AMANECER CANÍBAL

por

Dildo de Odato

“Tomad

y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros

para el perdón de los pecados”.

(Jesucristo)

Buey Kobe, canguro, caballo, jabalí, antílope

rojo, vaca, avestruz... Aunque en general soy más de pescado que de carne, por

mi estómago han pasado infinidad de especies animales. Sin embargo, tengo una

espinita clavada: jamás he degustado carne humana. Y eso que, hace poco, en

Berlín, traté de localizar el Flime, restaurante brasileño donde, al parecer,

disponen de una suculenta carta elaborada con carne humana donada por

voluntarios, a los que el restaurante paga los gastos sanitarios. No pudo ser.

Además, comer la carne así, ya preparada y sin conocer a su propietario o

propietaria, no sería lo mismo. Lo suyo es zamparse a alguien que te resulte

apetitoso e interesante. Porque, más allá del sexo, la glotonería o la

tradición, el canibalismo es la forma más extrema de poseer a alguien y, como

bien dijo Dalí, “una de las

manifestaciones más evidentes de la ternura”. Por lo visto, el pintor

catalán soñaba con empequeñecer a Gala para tragársela como una oliva. ¿Y a

quién no le gustaría comerse a su amada, fundirse con ella para siempre? Pero

el canibalismo que impera en esta época terminal no es pasional ni guerrero ni

alimenticio ni (siquiera) patológico, sino zombie. De hecho, en los últimos

tiempos hemos asistido a una auténtica ola de mordiscos. Parte de la culpa la

tiene el Cloud 9 o “sales de baño”,

una sustancia que los medios sensacionalistas (valga la redundancia) se han

apresurado a rebautizar como “la droga

caníbal” aunque, en realidad, sólo tres individuos mutaron en zombies

antropófagos tras ingerirla: Charles Baker, de Manatee (Florida), que mordió a

un tipo en el brazo arrancándole un trozo de carne; Rudy Eugene, el caníbal de

Miami, que devoró el 75% del rostro de un mendigo; y Carl Jacquneaux, de

Louisiana, que comió parte de la cara de su vecino. Obviando estos casos

recientes, que aún parpadean en nuestra memoria de pez ciberespacial, vamos a

repasar las hazañas gastronómicas de otros caníbales pasados y presentes, en un

pequeño y subjetivo catálogo de antropófagos notables, desde nuestros días

hasta la prehistoria, en orden cronológico inverso. Para aderezar esta gran comilona,

recomiendo la música de Arktau Eos, dúo finlandés que toca "dark ritual

ambient" con huesos animales y humanos y objetos de madera y metal. Buen

provecho.

Los

yanomanis. Esta tribu

amazónica, habitante de la cuenca que hay entre Venezuela y Brasil, aún hoy

vive en chozas y conserva sus ritos milenarios. Uno de ellos, de carácter

fúnebre, consiste en comerse las cenizas y los huesos molidos de sus muertos.

Así, cuando fallece un ser querido, se le incinera y se dejan enfriar sus

cenizas, que se retiran con solemnidad. Luego, se recogen los huesos y los

dientes y se depositan en un tronco hueco. Un amigo o pariente del finado los

tritura con un palo robusto y el polvo resultante se pone sobre una hoja y se

deposita en unas calabazas en las que se ha hecho una pequeña abertura. El

polvo y las cenizas que quedan en el tronco hueco se mezclan con sopa de

plátano maduro y el brebaje resultante es bebido mientras los familiares y

amigos congregados dan alaridos recordando al difunto, lloran a lágrima viva y

se tiran de los pelos hasta arrancárselos. Las calabazas que contienen los

restos humanos (que ellos llaman “madohe”)

son rellenadas con plumas blancas, cerradas y almacenadas en el tejado

familiar. En una segunda ceremonia, también asisten familiares y amigos de

otros poblados a beber el brebaje necrófago, tras lo cual se celebra un gran

banquete.

Todo esto, si los muertos son adultos

fallecidos por muerte natural, porque a los cadáveres de los niños sólo se los

comen los padres. Si se trata de guerreros caídos, las cenizas se las comen las

mujeres la víspera del combate que vengará su muerte.

Y cuando mueren varias personas a la vez

(durante una epidemia o una gran guerra, por poner dos ejemplos) los cuerpos se

envuelven todos en cortezas y madera, se llevan a la selva y se colocan en los

árboles. Una vez se han descompuesto, se separan los huesos de la carne, se

queman y se guardan las cenizas en calabazas que se comerán a lo largo del año.

Issei

Sagawa. Erase una vez un

pijo japonés que medía metro y medio de altura y tenía pinta de no ser capaz de

matar ni una mosca. Hijo del acaudalado presidente de Kurita Water Industries,

Issei se fue a París en 1977 para estudiar literatura moderna en

La gran comilona continuó a la mañana

siguiente: Issei se desayunó un brazo de la chica y, de postre, intentó comerse

su ano, después de recortarlo, pero el olor a caca hizo que lo escupiera.

Contrariado, calentó aceite en una sartén y frió el ano, pero como seguía

apestando volvió a colocarlo en el cadáver, que ya estaba lleno de moscas. Al

ver a los insectos revoloteando sobre el cuerpo de la chica, Sagawa dio por

terminado el festín, así que agarró un hacha, descuartizó a la chica y metió

los trozos en un par de maletas que después tiró en la calle, entre unos

arbustos.

Poco tiempo después, Issei fue descubierto y

encerrado, pero su influyente progenitor consiguió reducir su pena al mínimo.

Además, los nipones no ven tan mal el canibalismo como los Occidentales; al fin

y al cabo, los soldados se comieron a cientos de prisioneros aliados en

Tras alcanzar el éxito material, a Issei sólo

le queda encontrar a una chica que esté dispuesta a hacer con él lo mismo que

él hizo con Renée: “Soy un tipo feo y

bajito. Me gusta la gente fuerte y robusta, sobre todo si son mujeres guapas. Y

en mi cabeza comer y ser comido es lo mismo. No me importaría que me comiese

una mujer siempre que fuese joven y atractiva”. Suerte.

Armin

Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. Dicen que en Internet puedes conseguir cualquier cosa...

por rara que sea. Y Armin Meiwes (un informático tímido y eficiente que había

pasado una infancia y juventud totalmente dominado por una madre peor que la de

Norman Bates) quería catar la carne humana. La idea le obsesionaba desde que, a

los 14 años, una amiga suya le regaló una muñeca y él se la zampó. Y se

intensificó con su descubrimiento de

Tras las oportunas presentaciones (Bernd dijo

“Yo soy tu carne” y el caníbal le

respondió “Yo soy Armin”), la pareja

se pasó horas charlando, en el transcurso de las cuales Jürgen se tomó 20

pastillas para dormir, dos botellas de jarabe para la tos y media botella de

whisky. En un momento dado, le pidió a su amigo que lo castrara. Dicho y hecho:

Meiwes trató de arrancarle el pene a Jürgen con los dientes, pero sólo

consiguió desgarrarlo, entre los gritos de dolor de su dueño. Por fin, con la

ayuda de un cuchillo, amputó el pene y lo frió con sal, pimienta y ajo. Los dos

amigos se sentaron a la mesa y compartieron el singular plato, aunque Jürgen se

quejó de la dureza de la carne, que achacó a la incompetencia culinaria de su

amigo.

Después de este pequeño y fálico aperitivo,

Meiwes metió a Jürgen en la bañera durante 10 horas, que el joven pasó a

caballo entre la razón y el sueño. Entonces, ambos acordaron que era el momento

de la verdad: Meiwes mató a su amigo con un cuchillo de cocina, descuartizó el

cadáver, enterró algunos trozos en el jardín y guardó la mayor parte de las

tajadas en el congelador, mientras grababa en video todo el proceso.

La carne de Jürgen duró varios meses, pero

cuando se le empezó a acabar, Meiwes puso otro anuncio en Internet, jactándose

de su hazaña y buscando un nuevo “donante”...

con tan mala pata que un estudiante austríaco leyó sus textos, lo denunció y el

caníbal fue detenido por la policía.

Los jueces se volvieron locos con este caso,

puesto que la víctima se había dejado comer voluntariamente y el canibalismo no

es delito en Alemania. Sea como sea, en 2006 Meiwes fue condenado a cadena

perpetua por asesinato y por perturbar la paz de los muertos, en una sentencia

tan polémica como todo lo que rodeó a este suceso. No en vano, “Grimm Love”, la

película dirigida por Martin Weisz basada en el gastro-romance de Meiwes y

Jürgen, se convirtió en el primer filme prohibido en Alemania desde

Como era de esperar, las bandas de AOR industrial

Marilyn Manson y Rammstein compondrían sendas canciones sobre la breve pero

intensa relación de esta extraña pareja.

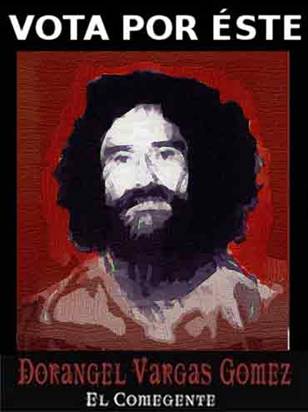

Dorángel

Vargas, el Comegente. “Comer gente es como comer peras”. Sólo

por esta frase, lapidaria y surreal, el Caníbal de los Andes merecería pasar a

la historia de la antropofagia. Pero es que, además, Dorángel, un vagabundo

nacido en 1957 en una familia de agricultores, aportó su granito de arena al

recetario caníbal universal.

Tras desertar del arado y cosechar

antecedentes penales como ladrón de gallinas y pollinos, Dorángel descubrió las

delicias de la carne humana en 1995, cuando se comió a Cruz Baltazar Moreno.

Por ello, fue recluido en un instituto de rehabilitación psiquiátrica. Pero

pronto lo soltaron “por no representar ningún

peligro para la colectividad” y se puso a vivir debajo de un puente en los

alrededores del río Torbes, en el pueblo de Táriba, en las afueras de San

Cristóbal. Establecida su base de operaciones, entre noviembre de 1998 y enero

de 1999, Dorángel mató y devoró a una docena de personas, por lo menos.

El modus operandi de este caníbal era tan

artesanal como fascinante: con un tubo en forma de lanza cazaba a sus víctimas,

las descuartizaba, guardaba las partes más suculentas en botes y enterraba

pies, manos y cabezas. Curiosamente, Vargas sólo comía hombres, porque, según

confesaría más tarde, "saben recio,

como cochino salado, como jamón; da gusto comer un buen macho, las mujeres

saben dulce como quien come flores y te dejan el estómago flojo como si no hubieses

comido”. Sus objetivos prioritarios eran deportistas y obreros que

trabajaban en la orilla del río. Al no tener nevera para conservar la carne,

Dorángel se veía obligado a matar un par de tipos a la semana.

Para cocer la carne, el caníbal improvisaba

una cocinilla con un montón de piedras y una cacerola. Pese a su falta de

recursos, se las arreglaba para conseguir hierbas exóticas con las que aderezar

la carne.

En febrero de 1999 se descubrieron restos de

dos jóvenes por la zona del río. Al principio se pensó en que los responsables

podrían ser narcotraficantes o una secta satánica. Pero, tras un registro en la

“casa” de Dorángel, se descubrieron

varios recipientes con carne humana y vísceras listas para comer, además de

tres cabezas humanas y un montón de pies y manos. De vuelta en el manicomio,

los peritos lo examinaron y escribieron su sentencia: “Mantener recluido en centro cerrado bajo tratamiento siquiátrico por

irreversibilidad del cuadro (esquizofrenia paranoide)”. Y allí sigue hasta

nueva orden.

Nikolai

Sergei Dzhurmongaliev, “Colmillos de metal”. Aunque su apodo no le viene de sus hábitos antropofágos,

sino de un llamativo diente de plata, este modesto peón de albañil está

considerado como el indiscutible rey de los caníbales soviéticos. Y eso es

mucho decir, en un país donde el canibalismo se practicó de forma masiva tanto

en la década de 1930 como en el Sitio de Leningrado (1941), sentándose las

bases de una cocina caníbal soviética que Nikolai enriqueció con las recetas

populares de su pueblo, Alma-Alta (en Kazajistán, que por aquel entonces, años

80, aún formaba parte de

Según uno de los oficiales que llevó su caso,

la apariencia de “Colmillos de metal” es la de “un hombre absolutamente normal, afable y simpático”. Por eso, dejó

helados a propios y extraños con las revelaciones culinarias que hizo en el

interrogatorio policial: sonriente y ufano, confesó que el ingrediente secreto

de sus raviolis era “una rubia de ojos

azules” y que un par de chicas le proporcionaban carne suficiente para

subsistir durante siete días.

Ante esta tragicómica confesión, digna de un

guión de Bill Gaines, los jueces decidieron recluir al caníbal en un hospital

psiquiátrico, en donde permanecio hasta 1989, año en el que se escapó durante

un traslado. Las autoridades mantuvieron en secreto su fuga para que no

cundiera el pánico. Dos años después, volvió a ser capturado y devuelto a su

celda acolchada en el manicomio, donde continúa viviendo como un recluso afable

y bonachón que a veces (sólo a veces) se queja porque no le gusta la comida.

Andrei

Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov. En su más tierna infancia, durante una hambruna que azotó

su región natal (Rostov, en el sur de Rusia), el hermano de Andrei fue

secuestrado y devorado por unos campesinos. Este dato fue usado por los

psicólogos para explicar el germen de sus tendencias caníbales (un dato que,

por cierto, reciclaría Thomas Harris para construir el origen de Hannibal

Lecter, quien contempla, en plena Segunda Guerra Mundial, cómo unos soldados se

comen a su hermana).

Por otro lado, Andrei arrastró durante toda

su vida problemas de impotencia sexual, cosa que no le impidió casarse y tener

hijos. De carácter oscuro e introvertido, en 1973 empezó a trabajar de maestro,

pero su temperamento apocado provocaba que los niños se rieran de él y, en

ocasiones, llegaran a agredirle físicamente.

Seis años después, algo hizo clic en el

cerebro de Andrei que, ni corto ni perezoso, agarró a una niña de 9 años por la

calle, se la llevó a una cabaña y la apuñaló varias veces hasta eyacular. Con

esta primera víctima no hubo canibalismo, pero sí con la segunda, una chica de

17 años, a la que estranguló, eyaculó sobre su cadáver, le mordió la garganta,

cortó sus pechos y se comió los pezones. La carne tierna le encantó, y a partir

de entonces, casi siempre consumiría partes del cuerpo de sus víctimas tras

eyacular.

Su modus operandi era el siguiente: elegía

una mujer o un niño, lo apuñalaba entre 30 y 50 veces, seccionaba con los

dientes o con el cuchillo los pechos o pezones y, si eran hembras, extirpaba el

útero. Después les arrancaba los ojos porque, como confesaría en un

interrogatorio, “no podía soportar sus

miradas”; y, finalmente, comía las partes blandas de sus víctimas, ya que

le producía un “placer animal”

morder, masticar y tragar pezones y testículos.

Andrei volvió locas a las autoridades

soviéticas, que, aunque habían tenido más casos de canibalismo, se resistían a

admitir que tenían entre manos a un asesino en serie, algo que creían un

producto típicamente norteamericano. Pero cuando fue capturado y confesó todo,

no quedó ninguna duda: Andrei se había cargado y medio comido a unas 50

personas.

Fue ejecutado en 1994 de un tiro en la nuca.

Albert

Fish, el Ogro de Nueva York. Bajo

su aspecto de venerable anciano, de pelo y mostacho blanco, rostro enjuto y

ojos azules, se escondía un insaciable caníbal que, además, practicaba el

asesinato, la pedofilia, el sadismo, el masoquismo, la coprofagia y la

automutilación (el médico contó hasta 27 agujas introducidas en su escroto y

base del pene, algunas cerca del colon, el recto y la vejiga y varias ya

oxidadas). Pese a que no hubo problemas para que confesara, puesto que Fish

disfrutaba contando sus hazañas lúbricas, la policía nunca llegó a saber a

cuántas personas mató y devoró Fish, aunque se calcula que unas 400, la mayoría

niños negros, pobres o las dos cosas. Policías y psicólogos encanecieron al

escuchar las palabras que Fish escupía en sus caras, relamiéndose. Entre sus

confesiones más impactantes, destacaba una brutal sesión de sadismo y

canibalismo con un niño de cuatro años: “Lo

desnudé y até sus manos y pies y lo amordacé con un trapo sucio que cogí de la

basura. (...). Corté uno de mis cinturones por la mitad e hice seis tiras de

esas mitades. Con ellas le golpeé el trasero hasta que la sangre corrió. Le

corté las orejas y la nariz y le rajé la boca de oreja a oreja. Le saqué los

ojos. Entonces se murió. Le clavé un cuchillo en la barriga y puse mi boca en

su cuerpo y me bebí su sangre (...). Corté una parte de su trasero y me fui a

casa con mi comida. Lo que más me gustó fue la parte de su vientre. El culito

lo hice al horno y estaba de lo más tierno y sabroso. Luego hice un guisado con

las orejas, la nariz, trozos de la cara y el vientre... Estaba delicioso”.

Tras confesar 15 delitos, que eran los que

recordaba, Fish fue condenado a muerte en Sing Sing. Al conocer la sentencia,

exclamó: “¡Qué alegría morir en la silla

eléctrica! ¡Será el último escalofrío, uno de los pocos que todavía no he

probado!”.

En 1936 se ejecutó la sentencia pero la

primera descarga eléctrica no le hizo nada, pues las numerosas agujas que había

en sus genitales produjeron un cortocircuito.

A la segunda descarga, Albert Fish, el Ogro

de Nueva York, murió.

Nativos

de Nueva Guinea. Hasta

finales del siglo XX había infinidad de poblados antropófagos en esta isla

ubicada al norte de Australia. De hecho, en la actualidad todavía existen

ciertas tribus, como la de los Korowai, unas 3.000 personas que continúan

practicando el canibalismo, a pesar de la ocupación europea de la isla.

En Nueva Guinea, la carne humana se consume

hervida o asada en grandes hornos, aunque algunos miembros de las tribus la

prefieren cruda. La parte del cuerpo más apreciada por estos indígenas es el

pene, que asan sobre cenizas calientes, pero también les encantan los

testículos, la lengua, las manos, los pies, los senos, los intestinos, las

vísceras sólidas o la vulva. Los cerebros, extraídos a través de la base del

cráneo hervido, se consideran “bocatto di

cardinale”.

Cuando eran preguntados por su afición a la

carne humana, los nativos la calificaban de “deliciosa”,

y comparaban su sabor y su textura con la del cerdo, sólo que más delicada, con

lo cual podían comer mayores cantidades sin vomitar o tener ardor de estómago.

Cuando las naciones “civilizadas” se

repartieron Nueva Guinea, procesaron a varias tribus por canibalismo. J.H.P.

Murray, oficial superior de justicia de la isla, escribió en 1912: “Un nativo me preguntó por qué no debía

comer carne humana, no he sido capaz de darle una respuesta convincente”.

Después, cita la demoledora respuesta de un testigo por un proceso de

canibalismo: “Despedazamos los cadáveres

y los cocemos en una olla. Cocemos niños también. Los descuartizamos como a un

cerdo. Los comemos fríos o calientes. Primero comemos las piernas. Las comemos

porque son como peces. Tenemos peces en los arroyos y canguros en los prados,

pero los hombres son nuestro alimento real”.

Los

tupinambá. Nación indígena

brasileña siempre envuelta en sangrientas batallas, ya fueran entre las

distintas tribus de la propia nación o contra sus odiados invasores

portugueses. Los nativos devoraban a sus prisioneros de guerra en rituales

antropofágicos para vengar a sus muertos y así aplacar a sus espíritus

inquietos, que exigían sangre.

Tras una incursión, cortaban la cabeza y los

genitales a sus enemigos muertos y llevaban a los prisioneros al poblado. Todos

eran devorados. Primero, los hombres, que duraban sólo unos días. A las

mujeres, las usaban de barraganas durante algún tiempo y cuando se cansaban de

fornicar con ellas se las zampaban. Y si alguna de ellas engendraba un hijo

fruto de las cópulas forzadas, jamás era aceptado por la tribu, sino que era

también devorado.

Hans Staden de Honberg, aventurero que se

enroló en un barco portugués, fue capturado por los tupinambás en 1554 y,

gracias a su ingenio y a su buena suerte, fue uno de los pocos que vivió para

contarlo. Así describió las hazañas culinarias de esta tribu: “Le descargan un golpe en la nuca al

prisionero, los sesos saltan e inmediatamente las mujeres cogen el cuerpo, lo

arrastran hacia el fuego, lo raspan hasta que queda bien blanco y le meten un

palito por detrás, para que nada se les escape. Una vez desollado, un hombre lo

coge y le corta las piernas por encima de las rodillas, y también los brazos.

(...) Después le abren los costados, separan el espaldar de la parte delantera

y se lo reparten; pero las mujeres guardan los intestinos, los hierven y del

caldo hacen una sopa que se llama “Mingau”, que se beben ellas y los niños. Se

comen los intestinos y también la carne de la cabeza; los sesos, la lengua y

todo lo demás son para las criaturas”.

En la segunda mitad del siglo XVI, los

portugueses arrasaron gran parte de las aldeas tupinambá. Sólo se salvaron los

que se enmontaron en la selva y los que se integraron entre los colonos de

Ubatuba, una zona hoy convertida en meca turística muy frecuentada por los

aficionados al surf.

Los

maorís. Pueblo de guerreros

con religiones animistas y chamánicas, que llegó a las islas de Nueva Zelanda,

en el océano Pacífico sur, procedente de islas norteñas como Tongatapu o

Rarotonga. Más que una costumbre gastronómica, el canibalismo maorí era un

antiguo ritual guerrero; no en vano, este pueblo sólo devoraba a sus enemigos

muertos y la sola idea de comerse a sus conocidos (vivos o muertos) les

repugnaba, si bien no eran tan selectos como los guaraníes, que sólo comían a

sus enemigos más valientes y selectos para absorber su energía, en un acto

sagrado de repercusión cósmica profundamente ritualizado.

El doctor Félix Maynard, cirujano a bordo del

ballenero “Asia”, de pesca en el Pacífico Sur entre 1839 y 1841, redactó un

diario que, reescrito por Alejandro Dumas, fue publicado bajo el título de “Les

baleiniers chez les Maoris de Nouevelle-Zélande”. En este libro, uno de los

indígenas expone, con lógica aplastante, los motivos del canibalismo maorí: “Los peces del mar se comen unos a otros. El

pez grande se come a los pequeños, los pequeños se comen a los insectos; los

perros comen hombres y los hombres comen perros, mientras que los perros se

comen entre sí; finalmente, los dioses devoran a otros dioses. ¿Por qué, entre

enemigos, no deberíamos comernos?”. Los enemigos a los que se devoraba eran

llamados “Pescados de Tu”, es decir, “víctimas del Dios de

Tras una batalla, los maorís descuartizaban a

sus enemigos, reservando uno de ellos para ofrecérselo en rito sagrado al Dios

de

De entre sus prisioneros sólo se salvaban los

llamados “toenga kainga”, es decir, “restos del festín”: individuos que, al

no ser buenos para comer, eran utilizados como esclavos.

Las tribus maoís vivían tan tranquilas,

peleándose y devorándose entre ellas... hasta que llegaron los europeos y

empezaron a meter mano en sus conflictos. Como siempre suele ocurrir, la

catástrofe empezó con la llegada de los misioneros a sus territorios, apoyada

por el jefe guerrero de los Ngapuhi que, a cambio, recibió regalos del rey de

Inglaterra. Regalos que cambió por mosquetes. Progresivamente, las otras tribus

también se armaron, pues los coleccionistas ingleses les cambiaban mosquetes

por cabezas momificadas. ¿Resultado? El número de bajas en las batallas maoíes se

multiplicó: las llamadas “Guerras de los mosquetes” se cobraron unas 20.000

víctimas.

Con los nativos diezmados, en 1840 se firmó

el tratado de Waitangi, que supuso un violento proceso de expropiación de

tierras. Los británicos exterminaron la cultura maorí e implantaron por la

fuerza el lenguaje, la religión y las costumbres europeas. Y la población

indígena fue masacrada por las enfermedades importadas, el alcohol y los

ataques de los colonos.

Hoy, los maorís son una minoría que malvive

marginada en su propio territorio. Cada vez en mayor proporción, los jóvenes

emigran a las grandes ciudades para esclavizarse por cuatro perras en “trabajos basura”.

Ya lo predijo a finales del siglo XIX el

eminente taxidermista, ornitólogo, naturalista y coleccionista austríaco

Anderas Reischek, cuando abandonó Nueva Zelanda: “Lo que el canibalismo no había conseguido aniquilar durante siglos, lo

consiguió la civilización europea casi en el tiempo medio de vida de un hombre”.

Nuestros

ancestros. “Hay extensas evidencias antropológicas de

que el canibalismo no es sólo una extravagancia que se produjo en ciertas

culturas tribales”, afirma el neurólogo inglés John Collinge, del

University College de Londres. Analizando evidencias tan indiscutibles como

deposiciones humanas fosilizadas o huesos de Neanderthal con cortes y huellas

de quemaduras, Collinge llegó a la conclusión de que en un pasado muy remoto,

situado por los genetistas hace 500.000 años, la carne humana formó parte de la

dieta de nuestros ancestros.

Está demostrado que en Europa y en

Norteamérica se practicó un canibalismo que no fue producto de una hambruna y

carecía de cualquier intención ritual, sino lo que se ha denominado como “canibalismo gastronómico ancestral”,

practicado ya por el Homo Antecessor, la especie homínida más antigua de Europa

con una antigüedad de más de un millón de años.Esto ya lo sabían hace tiempo

los palentólogos y lo intuían los antropólogos, fascinados por las costumbres

antropófagas de 15 especies de primates, tan próximos ellos al ser humano desde

el punto de vista biológico. Los chimpancés, con los que compartimos un 99% de

genes, son caníbales en determinadas circunstancias: cuando la comida escasea,

matan y devoran a otros ejemplares más jóvenes con los que no guardan parentesco

para asegurar que su propia descendencia disponga de más alimentos.

No sería raro, pues, que, en un futuro

próximo, tan alejados del antropófago tribal como del patológico, los seres

humanos asistiéramos a un nuevo amanecer caníbal por motivos puramente

prácticos. Con el mundo superpoblado de especímenes humanos y el resto de los

animales y plantas en vías de extinción, llegará un momento que, como ya se

apuntó en ciertas antiutopías fantacientíficas (como, sin ir más lejos, el

filme “Soylent Green”) no nos quede otra que comernos los unos a los otros. En

ese momento, tal vez tengamos al fin la oportunidad de catar carne humana y

comprobar si es tan jugosa y porcina como decían los viejos habitante de Nueva

Guinea.

LECTER’S BULL(i)SHIT (lecturas complementarias)