Wittgenstein

o el lenguaje como límite del mundo

por Esther Peñas

“Me es indiferente que

el científico occidental típico me comprenda o me valore, ya que no comprende

el espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se caracteriza por la

palabra ‘progreso’. El progreso es su forma, no una de sus cualidades, el

progresar. Es típicamente constructiva. Su actividad estriba en construir un

producto cada vez más complicado. Y aun la claridad está al servicio de este

fin; no es un fin en sí. Para mí, por el contrario, la claridad, la

transparencia, es un fin en sí”. Con estas palabras se defendía de las críticas uno de los

últimos –si no el postrero- filósofos de la historia, Ludwig

Wittgenstein (Viena, 1889 - Cambridge,

1951).

Quizás resulte apocalíptico hablar en estos términos, pero

no lo es en absoluto. Hoy en día tenemos pensadores, intelectuales, ideólogos…

pero los filósofos, entendido el oficio como capacidad de construir todo un

sistema global de pensamiento articulado, es una estirpe extinguida. Por

fortuna, su legado es tan suculento y valioso que siglos después todavía

contiene reflexiones que nos sacuden e inquietan. Por eso son clásicos, como lo

es Wittgenstein, porque leyéndolos perfilan,

preparan, mejoran y renuevan nuestro pensamiento, con independencia del

contexto (histórico, cultural) del que provengan.

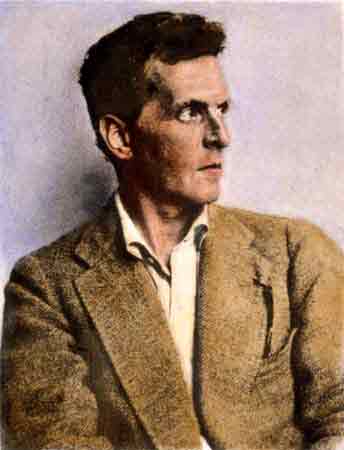

Observando fotografías de Wittgenstein,

uno podría pensar que es un actor del Hollywood

clásico, al más puro estilo del far west: pelo alborotado y ligeramente rizado, nariz rota

–al menos de aspecto-, rasgos marcados, severo atractivo, mirada en difícil

equilibrio entre la cordura y la locura –sufrió graves desequilibrios

mentales-… Pero detrás de ese aspecto de rebelde, se escondía un tipo huraño

–dicen que no era exquisito en sus formas pero sí auténtico-, poco amigo de

amigos, que dedicó su vida a tratar de armonizar su pensamiento con sus actos,

que buscó sin cesar la coherencia, y que desplegó un altruismo cuanto menos

admirable (en una ocasión donó cien mil coronas para ‘ayudar a los artistas’. Rilke, Tralk o Kokoschka fueron algunos

de los beneficiarios de su generosidad).

Y no es casual su debilidad por los artistas. Al fin y al

cabo, ellos utilizan su propio lenguaje. Y si para Aristóteles el mundo es

según se ve y para Kant según se piensa, para Wittgenstein es según se dice. Aristóteles considera el

lenguaje como instrumento para alcanzar la esencia misma de las cosas y Platón

defiende que el lenguaje comunica esencias inmutables; Wittgenstein

subyuga el mundo en sí al lenguaje.

La originalidad del austriaco radica en proponer un nuevo

método para hacer filosofía basado en el análisis del lenguaje. Y llega a una

conclusión turbadora: los problemas filosóficos son irresolubles, puesto que no

pueden solventarse mediante la experiencia. Son pseudoproblemas;

lo único que cabe hacer con ellos es ‘disolverlos’,

mostrar que son meras ilusiones producto de confusiones lingüísticas. Las

únicas proposiciones con sentido que admite son las empíricas. Por tanto, los

ámbitos en los que se despliega la filosofía clásica (la ética, estética,

metafísica, etc.) son sinsentidos que surgen por el uso incorrecto del

lenguaje, derivado no de errores gramaticales sino conceptuales.

Esta visión responde a una actitud netamente empírica. Para Wittgenstein, como planteara con anterioridad Hume, se puede conocer la realidad espacio-temporal, el

mundo de los hechos, y se puede conocer como conoce la ciencia natural,

mediante la experiencia. Pero Wittgenstein aporta una

nueva dimensión al postulado de Hume y es que el

límite de lo que se puede conocer es el límite del sentido; el mundo empírico

es el ámbito de la realidad con sentido y el ámbito de lo que se puede pensar y

se puede expresar utilizando el lenguaje.

Un único libro publicó en vida el austriaco, deliberadamente

esquemático y antideductivo; eso sí, titulado como

mandan los cánones, en latín: ‘Tractatus logico-philosophicus’. Dicen sus

biógrafos que en los campamentos, después de los combates (fue enviado al

frente italiano durante

Es un texto entregado a

Si podemos hablar acerca de la realidad y

representárnosla tal como es, es porque existe algo común a la naturaleza de la

realidad y a la naturaleza de las proposiciones: la lógica.

Gracias a ella se articula el lenguaje, y si

queremos conocer la estructura del mundo habrá que descifrar la estructura del lenguaje.

Pero la naturaleza de esta relación, afirma Wittgenstein,

no puede ser dicha a su vez en el propio lenguaje,

sino únicamente mostrada. Es como tratar de explicar cómo se juega al mus de

otro modo que no sea jugando. Pero si se juega no se explica, sino que se

muestra cómo se juega, lo cual es distinto.

El propósito del Tractatus no es

trazar un límite al pensamiento, sino a la expresión de los pensamientos. El

pensamiento, que interpreta la realidad, también queda supeditado al lenguaje. "El pensamiento es la proposición con

significado; la totalidad de las proposiciones es el lenguaje", afirma

Wittgenstein. El pensamiento piensa el mundo, que es

la suma de los hechos, y éstos son reproducidos por aquél.

El lenguaje es la expresión perceptible del pensamiento, y

se expresa en proposiciones. La proposición es el retrato lógico de la

realidad. Cada hecho atómico sólo tiene una expresión correcta (proposición).

Hay que diferenciar entre proposiciones y nombres. Los segundos designan

objetos y son convencionales. Sólo conocemos a qué se refiere un nombre cuando

nos muestran el objeto que representa. Las proposiciones, en cambio, se

entienden por el puro análisis de los términos, ya que existe una relación

necesaria entre las proposiciones y los hechos. Así, estudiando el lenguaje

estudiamos la realidad.

DE

LO METAFÍSICO SOLO CABE EL SILENCIO

Como toda obra filosófica hercúlea, el Tractatus

tenía algunas lagunas que el propio Wittegenstein fue

puliendo a lo largo de su vida, del mismo modo que fue metamorfoseándose en sus

creencias religiosas, pasando del judaísmo al protestantismo para recalar

finalmente, por influencia materna, al catolicismo –credo que, si bien ofició

su funeral, nunca practicó-.

Volvamos al Tractutus y sus

fallas. En el texto se afirmaba que si algo es pensable, ha de ser también

posible, es decir, ha de poder recogerse en una proposición con sentido (fuera

verdadera o falsa). Si el pensamiento es una representación de la realidad y la

realidad es aquello que puede transformarse en palabras, ¿qué sucede con lo

filosófico, inexpresable bajo estas premisas del Tractatus?

El austriaco fue prudente, elegante y conciso: guardar silencio.

“¿Qué sé sobre Dios y

la finalidad de la vida? Sé que este mundo existe. Que estoy situado en él como

mi ojo en su campo visual. Que hay en él algo problemático que llamamos su

sentido. Que ese sentido no radica en él, sino fuera de él. Que la vida es el

mundo. Que mi voluntad penetra en el mundo. Que mi voluntad es buena o mala.

Que bueno y malo depende, por tanto, de algún modo del sentido de la vida. Que

podemos llamar Dios al sentido de la vida, esto es, al sentido del mundo. Y

conectar con ello la comparación de Dios con un padre. Pensar en el sentido de

la vida es orar”,

escribe Wittgenstein. Orar, o lo que es lo mismo,

guardar silencio.

OTRA

VUELCA DE TUERCA

El último Wittgenstein, como se

aprecia en sus ‘Investigaciones

filosóficas’, libro póstumo, comienza a desconfiar de su propia teoría del

poder omnívoro del lenguaje, y observa que éste es mucho más que el mero arte

de nombrar, y que no puede sustituir a las cosas. Lo que hace al lenguaje es su

uso, sus prácticas (él los llama ‘juegos’). No es lo mismo el concepto de

‘culpa’ para un oriental que para un occidental, por ejemplo. Sin embargo, se

refieren a la misma noción.

Por tanto, una vez publicado el Tractatus,

Wittgenstein va horneando la tesis de que lo

importante no es conocer la estructura lógica del lenguaje sino el empleo que

hacen del lenguaje sus usuarios, un interés, por cierto, mucho más conductista

del asunto. Eso le lleva a asegurar que el criterio para determinar el correcto

uso de una palabra o proposición viene determinado por el contexto al que

pertenezca. El significado de una palabra es su uso. Al igual que en un tablero

de ajedrez, en el que el movimiento de una ficha condiciona las posibles

combinaciones de todo el conjunto, el empleo de una determinada palabra y no

otra, dentro de un contexto, determina el significa final.

Octavo y último de los hijos de una de las familias más

pudientes de Viena (y más marcadas por la desgracia, ya que tres de sus

hermanos varones se suicidaron), no se le conoce mujer alguna, aunque sí una

profunda amistad con David Hume Pinsent

(a quien le dedica el Tractatus). Amante de la

música, recurrió a ejemplos musicales para explicarse (no fue en vano su trato

con el compositor Gustav Mahler),

los mentideros aseguran que sus últimas palabras antes de morir de cáncer fueron: “Diles

que mi vida fue maravillosa”.

PÍLDORAS DE SAPIENCIA

Queden

aquí reflejadas algunas de las sentencias más conocidas de Wittgenstein,

reflejo de su estilo proverbial y contundente.

- Nada es tan difícil

como no engañarse.

- Trabajar en filosofía

-como trabajar en arquitectura, en muchos sentidos- es en realidad un

trabajo sobre uno mismo. Sobre la propia interpretación. Sobre el propio

modo de ver las cosas -y lo que uno espera de ellas-.

- Siempre es bueno en

filosofía plantear una pregunta en lugar de dar una respuesta a una

pregunta. Pues una respuesta a una pregunta filosófica fácilmente puede

resultar incorrecta; no asi su liquidación

mediante otra pregunta.

- Nuestra vida es

como un sueño. Pero en las mejores horas nos despertamos lo suficiente

como para darnos cuenta de que estamos soñando. La mayor parte del tiempo,

sin embargo, estamos profundamente dormidos.

- Aunque todas las

posibles preguntas de la ciencia recibiesen respuesta, ni siquiera

rozarían los verdaderos problemas de la vida.

- La muerte no es

ningún acontecimiento de la vida. La muerte no se vive. Si por eternidad

se entiende no una duración temporal infinita, sino la intemporalidad,

entonces vive eternamente quien vive en el presente.

- Una palabra nueva

es como una semilla fresca que se arroja al terreno de la discusión.