Desde mi más tierna infancia y hasta el día

de hoy, he tendido a ensoñar con determinados personajes femeninos de dibujos

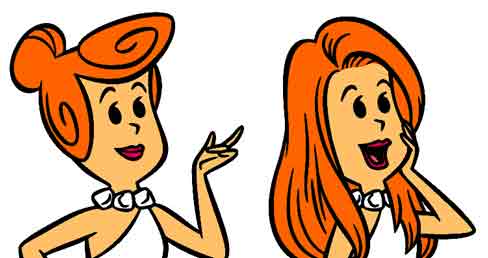

animados. Creo que mi primer sujeto de deseo en este terreno fue Wilma Flintstone,

cuya voz reposada, actitud circunspecta y melena rojiza siempre asocié con una

de mis diosas de carne y hueso, Deborah Kerr. También, ya que hablo de

divinidades, hay una figura mitológica que automáticamente vinculo a Wilma: la

diosa Hera, esposa de Zeus. Al leer sobre las peleas domésticas en el Olimpo

entre el dios de dioses y su señora a causa de las calaveradas del primero, no

podía sino imaginarme un episodio de LOS PICAPIEDRA con la severa Wilma

pidiendo cuentas al pobre Pedro.

Mi fetichismo por las chicas con gafas tuvo su primera muestra en cartoon con Velma Dinkley, única razón que me llevó a seguir tarde tras tarde durante una buena temporada aquella serie tan idiota de SCOOBY DOO, donde sólo la presencia de la pecosa y robusta nerdie y las maldades de algún que otro villano redimían la estolidez del rubicundo cachas, la mazagatosa impersonalidad de Daphne, o la irritante ineptitud de Shaggy y del impresentable perro protagonista (a cuyo lado, el Dino de los Flintstones podía considerarse casi una lumbrera y, desde luego, su posterior reencarnación humanoide en la saga de roles paródicos que encumbrarían a Leslie Nielsen en su otoño como actor resulta infinitamente más eficaz como acicate para provocar la carcajada). Ante tanta estupidez reunida, las neuronas en movimiento de la despierta Velma iban conformando mi libido preadolescente, siempre en busca de la Mujer Ilustrada. .

Pasaría mucho tiempo hasta que otra mujer

de animación me cautivase. La ojigorda, peliazulada e ictérica Marge Bouvier,

señora de Homer Simpson, con su voz ronquilla (me quedo sin dudas con el

segundo doblaje –la primera tanda de episodios, con la voz de Bea Arthur en LAS

CHICAS DE ORO, me inhibia no poco a la hora de apreciar los encantos de Marge-),

y su mezcla de sufrida lealtad penelopesca y nostalgia de talentos sacrificados

en aras de la prioridad hogareña (ahí, el episodio en que retrata al óleo al

señor Burns –amén de apuntar plásticamente su amor juvenil por Richard Starkey-

o ese otro en que performa a Blanche en UN TRANVIA LLAMADO DESEO), me resultaba

tierna y conmovedora. El descubrimiento por Internet de versiones subidas de

tono de muchos clásicos del cartoon me han hecho apreciar aún más la tremenda

lubricidad que despiden muchas de estas figurillas de animación.

La reciente revisión por La Sexta de la otra gran serie de Matt Groening, FUTURAMA, me ha permitido volver a deleitarme con mi épica y ciclópea Leela (tan responsable, tan solitaria en su condición de única superviviente de una raza extinta, tan imponente en su físico marveliano, tan dulce en su imposible busca de amor que trata de sublimar volcando su corazón en la mascota Mordisquitos, implacable agujero negro con aspecto de peluche alienígena). Esta chica llegó a obsesionarme de tal modo que por un tiempo incluso tuve una cuenta de correo en un servidor llamado Leela.com. También me alegra los ojillos por su chispa oriental la pizpireta Amy Wong, aunque su frivolidad megapija pueda llegarme a irritar en ocasiones y a alborotar toda mi vena reeducadora y pigmaliónica..

El gran descubrimiento de los últimos

tiempos para mi paladar de toonófilo ha sido FAMILY GUY, también emitida por La

Sexta. Inicialmente, al toparme con el obeso paterfamilias y su no menos obeso

y aún más mediocre hijo mayor, la serie me cayó gorda (nunca mejor dicho –a lo

que también contribuyó, continuando con las gorduras, la sal gruesa en busca

del chiste por el chiste, en parodias demasiado puntuales, a lo ATERRIZA COMO

PUEDAS, que la hacía argumentalmente inferior a las creaciones de Matt

Groening, más sutiles en el desarrollo de los situaciones cómicas-). Fue cuando

descubrí al pequeñuelo Stewie, bebé geopolítico (no ya desde la cuna, sino ad

uterum, si nos atenemos a las peculiaridades de su nacimiento), perverso

polimorfo, matricida frustrado (esto es, antiedípico), pomposamente anglófilo (con

algo en su petulancia del simpsoniano Sideshow Bob y de los inefables hermanos

Crane –hay momentos en que Stewie parece, por su explosivo cocktail emocional

de snobismos y apoplejías, un impagable cruce entre Frasier Crane y Louis

Ferdinand Céline-), dalinianamente tirano, lecteriano en su dialéctica (siempre

a la espera de que alguien se suicide tras escuchar su filoso verbo), con

pesadillas dignas de un Lovecraft (o, mejor, de un George S. Patton), y la

libreta de afrentas a punto para nueva actualización... en definitiva,

antimateria del travieso y, por tanto, inocuo Bart Simpson. Stewie es una

criatura del futuro salvaje, nacida cuando Bin Laden empezaba sus escarceos de

yihad, cuando Thod Solondz y Daniel Clowes nos marcaban los principios de una

sorda angustia adolescente que de cuando en cuando estallaba en sangrientos

incidentes a lo Columbine, cuando AMERICAN BEAUTY se instalaba en nuestro

imaginario con vocación de cliché, cuando la euforia fukuyámica y clintoniana

de la transición 80/90 se cuarteaba con la consolidación de las presidencias de

Bush II y Putin, cuando lo políticamente correcto adquiría para muchos

inconformistas sesgos de dictadura orwelliana... La Wienerdog de su hermana Meg

(tan apetitosa y desconcertada, tan abrumada por su destino) o su odiada madre,

Lois, versión algo más encallecida de Marge Bouvier (sin las frustraciones de

ésta, menos atribulada, tal vez por desarrollar un trabajo creativo en casa

–profesora de piano-, tomarse las cosas con mayor indiferencia y darle al ácido

y a los porros con cierta frecuencia), me resultan muy sugerentes (ambas las

asocio con una de mis actrices favoritas de los últimos años, Hope Davis)

aunque no tanto como el propio Stewie cuando da rienda suelta a su vena trannie

acentuando su indefinición, con ese punto de pupa con vocación de esfinge

calavera digna de un personaje de Thomas Harris (si uno se traviste debe

hacerlo PARA INQUIETAR, para transtornar profundamente lo establecido, para

afirmar su condición de mutante diabólico -¿qué son toda la caterva de

supermalos con mallas sino un hatajo de travestis mucho más fascinante y

divertido que su estereotipada y monótona acepción convencional?- no para

castrarse en la inanidad del outing –de haberlo conocido, Eduardo Haro Ibars,

ese mutante diabólico de la cosa gay, lo habría convertido también en mito

privado al primer vistazo-). Mención obligada merece el simpar perro Bryan,

mayordomo oficioso y el auténtico cerebro de la familia junto con el precoz

Stewie, que aúna en su blanco pelaje el escepticismo del Benson de ENREDO con

la disponibilidad de un Jeeves, amén de su condición pansexual, que le permite

suspirar antinaturalmente por las carnes de su amita Lois al tiempo que actúa

como compañero de juegos prohibidos del pequeñuelo Stewie.