LAS

PORTADAS DE MIS SUEÑOS

revisión de una trilogía de entregas aparecidas en DISCOBARSA entre fines del

99 y comienzos del 2000.

Cuán

carismática puede llegar a ser una foto como antesala al contenido de un

vinilo. Desde que tengo uso de pick/up, he ido colgándome emocionalmente de

unos cuantos nombres del pop/rock, no sólo a través de los tímpanos sino

también de las pupilas, al postrarme ante determinadas fotos de portada que

para mí adquirían un significado litúrgico. Y, como todo lo litúrgico,

concitaban (en distintas proporciones -dependiendo de cada icono fotografiado-)

sentimientos presuntamente encontrados (en realidad, inseparables y

complementarios): el deseo seráfico de estar con y la envidia luciferina

de ser como el icono en cuestión (no en vano se les llama «ídolos»).

Remontándome al 72 y avanzando en el tiempo, haré un repaso a las portadas que

más impacto me han causado y (desafiando la fecha de

caducidad que, en cambio, pudo con otras) me siguen causando.

T. REX «THE SLIDER»

(edición

española: Ariola Eurodisc,

1972 // foto portada: Ringo Starr)

Blanco y negro. Mucho grano. Pelambrera

rizada derramándose de un sombrero loco, loco, loco tal que el de «Alice in Wonderland» (Alice Constance Westmacott, mejor en esta ocasión que Alice Lydell, si nos atenemos al parecido de aquella con el

sujeto que nos ocupa -dar un repasillo a la galería de trofeos prepubescentes del amigo Dogson-).

Un rostro chupado apenas entrevisto. Palidez en contraste con unos labios finos

y muy rojos (muy negros). El ojo derecho cala la penumbra de las greñas y del

ala del sombrero y se clava en mi pasmo de quince años cumplidos. Tras del

busto divinamente andrógino, se sospecha algo así como un bosque (inglés, por

supuesto -que es mucho más bosque-). Y más dentro, la pupila ya deja paso al

tímpano para degustar cortes y cortes de confitura de naranja dulce y agria: la

dulzura de aquella voz que tanto me animó (¡yo podía cantar así sin esforzarme

demasiado!), la dulzura de aquellos textos surreales

y perversamente polimorfos (como escritos por el gato de Cheshire o por la

oruga emporrada: «Telegram Sam», «Main man», «Metal Guru», «Mystic Lady», «The ballrooms of Mars»...), la dulzura de los rasgueos de la acústica en

las baladas, la dulzura de los coros glamourosos;

pero también el agraz de los guitarrazos rock'n'rolleros

del propio Bolan y de la tralla percusiva

de Mickey Finn, el agraz de los gritos machos

en los instantes más duros. Si Alaska, de pequeñita, quería ser Ziggy Stardust, yo, a partir de

aquella mañana del 72 en el Rastro y durante mucho tiempo (hoy todavía, ¿por

qué no? -aunque ya sea imposible y hasta un poco esperpéntico el confesarlo

cuando mis años actuales superan los que tenía al morir el chico de la foto-),

suspiré (desde el deseo y la envidia) por Marc Bolan.

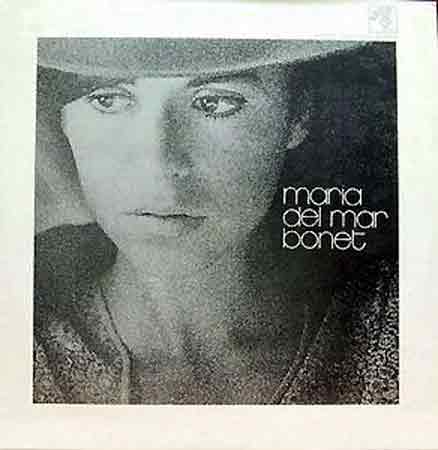

MARIA DEL MAR BONET «MARIA DEL MAR BONET» (Bocaccio Records-RCA, 1971 // foto portada: Toni Catany)

Mi primera imagen de la Bonet (como ya me

había ocurrido muy poco antes con Veronique Sanson) fue acústica y no visual: su versión del tema de

Bárbara «L'aigle noir»,

escuchada en Los 40 Principales con bastante frecuencia durante la primera

mitad del 72 y que considero una de las canciones más bellas que se han escrito

nunca. Después leí alguna referencia sobre el lp en

la revista «Mundo Joven» y lo pedí como regalo de mi santo creyendo que

incluiría la canción de marras. No fue así (pasada una década, Guimbarda/CFE

enmendaría el entuerto incluyéndola en la reedición) pero, en compensación,

descubrí de una sola tacada varios titulos que me

parecieron también (entonces y ahora) de las más bellas canciones que se han

escrito («No voldría res més

ara», «Mercé», «Ronda amb fantasmes» y, muy, muy,

muy especialmente, «Cançó per una bona mort»). Por supuesto, antes de que la aguja desvirgara

el vinilo, había quedado prendado de ese primer plano filtrado de plata (plano

ensombrerado otra vez -pero no con chistera como Bolan

sino con un rústico sombrero de paja que, dada la extrema cercanía del rostro

de la modelo al objetivo, sólo aparecía en fragmento-), de la hermosura agreste

y limpia de afeites de una mujer morena, con un punto de identitario

primitivismo en sus rasgos, con esas cejas gruesas y esa mirada definitiva que

le hacía a uno caer de culo. La vieja dicotomía (germánica pero también artaudiana) entre «Cultura» y «Civilización»

(a favor de la primera y que siempre he compartido) se ejemplificaba

esplendorosamente en aquella foto filtrada de plata.

De todas formas, el rostro de la Bonet (como

icono más cultural que civilizado) es un rostro difícil, profundamente

fotogénico pero sólo si el objetivo se hace cómplice: y nadie más cómplice en

este sentido que Toni Catany, como queda patente

también en el lp de 1970 que sacó Concentric,

en la hoja de textos del disco con portada de Joan Miró (su primer álbum para Ariola), en el single «Drama» o, por citar una

imagen más reciente (año 85), en la voluptuosísima

foto de contraportada de «Anells d'aigua».

Si como poeta María del Mar Bonet siempre

pisará firme (algunos de sus textos mantienen perfectamente el pulso con los de

los grandes nombres a los que gusta cantar: ahí las ya mentadas «Cançó per una bona mort», «No

voldría res més ara» y «Mercé» o títulos posteriores como «Dintre teu», «Petita estança», «Anells d'aigua», «Viure sense tu»...), como

autora de músicas (ya lo dije en su momento, en el artículo sobre Cecilia),

tras este álbum va perdiendo fuerza creativa. No obstante, sus discos nunca se

han resentido por ello al haberse rodeado una y otra vez de notables

arreglistas y compositores (Jacques Denjean, Hilario

Camacho, Lautaro Rosas, Gregorio Paniagua, Javier Mas, Manel

Camp, Jordi Sabatés o Lluis

Llach) que han sabido arropar sus fallas de creatividad (sin olvidar sus

fusiones con la música egipcia, magrebí, griega, sarda o brasileña).

La dimensión experimental y rigurosa del arte

de Mª del Mar Bonet la convierte en una figura más hacedora, vuelvo a insistir,

de cultura que de espectáculo (en el sentido pobre y sumamente condicionado que

a esta palabra da el show/business) y, por tanto,

hermana conceptual de otras (profundamente distintas en la forma, que no en la

esencia) como Nico, Patti

Smith o Enya.

COCKNEY REBEL «THE

PSYCHOMODO» (edición española: EMI, 1974 // foto portada: Mick

Rock)

De la más insondable penumbra surgió, rodeado

por enigmáticos querubes (de los de Abajo -vamos, más cercanos a Maturin que a Murillo-), un rostro extraviado, maquillado

(la boca enorme, los labios brillando como dos filetes de hígado) y en la

barbilla una lágrima, con algo (¿con algo? -¡con

todo!-) de helenístico paroxismo en la expresión (esa vizquera

de estatuaria decadente, alejandrina...), entre dos manos extendidas más de

arcilla que de carne... Así se me apareció Steve Harley

una tarde del 75 en aquella tiendecita de discos de la calle Hortaleza (hoy, cómo no, transmutada en boutique de

parafernalia gay). En aquel momento no tenía ni la más repajolera idea de qué

palo tocaba ese señor pero, hiciese lo que hiciese, alguien capaz de

fotografiarse de tal guisa no podía defraudarme.

Y no me defraudó: aquel disco (como el

anterior -su debut- «The human

menagerie» y como otro posterior -«Love's a prima donna»-) son

piezas sagradas de mi discoteca. Títulos y títulos y títulos («Tumbling down», «Ritz»,

«Mr Soft», «Psychomodo», «Sebastian»,

«Bed in the corner», «My only vice»,

«Death trip», «Innocence and guilt», «Seeking a love»...) más míos que

cualquier otro título. Porque Harley, más que un

icono, que un objeto de envidia o deseo, es el espejo (corregido y aumentado

-más allá de las contingencias, inhibiciones y lastres que me han tocado en

¿suerte?-) de mi alma poprockera. La sensación que me

transmite Steve Harley no es ya que me guste o me

deje de gustar: es que soy yo (este mismo pálpito especular me ocurre en

el terreno cinematográfico con dos actores, Anthony Perkins

y Brad Dourif).

Steve Harley, el

Quasimodo más seductor que se puede concebir. La belleza convulsa de su voz ululante, de su cara en perpetua contorsión, de su pata

poliomielítica arrastrada por los escenarios, de sus textos atormentados y

vitriólicos (sobrecargados de referencias, insultantemente presuntuosos), de

sus músicas grandilocuentes o saltarinas... Reflejo glorioso de mi irreductible

presuntuosidad, de mi visión conservadora y pesimista del zoo humano, de mis

carencias físicas. Iván Zulueta, en su mítico film «Arrebato»,

utilizaría «Innocence and guilt»

como fondo para una escena especialmente intensa. Alan Parsons

convocaría a Harley como héroe trágico asimoviano en el corte más sugerente del álbum «I robot».

Y Andrew Lloyd Weber no podía sino pensar en él para dar voz a su «Phantom of the Opera»

(curiosamente -y para que se vea que la identificación con Harley

no es mera sugestión mía- Quico Rivas, allá por el 84, me propondría ese mismo

papel para su proyecto nonato «El Fantasma del Viaducto», en el que Kikí D'Akí habría encarnado a la

heroína y Santiago Auserón al guaperas). Harley fue siempre mi referente en escena durante mi época

(fugaz -del 77 al 83- pero intensa -más de 120 actuaciones-) de frecuentar el

directo: a él me confiaba cuando me agarraba compulsivamente al palo del micro

y dejaba que una de mis piernas temblequeara a su aire (nunca olvidaré lo único

medianamente parecido a un piropo que Nacho Canut me

ha dicho en su vida: tras acabar una actuación de Paraíso en el Martín, se me

acercó y me espetó «Jo, tío, parecías Steve Harley»).

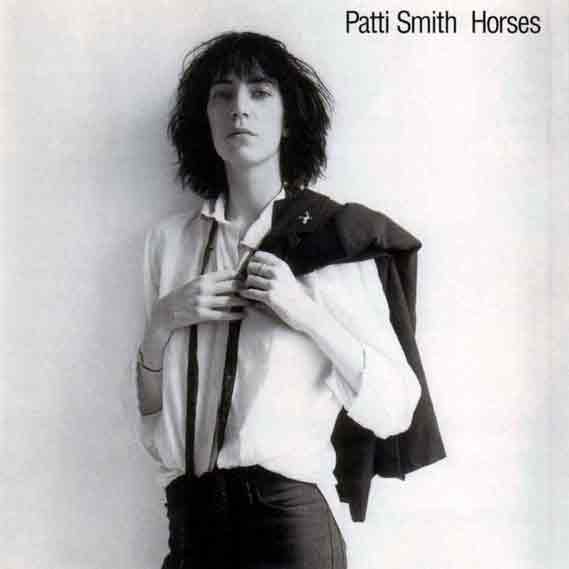

PATTI SMITH «HORSES» (edición

española: Arista-EMI, 1976 // foto portada: Robert Mapplethorpe)

«Cuando creo me siento más como Cristo, Lucifer, un

marciano o un negro... ¿Macho o hembra?: no lo sé. Ni siquiera lo sé cuando

hago el amor. A veces soy un chico, a veces soy Jeanne Moreau.

No sé si en algún período de mi vida me gustaría ser una mujer sólo por el

gusto de ser una mujer. Creo que me gusta más ser una chica que un chico porque

las mujeres tenemos... creo que nuestros cerebros pueden hundirse más en el

espacio que los de los hombres. Como cuando se tiene un hijo... es como tener

un dolor que va más allá de cualquier cosa que jamás se me hubiera ocurrido. Y

cuando entré tan adentro en el reino del dolor, descubrí secciones de mi cerebro

en las que podía entrar y que podía notar. Sentía como si estuviera

descendiendo por las espirales de mi cerebro. Y creo que los hombres no están

hechos para eso. No están hechos para soportar tanto dolor como las mujeres

(...) Además las mujeres tenemos, o al menos yo los tengo, unos poderes de

masturbación ilimitados. Puedo masturbarme toda la noche. Y, después de las

primeras veces, que lo hago por placer, luego me meto en el reino de las

ilusiones. En lugar de pincharme con heroína, me masturbo... catorce veces, una

tras otra, porque vuelo de tal manera que comienzo a ver astronaves extrañas

aterrizando en las montañas de los aztecas, ese tipo de cosas de las que habla

William Borroughs. Veo cosas raras. Veo templos,

templos subterráneos, con las puertas que se abren, puerta que se abre tras

puerta que se abre tras puerta que se abre, y se ve al Faraón... el Faraón

envuelto en sus vendajes de oro. Así es como escribo buena parte de mi poesía.

Son cosas que veo cuando me masturbo.»

Esto decía Patti Smith

allá por el 77 en cierta entrevista que publicó la desaparecida revista «Salcomún». Un año antes su foto de «Horses» (blanco y negro, pelo de paje pasado por el

electroshock, cara de buitresa sabia y nunca cansada

de aprender, americana en bandolera, camisa blanca cubriendo la huesuda percha,

corbata desanudada cuyos extremos se perdían por dentro del pantalón, manos de

bruja haciendo un conato de abrazo a la altura del pecho -todo esto que, dicho

así, puede que no impresione demasiado-) me impactó con una fuerza y proporción

de narcisismo y lubricidad casi idénticas a cuando Bolan

me guiñó bajo su sombrero de copa en mis quince años cumplidos. Algo

completamente lógico, porque el ambiguo duendecillo británico y la ambigua

poetisa neoyorkina no eran sino caras opuestas de una misma moneda: nada que

ver y todo que ver.

Patti no se andaba por las ramas: tras saludarme desde la portada con esa

leve chulería de su rostro erguido de superviviente visionaria, lo primero que

soltaba en el vinilo era eso de «Jesús murió por los pecados de algunos pero

no por los míos» y, a partir de ahí, hacia arriba... Las imágenes líricas y

tremendas de «Birdland» (que siempre

revolotean por mi imaginación cuando veo «Vidas rebeldes» o «Esplendor

en la hierba» -pero también cuando veo... «Malas tierras» o «Kalifornia»-). El trote traumático e iniciador de «Land» (o cómo convertir toda pieza de rock'n'roll escrita antes en estampita de Primera

Comunión). La reivindicativa sensualidad de «Redondo Beach» (amoroso

tributo a su tocaya Hearst cuando por un momento

parecía que el mundo entero giraba al compás de la Revolución). La fuerza y

dignidad de «Kimberly» (para riot grrl la Patti, monas, y no las petardas trepadoras a lo Courtney Love -la Lucía Etxebarría del pop/rock USA-). El «s'acabao»

lapidario de «Elegy» cerrando el vinilo con

esta demoledora constatación «...es triste, un verdadero asco, que todos

nuestros amigos no estén hoy con nosotros».

Allá por el 89, en el rinconcito que Carlos Tena me

reservó dentro de su magazine «Adivina quién mueve esta noche» (Radio

5/RNE), hice mi primer homenaje público a la Patti: «Ella

hunde la pluma entre las piernas y, con tinta simpática, escribe una canción.

Ella muerde la lengua de la noche (oscuro cohombro goteante) y, retando a la

lluvia (sin paraguas ni trinchera), gritará su canción. Ella se ha hecho todo

encima, presa de una emoción incontinente, al sentirse penetrada por mil gentes

(hombres, mujeres y niños), que disfrutan escuchando la canción. La Conciencia

Universal es algo húmedo y tangible: las secas abstracciones ocultan siempre un

bluff.»

A lo que la homenajeada (templada en la faena, con

ese par de patafísicos ovarios que la caracterizan y

emulando a la Santa Teresa de Bernini) deja dicha la

última palabra: «Jodo a un santo que está hecho de agua. Cuando reaparecemos

los pájaros trinan.»

Nada que añadir.

LAURA NYRO «ELI AND THE

THIRTEENTH CONFESSION» (edición española: CBS, 1974 // foto portada: Bob

Cato)

Mi primer conocimiento de Laura Nyro fue a través del grupo The

5th Dimension, para quienes había escrito éxitos como

«Wedding bell blues»,

«Stoned soul picnic»

o «Sweet blindness».

En el 76, en la plaza grande que hay al final de Ribera de Curtidores (junto a

la Ronda de Toledo), me topé con este disco. El primer plano de Laura en

escorzo, con la mirada baja, iluminado el rostro que rodea una oscuridad

impenetrable, con un aire muy a lo Virgen María de Pasolini,

me cautivó al instante.

En el interior, Laura y su piano, más las

orquestaciones de Charlie Calello, prodigando

versiones de autor de sus hits para The 5th Dimension (los ya citados «Stoned

soul picnic» y «Sweet

blindness»), lamentos raciales que van más allá

de la envoltura física («Poverty train», «Eli's comin»), vindicaciones de género inasequibles al

panfleto («Lonely women»,

«Woman's blues», «The

confession»), sencillas explosiones de amor («Emmie»)...

Debo confesar que durante unos cuantos años

mi atención por Laura Nyro se extravió. Sería en la

segunda mitad de los 90 cuando volví pupilas y tímpanos a Laura, al descubrir

otros discos («Gonna take

a miracle» de 1972, donde versionea

-con el trío Labelle haciendo coros- clásicos -cabe

suponer que fetiches musicales suyos- como «Spanish

Harlem», «Dancing in the

street», «You've really got a hold

on me» o el tema que da título al lp; o el doble en vivo «Live at the

Bottom Line» de 1989, con un interesante repaso a

su repertorio más versiones de autor del «Wedding

bell blues» y de «And when

I die» -que popularizaron los Blood, Sweat & Tears- así como

versiones de otra gente -caso del «Up on the roof» de Goffin & King o de «La la means

I love you»-) pero

sobre todo al asociar su música y su rostro nazareno con los paseos por Harlem

de Simone Weil durante su

breve estancia en Nueva York durante 1942 («Voy todos los domingos a una

iglesia baptista de Harlem donde, salvo yo, no hay un solo blanco. Tras dos

horas y media de servicio, una vez establecida ya la atmósfera conveniente, el

fervor religioso del pastor y de los fieles explota en bailes tipo charlestón,

gritos, cánticos espirituales. Vale la pena verlo. Es realmente algo

emocionante, de fe. De fe auténtica, creo» o este comentario de un

conocido, «Si se hubiera quedado en los Estados Unidos, probablemente se

hubiera hecho negra»).

Mi descubrimiento en profundidad de la

mística heterodoxia de la Weil realizado a partir de

verano del 98 (podéis calibrar el impacto que esta mujer ha dejado en mí

leyendo el férvido perfil biográfico que publiqué en «Mondo Brutto» -nº 17, primer trimestre '99-) se entremezclaba

espontáneamente con las canciones y el rostro de la Nyro

al leer reflexiones como las recogidas en «La gravedad y la gracia» o en

«Pensamientos desordenados», sin olvidar su obsesiva reivindicación de

Cam (el hijo de Noé del que según la Biblia desciende, como castigo, la raza

negra) en frases que, desde la perspectiva actual, uno se imagina perfectamente

encajadas entre los cortes de «Eli and the thirteenth confession»: «Cam

fue realmente maldecido, pero la maldición le es común con todas las cosas, con

todos los seres a los que un exceso de belleza y de pureza destina a la

desdicha».

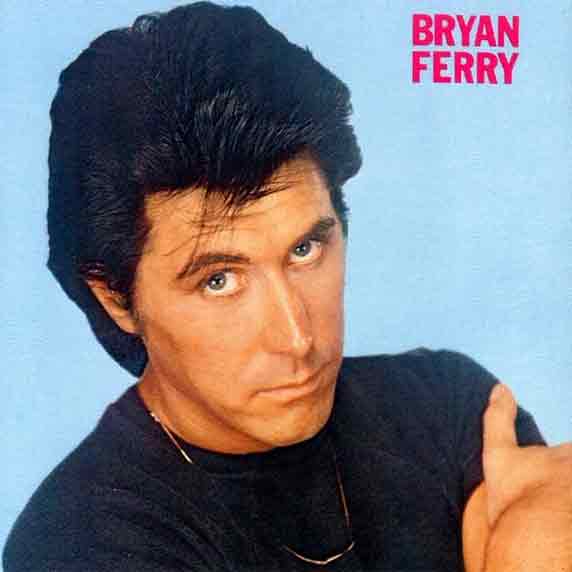

BRYAN FERRY «THESE FOOLISH THINGS» (reedición

española: Polydor, 1981 // foto portada: Karl Stoecker)

Hasta el 83 en que, aprovechando los primeros

dineros procedentes de La Mode, me hice con los

trabajos que me faltaban de la saga Ferry, no pude

encararme tranquilamente con este disco (el cual ya había visto y escuchado de

pasada en otras casas -de Nacho Canut, de Antonio

Zancajo...-). Alguna que otra lengua trífida se pitorreó de la foto de portada

aduciendo que recordaba un anuncio de peluquería.

Hombre, sí, algo de eso hay, ¿para qué

negarlo? Pero esta proyección iconográfica de Bryan Ferry

como objeto fashion es perfectamente natural (valga

la paradoja) en quien fue discípulo del más importante nombre (Richard

Hamilton) del pop/art británico y enlaza en mi imaginario con esa sutil

ambigüedad de la virilidad glamourosa (que, si me

atrae, es precisamente por ese punto yin -básicamente expresado en la nostalgia

de lo que quizás no fue y en una lenta aceptación de la propia decadencia- que salpimenta una masculinidad madura pero no cerrada en sí

misma y cuyo opuesto conceptual sería la femme fatale con su punto yan -básicamente expresado en la expectativa y en una mal

disimulada ambición-). Aparte de Ferry, asocio esto

de la virilidad glamourosa con algún otro nombre del

mundo musical (John Cale, Georg Kajanus,

Bill Nelson, Bowie -a partir de «Station to station»-, los Kraftwerk -en sus títulos más poéticos, como «Hall of mirrors», «Showroom dummies» o «The model»-), cinematográfico (Burt

Lancaster -desde «El gatopardo» y destacando sus dos roles más ferryanos, en «Confidencias» y «Atlantic City»-, Christopher Plummer,

Michel Piccoli -¿es de recibo que tanto Piccoli, en «Tamaño natural», como Ferry, en «In every dream home a heartache», se

hayan enfrentado con ese símbolo clave de la virilidad glamourosa

en su faceta más patética que es la muñeca hinchable?-, Ugo

Tognazzi y Marcello Mastroianni -en determinadas ocasiones-, Jeremy Irons...) y literario

(Eugenio D'Ors -especialmente en «Sijé» y «Oceanografía

del tedio»-, César González Ruano...).

Asumiendo que ni por físico ni por

temperamento podría encajar plenamente en el troquel de Bryan Ferry, mis homenajes públicos (todos realizados con La Mode: «Aquella canción de Roxy»,

«El único juego en la ciudad», «Panorama», «En cualquier

fiesta»...) los desarrollé (en cuanto a interpretación vocal y gestual -en

algún caso, como «Aquella canción de Roxy»,

también en cuanto a la letra-) como un ejercicio de estilo sin las pretensiones

miméticas con que hubiese deseado abordar en mi adolescencia el personaje de Bolan ni con la certeza de identificación con que asumiría

a Steve Harley.

Ramón de España (la persona que, aparte de

mí, mejor ha entendido a Ferry por estos pagos)

señala con acierto (en su libro sobre Roxy Music -Ed. Júcar, 1982-) los

rasgos más característicos de «These foolish things»: «El

razonamiento de Ferry consistió en que si Crosby o Sinatra interpretaban sus canciones favoritas, las

de los compositores de su época, también él podía seleccionar y hacer revivir a

sus canciones queridas, las canciones de su tiempo. Tal cosa constituía un

homenaje y una oportunidad de extraer a su voz privilegiada los más ocultos

matices (...) Ferry recogió canciones de los Beatles,

de los Beach Boys, de los Rolling

Stones y de Bob Dylan

recreándolas convenientemente; también recopiló canciones de gente menos

conocida, canciones de amor feliz o amor frustrado; y retrocedió mucho más en

el tiempo para convertirse en un auténtico crooner interpretando un tema de los

años treinta, el que dio título a su primer disco en solitario, «These foolish things»

(...) En esos tres campos Ferry consiguió algo que es

imprescindible para todo crooner que se precie de serlo: la sinceridad. Una

sinceridad todo lo falsa que se quiera pero tremendamente convincente. Y es que

la habilidad del crooner radica en cantar historias ajenas dando la impresión

de que relata partes de su vida (...) Del mismo modo pudimos ponernos en el

papel tristón del Ferry de «Tracks

of my tears» (...) También pudimos compartir su

ilusión de hombre enamorado en «I love how you love

me» (...) Ferry sabe que no sólo es el hombre

quien tiene derecho a sufrir y se travestiza

convenientemente en teenager desconsolada para

narrarnos las desgracias de la novia de Johnny en «It's

my party» (...) Pero es en «These foolish things»

donde encontramos el más completo y perfecto corolario de sensaciones ferryanas. El podría haber escrito esta canción si no se le

hubieran adelantado los señores Maschwitz y Strachey en 1936. Y es que la canción reúne todo lo que le

gusta a nuestro hombre: la pasión, el amor, el humor, el cine, París... «These foolish things»

goza (ante litteram) del Casablanca look que tanto divierte a nuestro hombre.

Es, además, una pieza maestra para el repertorio de cualquier crooner por lo de

irónico que hay en su pasión, por lo peliculero del modo en que se exhiben los

sentimientos. Están en ella todos los ingredientes necesarios para conseguir

del oyente la sonrisa y la lágrima que se producen al unísono. Ferry, con su gran habilidad para las distancias, consigue

además crear una versión extrañamente amable (...) Ferry

pudo enfrentarse al tema con una cierta alegría, como si lo que cuenta hubiera

pasado hace mucho tiempo y la tristeza hubiera cedido su sitio a la más

agradable melancolía, al más inofensivo spleen».

Sólo añadiré que mi otra foto preferida de Ferry es la detonantemente desinhibida del primer álbum de Roxy y que, de sus canciones originales, mi ranking

sumarísimo lo constituyen «A song for Europe», «Avalon», «Sea breezes»,

«Love is the drug», «Psalm», «Triptych», «If there is

something» (¡pero la versión en directo del «Viva!»!),

«Spin me round», «Bitter Sweet» y «Bitters end». Ah, y que su versión de «Jealous

guy» me parece mucho más emocionante que la de Lennon.

SIOUXIE AND THE BANSHEES «A

KISS IN THE DREAMHOUSE» (edición inglesa: Polydor,

1982 // foto portada: Michael Kostiff)

Cuando en el 85 decidí deshacerme de

inhibiciones y complejos por el atajo postmoderno (o sea, operándome la nariz),

mi canon era el perfil que mostraba la amiga Siouxie

en este disco de klimtiana carpeta. Pensaba decirle

al cirujano cuando me preguntase en qué había pensado: «Esto, justo esto».

Al final me dio corte enseñarle la foto de Siouxie

(última venganza de las inhibiciones y complejos por pretender el divorcio) y,

aunque traté de explicárselo verbalmente, no debió enterarse de mucho y me

enjaretó la nariz stándar (al menos, no me desnarigó

como a las hermanas Duval y me consuelo con poder

pasar por un primo hermano enfermizo de Connie Sellecca

-que tampoco está mal, digo yo-).

Aunque el contenido de este álbum me subyuga

bastante (así, «Cascade», «She's a carnival», «Circle» o «Melt!»), he

de precisar que mi disco totémico de Siouxie es el «Kaleidoscope» (con pesadillas tan apetitosas como «Happy house», «Lunar camel», «Christine»...). Otros trabajos de la Siouxie madura que esponjan mi espíritu y confirman mi

intuición primera (cuando oí «Hong-Kong garden»)

de que la chica, pese a compartir aún por aquella época (al menos, en su imagen

pública) el tufo descerebrado de Vicious y Rotten, iba a ir a más, pero que mucho más (porque su alma

anidaba mejor en las latitudes lunares de diosas como Nico

o Patti Smith que de los pedorros demagogos del 77)

son el lp de versiones «Through

the looking glass» (donde tiene el exquisito gusto de acordarse de Kraftwerk -«Hall of mirrors»-,

Roxy Music -«Sea breezes»-, Sparks -«This town ain't

big enough for the both

of us»-, John Cale -«Gun»-

o Jim Morrison -«You're lost, little

girl»-) o el quasi

climatérico «Superstition» (donde los

espectros de Patti Smith y de Bowie acompañan su

estilo vocal).

Que ella diga la última palabra (tan suya y

tan mía): «I close my eyes

but I can't sleep: the thin

membrane can't veil the branded

picture of you».

ENYA «WATERMARK» (WEA, 1989 // foto

portada: David Hiscock)

«Uno tras otro, el alma, sentada junto a la

ventana, relató los sueños. Contó de tropicales selvas vistas por desdichados

hombres que no pueden salir de Londres, ni nunca podrán; selvas que hacía de

súbito maravillosas el canto de un ave de paso que cruza volando hacia

desconocidos lugares y cantando un canto desconocido. Vio a los viejos bailando

ligeramente al son de los pífanos de los elfos hermosas danzas con vírgenes

quiméricas, toda la noche, sobre montañas imaginarias, a la luz de la luna; oía

a lo lejos la música de rutilantes primaveras; vio la hermosura de las yemas

del manzano caídas acaso hacía treinta años; oyó viejas voces, viejas lágrimas

tornaban brillando; la Leyenda sentábase encapotada y

coronada sobre las lomas del Sur, y el alma la conoció». Leamos a Lord Dunsany y amemos a Enya.

Sumerjámonos en el inconsciente céltico y amemos a Enya.

Recuperemos la Irlanda profunda, más allá de corsés políticos o geográficos,

que retrataron el poeta Yeats y el cineasta Ford y amemos a Enya.

Paladeemos su nombre de bautismo, Eithne Ni Bhraonain, y amemos a Enya.

Desde mi primer encuentro con ella (en un

video de «Orinoco flow» emitido por «Metrópolis»

y, de manera más oblicua, a través de una serie documental sobre América Latina

que usó como sintonía su «Cursum perticio» y también a través de cierto film, dirigido y

protagonizado por Steve Martin, «L.A. Story»,

donde los fondos de Enya parecían emanar de las

sonrosadas mejillas de Victoria Tennant -la

maravillosa actriz inglesa con mirada de Janet Leigh-)

caí rendido a sus plantas. Enseguida me hice con el «Watermark»

y con la b.s.o. de «The celts»: el flechazo visual y acústico fue similar al

que en su momento me había producido Mª del Mar Bonet con su álbum de Bocaccio (¿cómo se podía ser tan guapa y cantar tan bien y

hacer tan buenas canciones y todo en lengua vernácula, empapada de arcaísmo y

memoria?). Su fantasma de druidesa me ayudó, en la recta final de elaboración

de mi novela «La canción del amor», a construir el personaje de la bruja

escocesa Eleanor Mackendrick

y a recrear la atmósfera umbría de las Highlands cuna

de Nessie.

Daré algunos datos sobre la biografía de Enya, para quienes sólo la consideran una creadora de

ambientes musicales, sin presencia terrena. Nace y se cría en el noroeste de

Irlanda (pueblecito de Gweedore, en el Condado de

Donegal). Por sus venas corre sangre española de los marinos supervivientes de

la desarbolada Armada Invencible (sangre que tiñe de azabache los cabellos de

muchos naturales de esa zona del Eire). Junto a sus padres

y sus ocho hermanos participa en un grupo de música tradicional muy galardonado

en la isla. Desde muy niña, a través de las canciones populares y los himnos

religiosos, se acostumbra al bilingüismo gaélico-inglés así como al

conocimiento del latín. Y, al tiempo, va puliendo sus talentos como intérprete

y compositora en duros estudios de Conservatorio y como integrante del grupo Clannad, también de base folk, que continuó uniendo en los

escenarios a diversos miembros de la familia. En el 82 decide volar en

solitario para perfeccionar sus conocimientos y dedicarse de lleno a la

composición. A mediados de la década, comienza a dar cauce público a sus

composiciones, bien en bandas sonoras (el film «The

prince frog» o la serie

de tv «The celts»)

bien en canciones (recogidas en discos como «Watermark»

y «shepherd moons»).

Su tarro de esencias como compositora y teclista es tan denso que trasciende

inmediatamente toda etiqueta: palabras como pop, new age

o folk la definen muy parcialmente y a ello contribuye la lírica mágica de Roma

Ryan, su letrista, llena de imágenes poéticas

insumisas a toda coyuntura temporal, fuertemente identificada con las

intuiciones melódicas de Enya («Esperaré las

señales de vuelta y encontraré el camino. Esperaré el tiempo de regresar y

encontraré el camino que me devuelva a casa») y con sus recuerdos («Creo

que mis abuelos son los que tienen más poder sobre mí, aunque estén muertos y

pertenezcan al pasado. En «Smaointe», la

última canción de «Shepherd moons»,

cuento cómo una ola gigante se llevó por delante la pequeña iglesia en la que

estaban enterrados, en la playa de Maragallen. Cada

vez que paseo por esa playa siento que me acompañan y mi cabeza se llena de

recuerdos de la niñez»).

DUFFO «DUFFO» (reedición:

Accord, 1981 // foto portada: Bob Carlos Clarke)

Es muy difícil describir con palabras las

imágenes (portada y contraportada) de este álbum: lo haría mucho mejor Allegra Geller en uno de sus

juegos de realidad virtual o Artaud si a su Teatro de

la Crueldad le hubiese añadido un poco de glam-rock o

la teratológica chica del anuncio (que no cabe duda que alguna vez fue novia de

Duffo en una dimensión paralela -y juntos

protagonizaron «No somos ni Romeo ni Julieta» pero en vez de a las

órdenes de Alfonso Paso, dirigidos por Cronenberg y

Lynch al alimón-).

Pienso en la frasecita follamentes

de Eusebio Poncela en «Martín (Hache)», que me viene a cuento por uno de

los cortes más emblemáticos y enigmáticos del disco se titula «Déjame joder

tu mente» (así, en castellano -¡pero el disco es edición inglesa y la letra

está cantada en inglés y se reduce a repetir de principio a fin «Let me fuck your

mind» con algún eventual y entrecortado «oh, please» para dar mayor énfasis a la demanda!-).

Bizarro, teratológico, freak, genial (la

palabra más repetida en el lp por obra y gracia del

autobombo compulsivo de Duffo -que llega al extremo

de incluir un tema titulado «Duffo (I'm a genius)» donde suelta

la mayor chulería egocéntrica que nadie ha pronunciado jamás en el mundo del

pop/rock: «maybe God's a

genius too»-, autobombo

que me lleva a sospechar -amén de por ciertos rasgos de similitud física y

creativa- una influencia poderosa del egomaníaco del rock'n'roll por antonomasia, Kim Fowley

-influencia, todo sea dicho, respetabilísima y que denota en Duffo un gusto very, very nice-). Además de los

dos cortes mencionados, este singularísimo trabajo se orna con temas como «Give me back me brain», «Tower of madness» (que,

escuchados mientras se lee a Artaud, provocan un

agudo desasosiego), «Rise in your

Levis» (sobre el siempre crucial asunto de la eyaculatio precox), «Duff record», «Duff odissey» (más agua al molino del ego)...

En el 82 Luis Marquina (batería a la sazón de

La Mode) me enseñó el segundo lp

de Duffo, «Bob the birdman», editado aquí en el 81 por Discophon

(detalle bizarro si recordamos que esta compañía, dirigida por Lauren Postigo,

contaba entre sus platos fuertes a Fernando Esteso,

Lolita Sevilla, El Príncipe Gitano y La Camboria, y

que lo más cercano al rock que tuvo fue a Bruno Lomas -pero en su época más kistch, cuando versioneaba cosas

de Eurovisión y de los primeros Abba-). Como nadie me ha hablado nunca de ese lp (ni han aparecido reseñas ni se ha comentado por las

emisoras), acabé por creer que era una tirada especial de un solo ejemplar para

Luis Marquina (o bien que éste me había dado un tripi

y mostrado un disco virtual). Finalmente, en el saldo de turno, me lo encontré

y pude paladearlo con tranquilidad. Aquí el homúnculo de antaño se ha vuelto

todo un galán, con una imagen mucho más pintona (un poco a lo Kenneth Branagh -bueno, un Branagh

entreverado de Baudelaire-), y los nuevos temas, aunque persisten en lo grotesque et arabesque

(«Elephant man», «Crazee man», «Slave of Marakeesh», «Daddy is a mushroom»...), melódicamente

abandonan la contundencia rockanrolera por una

elegancia oscura y enfilan incluso en algunos textos por la senda (como diría

el Bolan terminal) de dandy

en el submundo (ahí «Le poseur», «Mirror man», «Bob the birdman», «New York is the moon»

o su versión tecno del «Walk on

the wild side»).

Esta

última parte, la dedicaré a las portadas conceptuales. Esto es, aquellas en las

que no aparece el artista (o, si aparece, lo hace sumamente estilizado

en una ilustración). El sentimiento, en este caso, cambia: de la envidia de ser

como, del deseo de estar con o de la identificación de creerse uno

esa figura que aparece en la portada, se pasa al anhelo de participación, de estar

en. El ídolo, el icono, ahora es un entorno, un ambiente, una época.

PINK FLOYD «ATOM HEART MOTHER» (edición

española: Harvest-EMI, 1970 // foto portada: Hipgnosis)

Música ambiental, música atmosférica por

antonomasia. Antes de la Nueva Era, del minimalismo. Lo que luego nos traerían Glass, Mertens o Nyman, quince años antes lo ofrecían Waters

y sus muchachos en bandas sonoras como «More» y «Zabriskie

Point» o en entregas tan inquietantes y disolutorias

del ego como «Meddle» o como la que nos ocupa.

Vacas. Campiña inglesa. Cielo inglés. Todos

los atavismos psicológicos, nuestra conciencia cortical más primitiva se

despierta ante los hocicos húmedos, las miradas atentas e indiferentes a un

tiempo, las ubres llenas. Uno redescubre el significado original de lo

placentero (que viene de placenta). Uno gira y gira en la tibieza de un paisaje

grato hasta dejar de ser uno y ser esa brizna de hierba que asoma del morro de

una de las reses de la contraportada. Y, dentro, más vacas. Sesteando.

«If», «Fat

old sun»... Misterio y

relax. «Summer '68», o el desayuno psicodélico

de Alan Parsons... Cuando nuestra realidad se virtualiza en momentos más grandes que la vida: por

entonces, Allegra Geller

comenzaba a plantearse su primer gateo. Y la suite que da titulo

al disco, perfecto fondo para Greenaway antes de Greenaway. O para hojear un libro con paisajes de Turner.

RICHARD COCCIANTE «CONCERTO

PER MARGHERITA» (edición española: RCA, 1977 // ilustración portada:

«Les Satyriennes» de B. Grisel)

El otro Quasimodo. Sin el glamour

ni el ego carismático, seductor, de Harley. Solamente

una puerta (Dyango sería la versión española y más

tópica) al romanticismo vivido como ambiente, como estilo, como performance de

quien lo oye, como galería de masoquismos, de suspiros, de nostalgias demasiado

histriónicas para sedimentarse en algo personal (suicidarse cada día -con

neurasténica contumacia y un puñal de pega- por desdenes imaginarios de quien,

en realidad, ni sabe que uno existe: porque, a diferencia del Psychomodo, Cocciante no

es humano, es una criatura de guiñol, un títere de retablillo que mima aquello

que, en otro plano más intransferible y realista, sólo podemos digerir en muy

contadas ocasiones sin rayarnos -pienso en historias, éstas no cantables, como «El

Rey Pescador», como «Besos de mariposa», como «La vida soñada de

los ángeles»-).

Y, de nuevo, hojear reproducciones de cuadros

(simbolistas esta vez, con un punto kistch -como la

sílfide de la portada, que nos trae a la memoria a una Patty

Pravo a caballo entre la porcelana de Lladró y un sueño húmedo del Sar Peladan-), poemas modernistas

(pero de poetas hoy considerados menores -Nervo,

Villaespesa, Alonso Quesada-), olisquear las hojas secas atrapadas en un

libro (o creer que las olisqueamos). Y los fondos planeadores de Vangelis envolviendo los aullidos del cabezón doliente, del

payaso triste que se saca padrastros sin cesar del corazón con las uñas del

recuerdo («Perchè Margherita

è dolce, perchè Margherita é vera, perchè Margherita ama e lo fa una notte intera...»).

MANHATTAN TRANSFER «MANHATTAN TRANSFER» (edición

española: Atlantic-Hispavox, 1975 // ilustración

portada: Fred Eric Spione)

Mia Farrow

ante la pantalla en «La rosa púrpura del Cairo». Jack Nicholson seducido por los fantasmas del gran salón de

baile en «El resplandor». Sam Waterston

pendiente de las luces y sonidos de su vecino en «El gran Gastby».

Todos somos niños en una calle nevada con la

nariz pegada al escaparate. Un escaparate iluminado y lleno de gente que,

carente de sustancia individual, nos atrae como elementos de un decorado que

nos euforiza (como Tiffany's

atraía a Holly Golightly).

Gente burbujeante, gente untada en canapés como huevas de beluga,

gente que destella como carbunclos, gente que siempre habla por teléfonos

blancos, gente que siempre cae de pie, gente cuya raíz visual más pura la dio Busby Berkeley en sus caleidoscópicas paradas. Gente que

nunca pierde la sonrisa y, si la pierde, llora «blue

champagne» y nosotros nos bebemos su llanto con un chasquido de

satisfacción.

Los garabatos estilizados nos saludan desde

la portada en estudiadas poses y elegantísimos vestidos. En la contraportada,

atravesando la tinta china, una foto patinada con Tim Hauser

(el maduro libidinoso), Janis Siegel

(la judía exhuberante), Alan Paul (el chico taxi

-bailarín de tango o just a gigoló-) y

Laurel Massé (la jovencita larguirucha con sueños de star): roles esquemáticos que nos sirven como plataforma

para recrear un mundo en el que, según Gene Kelly, «siempre hace buen

tiempo»

BEACH BOYS «L.A. ALBUM» (edición

española: Caribu Records-Epic,

1979 // ilustraciones carpeta: varias firmas)

Una colección de postales, cada una con el

título de una canción, decoran el trabajo más bello y redondo de toda la

carrera de Los Chicos de la Playa. Una selección de motivos: kistch («Good timin'» -zarabanda del sábado noche con esos perros de

cuerpo y vestimenta humana que decoran las casas de la Norteamérica cutre:

¿recordáis los detalles de atrezzo doméstico de la

serie «Roseanne»?-, «Baby

Blue» -rubia neumática con bronceado veneciano: de Venice,

California, se entiende-, «Angel, come home»

-querubín con gafas de sol al mando de una barquita motora: postal perfecta

para regalar cualquier Valentine's day-, «Here comes the night» -otra rubia de

alborotada pelambre agitando la osamenta en un parque junto al mar en tanto el

sol se pone: ilustración idónea para la recreación disco de un clásico

del grupo en el 67-...), cartoonescos («Goin' South!» -un frailecillo, primo hermano de

aquellos cuervos de los dibujos animados, emigra a México con la maleta, la

tabla de surf, la loción bronceadora y el sombrero de Speedy

Gonsales-), fotorrealistas

(«Shortenin' bread» -collage fotográfico una

vez más a la vera de las olas-, «Lady» -escena aerográfica

de tocador con una dama arreglándose una carrera en la media-), exóticos («Sumahama» -momento japonés que por los bafles se

traduce en uno de los cortes más bellos del disco-), eróticos («Love surrounds me» -desierto

de psicalípticas dunas con un fálico cactus en el

centro: en el envés de vinilo de la postal, el motivo más tórrido del

álbum-)...

La Norteamérica mítica a la que siempre han

cantado los Beach Boys pero recogiendo (con suma

sutileza, subliminalmente) todo el peso amargo de una década traumática para

los USA. Las arrugas, las barrigas deformadas por la cerveza, las resacas de

ácido (incluida la más terrible de todas: el juicio a aquellos tipos, Bobby Beausoleil y Charles Manson, a

los que los Wilson y los Love dieron albergue en

alguna que otra ocasión durante el verano del amor)... Esa grimosa

sensación de crepúsculo sobre el paraíso que nos roza la espalda cuando la tv

nos muestra en alguna sobremesa dominical a la despanzurrada Sharon Tate aún vivita y coleando en «No hagan olas»;

sensación que da a la frase «aquí viene la noche» un significado muy

distinto del pretendido por sus creadores.

ROMANTICA BANDA LOCAL «MEMBRILLO» (CFE-Zafiro,

1980 // ilustraciones carpeta: César Bobis)

Collage de motivos sacados del cajón:

recortables, un billete de Metro, estampitas sagradas, bustos añejos de damas ochocentistas (como los usados en sus creaciones más

inquietantes por Max Ernst o por el Chumy Chúmez de «La Codorniz») pero asediados por

enormes moscardas, viñetas de comic lichtensteianas,

dibujos anatómicos de un torso abierto en canal, etiquetas de tarrito de

especias, envoltorios de caramelos y, como piece

de resistence, ese sabor tan demodé (como el Vitacal, como el pan con aceite) del pedazo de membrillo

sobre la blanca rebanada...

Y, dentro (por el calor), el género

(fino, de lo mejor) vivido previamente en paseos por Malasaña, Antón Martín,

Chueca o Lavapiés (hablo de ese mágico primer lustro postfranquista, cuando

dichos barrios tenían un aroma contracultural y revulsivo -sin el tufo

caritativo, lobbysta y eunucoide

de hogaño-): «Los borrachos son gente inquebrantable», «Merlín», «Lo

primero en caer», «El trigo crece al sol», «Julia»...

Pero hoy todo eso es humo. Humo y un par de

discos (éste y el lp anterior -que supuso el debut de

la RBL con aquello tan viperino de «El loco más loco está dispuesto a

negociar los pormenores de su libertad»-). Como se ve, el combo, lúcido, ya

se olía en qué iba a acabar el bulle bulle radical y

bohemio; también cuando cantaba (en el «Membrillo», precisamente) líneas

como las siguientes: «Lo primero en caer fue la palabra "Dios". Lo

segundo en caer fue la palabra "Amor". Le siguieron después

"Pueblo" y "Libertad". A ver si dejáis en paz la única

palabra en la que creo esta semana...».

IT'S A BEAUTIFUL DAY «IT'S

A BEAUTIFUL DAY» (edición española: CBS, 1970 // ilustración

portada: Globe Propaganda)

Bajo un cielo azul salpicado por algunas

nubes medio deshilachadas, la muchacha (vestida como las provincianas de

comienzos del siglo recién pasado -uno se acuerda, por ejemplo, del «Our town» de Thornton Wilder-) se despereza y

aspira el aire de las cumbres. La ambigüedad temporal de la ilustración (¿es un

cromo antiguo o un montaje retro de aquellos que tanto privaron en el mundillo

hippie y contestatario cuando Kesey y sus pillastres

correteaban por los bosques californianos, cuando Mailer vivía la peripecia

pentagonal que daría pie a «Los ejércitos de la noche», cuando Cliff

Robertson ponía caras a lo Lina Morgan en la versión cinematográfica de «Flores

para Algernon»?), el singular y optimista nombre

de la banda, la mezcla de mística y oscuridad que nos aguarda en el corazón de

los surcos («White bird», «Bulgaria», «Bombay

calling», «Girl with no eyes», «Hot summer day»...), todo nos

arroja, como en un túnel del tiempo, a una época en la cual los contornos de la

realidad y de las gentes (buenas, malas, nunca regulares) que vivían esa

realidad eran mucho más nítidos, sin la actual e incómoda sospecha de creciente

virtualidad, del desvaimiento propio de las

xerocopias de xerocopias de xerocopias de xer... («...siempre

vuelven, sí, pero en clave de farsa», musita en la lejanía el barbudo de Treveris con su pétrea faz de «Zardoz»).