Las no aventuras de Mycroft Holmes

Una tarde con el hermano listo

a la remembranza, Mameluco

Morales, baronet de York Ham

A

Laura, señora de Fairyfax, ser de luz entre tinieblas.

Los

adoquines mojados confieren a los pasos de nuestro hombre un repiqueteo chapoteante; no llega de ser un andantino pluvioso, sino más bien un largo maestoso hídrico. De ojos grises, como el cielo upon-the-Thames,

escrutantes, observa inquisitivo los pequeños

detalles de la gente que pasa. Una vez llegado al Club, sentado en un butacón y

leído los diarios y algunos expedientes de los rutinarios asuntos secretos que

se trae entre manos, se recrea montando historias sobre sus observaciones…

Ese

muchacho, cojo por una coz de caballo, que por lo que

se ve trabaja de panadero, llevaba prisa, una prisa exagerada, de jadeo

delirante -se decía para sí- para no tener que entrar en su actividad hasta las

tres o las cuatro de la madrugada. La cara desencajada y el lívido color de su

faz le confieren un extraño aspecto entre figura de cera y santo de catedral

católica. Le temblaba ligeramente la mano izquierda, aún siendo zurdo. ¿Posible

asesinato? Pensará sobre ello el resto de la tarde.

El

señor, alto, algo entrado en carnes, de señorial porte, frente despejada y

frondosas cejas de búho, garabatea en su bitácora las conclusiones a las que

llega. Por divertimento y necesidad. El que está sentado a su lado, un joven de

afilado bigote ríe, de una forma casi imperceptible, de algo que sale en

primera plana del periódico de la tarde. Supone Mycroft

que es por el último escándalo ocurrido en la alta sociedad; Sir James de Kightshare se casó en segundas nupcias con su ama de llaves

-a la que triplica en edad- con el consiguiente enfado de su hijo único, Rudolf, héroe de las guerras contra el zulú y jugador

empedernido, que se las prometía muy felices para quedarse con el dinero del

viejo hacendado para hacer frente a una deuda contraída con ciertos señores del

Este de Europa –esto último no lo pone en el vespertino, claro, es un dato top secret del servicio

de inteligencia-. Estos chismes hacen reír tanto a la chusma como a los

señores, al igual que los malos casamientos enrasan a los hombres de toda

clase. La sorna vertebradora de la sociedad. No cree

conveniente informar de estas risas. Bien es verdad que como cofundador del

Club tiene un peso importante, pero no le molesta la risa en demasía y decide

no ha de tomar cartas en el asunto –por esta vez-. La tarde londinense transcurre

pausada, al ritmo de un reloj diseñado para no perturbar la paz del lugar. Sólo

hace un pequeño zumbido en los cuartos, y las horas suenan sólo con un toque a

una minúscula campaña, que de puro agudo molesta más a los perros que a los somnolientos

emuladores del cínico de Sinope. Nuestro amigo había

quedado, por la noche, con un funcionario del Foreing Office en “

Mycroft añoraba a su hermano en las

tardes aburridas en el Club, como Sherlock se sumía

en la depresión opiácea cuando nada lo estimulaba, o Watson

D.M. se sumergía en sus matrimonios cuando el

enamoramiento cruzaba la raya del amor. ¡Ah, la indolencia! Como un Auguste Dupin cualquiera –al que Sherlock detestaba por su capacidad de fabulación sin

pruebas fehacientes-, el orondo fundador del Diogenes

Club apenas si tenía energía para investigar las cosas in situ, y prefería las estancias silenciosas que el barullo

mundanal para elucubrar sus certeras conclusiones. En el Gobierno tenía un

conjunto de lacayos y correveidiles que ejecutaban sus órdenes en asuntos de

estado, pero en el día a día, en la prosaica y sórdida vida del lumpen de la City, se quedaba con

las ganas de saber si lo que pensaba era efectivamente concordante con la

realidad. Más metódico que su hermano, al no tener un temperamento visceral ni tan

amante del peligro, sólo necesitaba su mente y alguna nota en el cuaderno. Sus

cuitas resultaban del todo infructuosas, claro. Algunas veces sabía

positivamente que iba a ocurrir algo trágico, pero nunca reunió las ganas

suficientes para actuar si no era por medio de S.H.

Tan sólo en casos donde la seguridad del reino estaba en peligro reclutaba al

detective consultor a cuanta de las arcas de la Reina Victoria (que éste

declinaba cobrar, seamos justos). También cuando ocurrió lo de Sherrinford, el tercer hermano Holmes.

Si

los servicios secretos ingleses hubieran tenido de jefe al chestertoniano

Sunday -El hombre que fue jueves-, sin duda,

el superior de Domingo sería Mycroft.

Microft no era de correr aventuras entre masas

enfurecidas ni ir carleando por la

ciudad, perseguido por Gabriel Syme, el amigo Thursday, la punta de lanza de lo que se vendría a

denominar “la policía culta” en

contra de ideas ateas, nihilistas y anarquistas. En contraposición de G.K., donde la maldad es un totum

revolutum ideológico, los malos que viven el mundo de

Mycroft se mueven por la codicia, el dinero, los

celos o la simple condición de malhechor. Es la ciencia contra la

intelectualidad. Los métodos hipotéticos-deductivos utilizados por los

personajes de Conan Doyle son

lo más cercano a esa rama de la criminología que ha sido la investigación de la

escena del crimen, pero sin ordenadores tipo HAL9000 en habitaciones en

penumbra, que no necesitan de ratón. Mycroft poca

oportunidad tuvo de tantear las gotas de sangre gelatinosa, los miembros

entumecidos por la fría mano de

En

un pasaje de El Intérprete Griego, primera aventura del Canon en la que aparece

Mycroft, Sherlock da a

conocer a su fiel Watson la existencia de su hermano:

“He dicho que es superior a mí en

observación y deducción. Si el arte del detective comenzara y terminara en el

razonamiento desde una butaca, mi hermano sería el mayor criminólogo que jamás

haya existido. Pero no tiene ambición ni energía”.

En

Los planos del Bruce Partington

es el propio Mycroft quien acude raudo a Baker Street, para sorpresa de

los descuidados inquilinos. El detective explica al doctor las actividades

nebulosas de su hermano mayor:

“Es preciso ser discreto cuando uno habla de

los altos asuntos del Estado. Acierta usted con lo que está bajo el Gobierno

británico. También acertaría en cierto sentido si dijese que, de cuando en

cuando, el Gobierno británico es él” <…> “La especialidad de Mycroft es saberlo todo”.

Saberlo

todo. Eso hubiese alegrado a Mycroft sobremanera.

Saberlo todo. Sólo sabía todo a unos niveles que el común de los mortales nunca

soñarían con aspirar, pero que a él, al siempre

afable, correcto y simpático hombre de Estado en la sombra, le sabía a poco.

Nunca pudo superar la pereza que le impedía conocer lo que enturbiaba su mente.

« ¿Qué habría hecho el panadero?». Suponía que era panadero porque tenía el

pelo harinoso e iba con el hatillo típico de los trabajadores de obradores que

había visto antes en la huelga de los panaderos. Conocía perfectamente el informe

Tremenheere, sobre las Quejas de los oficiales panaderos. Marx había

hecho alusión a ese informe en el discurso de inauguración de

Ж:-:Ж:-:Ж

Post Script

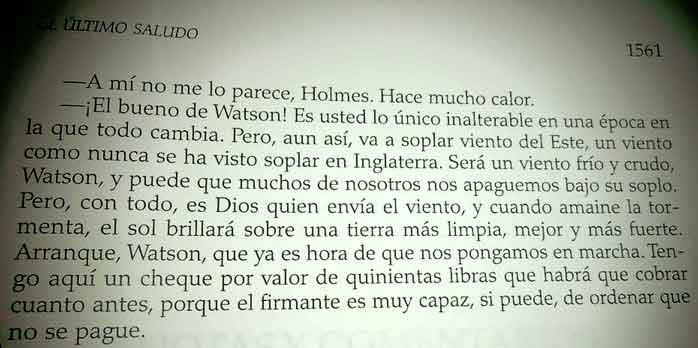

Mycroft

llegaría a redactar de su puño y letra la postrera aventura de su hermano Sherlock, El Último

Saludo, que se desarrolla en Agosto del 14. Como representante de una

nación fuerte vio, antes que nadie, el peligro que se cernía sobre Europa. Pone

en boca del detective la siguiente frase, la última de todo el Canon, en un diálogo

memorable con el Doctor Watson:

Terminado el 12 de Febrero de 2012,

165º

aniversario del nacimiento de Mycroft.