VIENDO BAILAR A UNA CHICA MUY MAJA

(vindicación de lo apolíneo como guerrilla frente a la institucionalización de lo dionisíaco)

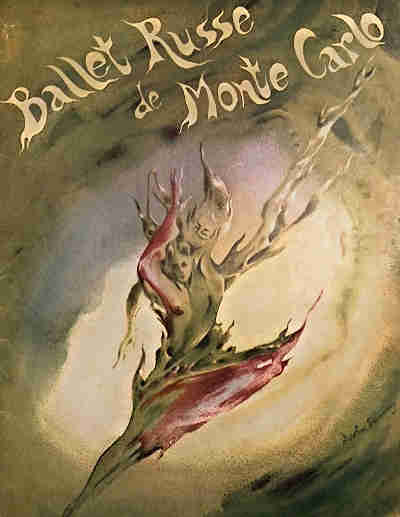

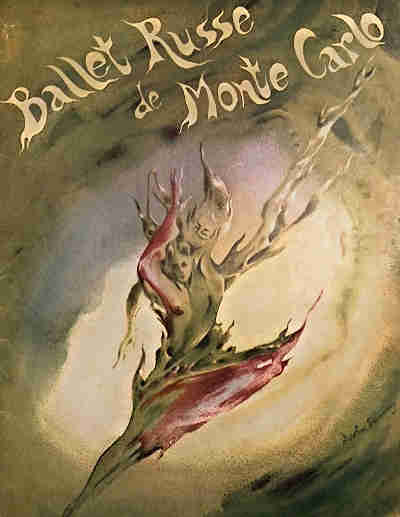

ilustraciones: DOROTHEA TANNING

Ante todo, señalo que sólo he bailado dos veces en mi vida: una, agarrao, con una interna de un psiquiátrico (visitando a mi madre en el hospital de día de la calle Ibiza -año 73 o 74-, un a modo de guateque terapéutico: mi pareja era una completa desconocida hasta aquella tarde y recuerdo la cosa como recentalmente erótica, con un algo de la expresión "arrimar la cebolleta" y con otro algo de desazón impuesto por mi corte ante la situación en sí) y la otra, si se la puede llamar baile, cuando en el festival de Benidorm del 83, tras haberse empeñado el manager Yayo en darme una raya de coca (prescripción poco afortunada para alguien de temperamento ya de por sí tendente a lo frenético), intenté llenar los largos momentos instrumentales de EL UNICO JUEGO EN LA CIUDAD moviendo el esqueleto por todo el escenario al extremo de desafiar la gravedad en plan Fred Astaire (o mejor, teleñeco jugando a Fred Astaire) cuando, al darme cuenta que el nexo entre el piso y el muro iba no en ángulo recto sino en chaflán, hice varios conatos (algunos plenamente logrados) de subirme por las paredes.

Como espectador, mis experiencias en relación con la danza (danza, sí, término que me parece más atractivo por su solemnidad ajena a lo que más me disgusta del baile, la masificación caótica, las discotecas, el breakdance, las rutas del bakalao, lo dionisíaco como algo industrialmente programado, desacralizado, desprovisto de todo misterio) se limitan a:

mi atención en adolescencia y temprana juventud por la gimnasia rítmica como única manifestación deportiva que ha concitado alguna vez mi atención,

la película de Edgar Neville sobre el duende y misterio del flamenco,

la película ¿BAILAMOS? en que Richard Gere se acerca al asunto como escape de sus rutinas apuntándose a una escuela en vez de irse a una boite a menear el esqueleto (o lo que es lo mismo, lo apolíneo, la asunción de una disciplina, entendido como liberación espontánea frente a las caóticas y tediosas imposiciones en materia de ocio -es lógico que esta historia se considere una de las más "reaccionarias" que ha interpretado el actor-),

a lo que añadir mi interés por Lucette Almanzor (pareja de Céline y su viudísima por sesenta años -auténtico record de viudedad-) que danzó y enseñó sus disciplinas hasta casi el día de su muerte, más que centenaria (en 2020, por lo tanto, en rigurosa afirmación paralela -y ajena- a la psicodelia, al STUDIO 54 y todas las fiebres disco del sábado noche, a la ¿cultura? house, el breakdance, el hip/hop, etc, etc). Y, ya que he mentado a Céline, tanto él como otro sujeto extremo muy cercano a mí (Edward Gorey) eran enfebrecidos adeptos a contemplar bailarinas en acción, LFC desde una perspectiva descaradamente voyeur y Gorey, más circunspecto, desde la butaca de un teatro en sus incursiones a NYC para espectáculos de ballet.

Y, dicho todo ello, entro en materia. La idea de esta entrada vino por una circunstancia vivida hace pocos meses cuando acompañaba a una pareja de amigos al cumpleaños de otra amiga. La fémina de la pareja me comentó con alborozo que su intención era aprovechar el evento para bailar. Algo que ella hacía desde pequeñita siempre siguiendo la línea apolínea de la disciplina libremente asumida pero digiriendo el fondo dionisíaco presente en su estilo favorito de baile, el flamenco. Por unos quebrantos físicos (quebrantos literales, o sea, de osamenta), su capacidad para el baile había quedado notablemente mermada y eso la había oscurecido en parte su ocio y su ánimo. Esa tarde quería tomarse un poco la revancha de tales limitaciones. Por usar una expresión tarantiniana, quería volverse a sentir UNCHAINED.

Ella siempre me ha parecido vitalista, luminosa, especialmente decidida, pero en esa ocasión la encontré más INTENSA de lo habitual, como compensando (o tratando de compensar) algún percance cotidiano (¿alguna sobredosis de corrección política en su trabajo?: ella llevaba muy mal lo de la corrección política, tan mal como para sobredimensionarlo, como para haber perdido la esperanza de que "aquello" podía ser más transitorio que irreversible -de ahí que su paisaje personal, mayormente incorrecto, lo considerase sagrado, a defender con uñas y dientes: su familia, sus actividades creativas ajenas al encargo, su ocio como búsqueda y aprendizaje, antítesis del ocio como vacío mental programado que dictaba el establishment-). Cuando la mayoría del personal en la fiesta se lanzó a bailar, mayormente "meneando el esqueleto" (me acordé del himno pegamoide BAILANDO, tan distante del impulso lúdico con que Richard Gere se inscribe en la escuela de danza), ella se zambulló con un frenesí que encontré en parte "eliminador de toxinas" (lo que me remachó esa sensación de compensar chungueces y de afirmar esos precisos momentos de gozo). Pero atendiendo fijamente a sus movimientos, había una sutil diferencia en ellos, Dionisos no se libraba en ningún momento de Apolo (un Apolo discreto, con un punto zumbonamente jüngeriano, dejando la rienda muy suelta pero nunca dejando de mantenerla en sus manos): había a la vez aprendizaje (algo ya casi innato en ella, dado su largo tiempo de relación con la danza) y docencia (que ese mismo aprendizaje exudaba espontáneamente para cualquiera que prestase atención -cosa que alguna de las personas que bailaban alrededor hizo, entablando un diálogo eurítmico, apolíneo y dionisiaco a la vez, aunando ese adjetivo la prosopopeya orsiana evocando arcanas imágenes helénicas con la estridencia tecnopop de la recental Annie Lennox). Cuando abandonó the dancing pool (tan bañada en sudor como si hubiese salido de una piscina real chorreando agua clorada) con una sonrisa extática, alguien sacó a colación irónicamente aquella peli con Jane Fonda y Michael Sarrazin sobre los concursos de baile de los años 30 donde las parejas lo hacían hasta la muerte. Pero ella no murió: había soltado toxinas y venenos de los que el poluto entorno sociocultural estaba tan bien surtido y se la veía más viva que nunca. Creo que, de pronto, comprendí el misterio que había cautivado a Céline con diversos nombres y rostros y figuras en movimiento hasta desembocar en la que sería su compañera definitiva incluso después de su mutis, la viudísima Lucette Almanzor (tan apolínea como flamenca -así lo indica su apellido-).