ESPLENDOR GEOMÉTRICO:

por

Dildo Santana

“El rock es una señal sonora y

electrónica que induce a la violencia”.

Jorge Martínez

Cuando,

hace mucho, mucho tiempo (circa 1992)

compré la primera cassette de Esplendor Geométrico,

no podía imaginarme que se iban a convertir en una banda de rock’n’roll.

Aquella cassette se titulaba “EG-

Mi

cinta magnética, que a juzgar por su sonido debía ser una copia de millonésima

generación, me la vendió el Capitán Lágrima aka Pedro

Otero Ex-Furalita a la salida de un concierto de la

sala Revólver. Con su sempiterno aspecto de dealer after-punk

(guardapolvos de cuero negro, enormes gafas de sol y maletín metalizado en

mano) P. Otero me pasó el artefacto sonoro con cierto disimulo, como si fuera

una droga dura. ¡Y que me gaseen si no lo era! No voy a describir lo que había

en el interior de aquella cassette, porque en la actualidad

piezas como Muerte a escala industrial, Paedophile Information Exchange,

Destrozaron sus ovarios, Amor en Mauthaussen o Neuridina se

pueden localizar fácilmente en internet, tanto para descarga directa como para

escucha online; alguna de ellas, está

hasta en YouTube. Eso, sin contar la edición de lujo

en vinilo, con extras mil, que sacó en 2013 el actual sello del dúo, Geometrik Records.

Por

el contrario, la cinta de Otero brillaba por su austeridad: las canciones

“peladas” de “EG-

“¿Qué es el rock’n’roll?

Ruido”.

Jack Arnold

Pero

no divaguemos. Decía que hace mucho, mucho tiempo (circa 1992), cuando compré la primera cassette

de Esplendor Geométrico, no podía imaginarme que se iban a convertir en una

banda de rock’n’roll. Por aquel entonces, era poco

habitual que Arturo Lanz, residente en Pekín, se

dejara caer por las Españas para actuar. Sobre todo porque él no vive de la

música: siempre tuvo su trabajo, primero como teniente del ejército y ahora

como agregado militar en la embajada española en China y propietario de dos

restaurantes pequineses. Tiene que aprovechar, pues, sus vacaciones para coger

el avión y venir a tocar. Por eso, fue un alivio para Lanz

cuando, en los años 90, el músico italiano Saverio

Evangelista (componente del dúo electrónico de vanguardia Most

Significant Beat y residente en Roma) se incorporó al

proyecto EG sustituyendo a Gabriel Riaza, que, según

rezaba la leyenda, se había convertido al Islam y ya no estaba para más ruidos

que los de la mezquita en la llamada a la oración. El caso es que Evangelista, siendo un miembro quizás menos enigmático y

carismático que Riaza (con sus gafas de culo de

botella, su cara de búho y su trabajo paralelo como funcionario de prisiones)

ha beneficiado técnicamente el acabado sonoro de los discos de Esplendor y

esto, a la larga, ha transformado de forma radical los conciertos de la banda.

Y

utilizo la palabra “banda” deliberadamente, con todas sus connotaciones rockeras. Porque, con el tiempo, y aunque lo suyo suela

catalogarse con etiquetas como “noise”, “power electronics” o, sobre todo,

“música industrial”, Esplendor Geométrico se han convertido en una banda de rock’n’roll de dos personas, como Suicide, Whitehouse o Ministry. Al fin y

al cabo, el rock ya hace tiempo que ha dejado de ser aquella mezcla de géneros

folclóricos estadounidenses (doo wop,

hillbilly, blues y demás) para avanzar en muchas

direcciones. Por poner un ejemplo conocido, recordemos que un rockero “de libro” como Lou Reed, grabó en 1975 un disco de

ruido industrial llamado “Metal Machine Music”.

Esplendor, por el contrario, han involucionado, desarrollando una esencia aún

más primitiva (y, a la vez, mucho más futurista) que la del rock’n’roll

original. Infectado por el ruido generado en las fábricas de la revolución

industrial y por el peso apocalíptico de los tiempos que corren, EG facturan la

banda sonora que más conecta con el siglo que vivimos peligrosamente. Después

de más de 20 años, el sonido de Esplendor Geométrico es, cierto, más rítmico,

pero sigue siendo teniendo una fuerte carga cacofónica y ultraviolenta.

El rock que nos merecemos.

Por

otro lado, la asimilación del sonido Esplendor por parte de nuevas generaciones

de músicos de todo el mundo (desde los asturianos Fasenuova

a los finlandeses Pan Sonic) y la evolución de las

especies rockeras (¿o acaso no es el inefable Marilyn Manson, la penúltima

superestrella de rock, tan deudora del industrial

noise como del heavy metal?) han propiciado que Esplendor Geométrico tenga más

seguidores que nunca. Sigue siendo un grupo de minorías, sí, pero cada vez más

amplias. Si en su libro “La buena música” (1984), Adolfo Marín los describió

como “un diamante en bruto, una condensación de energía metálica que consigue

desmoralizar al pulcro aficionado dispuesto a que todo le guste”, en 2014 EG

sigue siendo un diamante, pero bastante más pulido y más digerible por unos

estómagos que se han ido habituando a los sonidos crudos.

Y

la mejor prueba son sus visitas madrileñas. Lanz y

compañía nunca fueron profetas en su tierra, y en sus conciertos había cuatro

gatos, si bien se decía que los live acts en Utrecht, Tokio o Roma eran más concurridos.

Arturo Lanz utilizaba el mismo proceso de composición

que ahora: vomitaba las piezas en su casa, en estado de trance, las grababa, se

las pasaba a Andrés Noarbe para que las titulara y

publicara y, finalmente, las olvidaba. Pero eso era el motor de la máquina, y

el directo era una especie de residuo del proceso de producción. Ahora, los

discos se espacian más y, aunque siguen siendo muy buenos, parecen nuevas

excusas para emprender pequeñas e intermitentes giras mundiales. Esplendor

Geométrico son una máquina de directo bien engrasada: Saverio

a los cacharros y Arturo Lanz convertido en un

salvaje frontman

que no tiene nada que envidiar a Iggy Pop, Alan Vega

o William Bennett; es más, en ocasiones los funde y supera a los tres. Y lo

mejor de todo es que Lanz no cultiva una estética rockera o industrial, ni muchísimo menos: sale a la

palestra con su polo Lacoste y su aspecto de cuñao... y

siempre es sorprendente ver cómo sufre el violento arrebato que lo transmuta en

bestia parda del escenario.

“I want to

know / How may of you people

out there / Want to rock and roll”

Whitehouse

Todo

esto lo digo a propósito del último concierto de EG al que he asistido,

celebrado en Madrid el viernes 3 de octubre de 2014. Aunque siempre que tocan,

si estoy en la ciudad, acudo a verlos religiosamente, no albergaba esta vez

muchas expectativas porque su última actuación, que tuvo lugar casi un año

antes (el domingo 20 de octubre de 2013) en un salón de actos de la Casa

Encendida, me pareció un poco fría en comparación con anteriores directos,

sobre todo porque el recinto donde se celebró, con su académica palestra y sus

impecables butacas, no resultó ser el más adecuado para un evento de estas

características. Arturo y Saverio se adaptaron a las

circunstancias, ofreciendo un show más comedido y, en buena parte, apoyado en

proyecciones de imágenes que siempre tiran a Oriente: vocingleros discursos de

árabes, bailes rituales sufís o primerísimos planos de adolescentes niponas.

Sin embargo, insisto, un patio de butacas no es el mejor lugar para escuchar

unos sonidos tremendamente rítmicos, muchas veces cercanos al techno hardcore, que te empujan

al baile y al desenfreno. Huelga decir que, en aquella ocasión, al final

acabamos todos en pie de guerra, subiendo incluso al escenario a bailar, y Arturo,

tras pasar un buen rato merodeando nervioso cual león enjaulado, acabó dando

carreras alrededor del patio de butacas. Pero la sangre no llegó al río.

Mucho

más adecuado era el recinto de 2014: la sala Boite

(calle Tetuán, 27) en su sesión Live. Oscura, con buen equipo de sonido y un

escenario a pie de público, era un marco ideal para disfrutar de una actuación

más salvaje donde Arturo se pudiera explayar a gusto. Pero nadie se esperaba

que alcanzara los límites que alcanzó. Como si se tratara de un concierto de

rock o un fiestón bakala, llevé drogas: un gramo de speed, una petaca

con whisky y un huevo de costo marroquí. También tenía algo de éxtasis, si bien

no llegué a utilizarlo, porque altera demasiado la percepción y, como ya he

dicho, Esplendor Geométrico son una droga dura en sí mismos.

Antes

de entrar, me fumé un par de porros bien cargados y, una vez dentro, para hacer

tiempo, empecé a darle tientos a la petaca y a meterme puntas de polvos mágicos

con una llave. Entre pitos y flautas, empezaron los teloneros: Reserva

Espiritual de Occidente, a quien tenía

bastantes ganas de ver, porque su obra enlatada había conseguido seducirme y,

además, no son muchos los grupos que le cantan nanas al asesino Chikatilo o que abren una canción con un alarido de Mishima, arengando a su Sociedad del Escudo. En directo, no

decepcionaron, gracias a su sonido impecable y a una atractiva cantante,

llamada Svali, a medio camino entre Eva Braun y una

actriz expresionista alemana, pero dotada de una delantera que ni su holgada

camisa blanca conseguía disimular. Así yo, en segunda fila, justo frente a

ella, no podía evitar desviar la mirada de la citada parte de su anatomía...

hasta que la música me absorbió por completo. Su folk gótico, envolvente,

místico e industrial (un poco en la línea de Death in

June o Blood Axis) potenciado por el efecto del

cannabis, logró sumirme en pequeños clímax auditivos; lo suyo es más fetichismo

y performance que otra cosa, pero

tienen poéticas letras e interesantes soluciones sonoras de corte marcial:

tambores de procesión ferrolana, coros de mártires en éxtasis y hasta trompetas

crepusculares. Lástima que, debido a lo que pasó en su último concierto

(cancelado por amenazas de grupos antifascistas), no se atrevieran a tocar la

parte cantada de Primavera, el himno

de la División Azul que reinventan con tino en su álbum “La noche blanca”,

aunque sí hicieron la segunda parte, una espectral sinfonía de tambores,

lamentos y ruido que evoca al campo de batalla. REO alternaron tormentosas

descargas de teclado/guitarra/tambores/órgano con hermosas calmas chichas, pero

fue un mal aperitivo para lo que vendría después. Tanto yo como el resto del

público nos pasamos toda la actuación inmóviles, silenciosos

y concentrados, como si estuviéramos en una especie de misa pagana. La

cosa nos dejó con la guardia baja, y cuando llegó la hora de la verdad y

Esplendor Geométrico subieron a la palestra, nuestros sentidos estaban

anestesiados. Por poco tiempo.

Sin

tregua, sin dar apenas un respiro al respetable para que fuera a hacer un pis,

Arturo Lanz y Saverio

Evangelista tomaron el escenario (o, mejor dicho, la sala) para sembrar el

ruido y el caos, desencadenando una celebración primigenia que enlazaba la Edad

de Bronce con el cyberpunk más extremo, sobre una

apabullante base rítmica que parecía de otro planeta.

En

primera fila, donde yo estaba, había un grupo de fans completamente

enloquecidos, sin duda drogados con mefedrona, ketamina o alguna otra sustancia de diseño, que comenzaron

a interactuar física y verbalmente con Arturo Lanz,

que pronto se quitó su polo Lacoste y se volvió

completamente loco. Antes del prohibicionismo nicotínico, Arturo no dejaba de

fumar en los fragmentos instrumentales, ahora que las leyes le impiden castigar

el pulmón en el escenario, parece que su poderosa energía se ha multiplicado.

Lo que hace Arturo Lanz está en las antípodas del

ejercicio intelectual: es pura víscera. Él mismo ha confesado más de una vez

que en esos momentos se sume en una especie de meditación-no-trascendental que

sale directamente de sus tripas y que ese estado, que alcanza mientras grita y

hace ruido, es la razón de ser de lo que hace. El cerebro (o, al menos, su

lóbulo frontal) poco tiene que ver con esto. Pieza a pieza, descarga a

descarga, la actuación se convirtió en una locura colectiva, en una entrópica

bacanal que absorbe, deglute y trasciende el show rockero

y la rave industrial, conectando con

las raíces de ancestrales ritos perdidos en la noche de los tiempos.

Un

alucinado fan de la primera fila araña el torso sudoroso de Arturo. Varias

chicas le tiran de las manos y agarran sus piernas. La multitud lo abraza, lo

tira al suelo, le baja el pantalón, lo lleva en volandas por todo el local. El

artista cae al suelo. Se levanta. Nada y bucea entre los cuerpos del público.

Lo tocamos, lo elevamos y lo hundimos. Nos sumergimos y flotamos con él.

Trascendiendo egos, llegó un momento, bien entrado el concierto, en el que la

atronadora música, Arturo Lanz y el público éramos

todos uno: una masa de carne vibrante que saltaba, se pegaba y perpetraba

violentos pogos a ritmo de las piezas de Esplendor,

que se sucedían unas a otras con prisa y sin pausa. La pantalla, ese elemento

imprescindible en otros conciertos electrónicos en los que músicos más tímidos

y afectados permanecen inmóviles tras sus computadoras, pierde aquí importancia

frente al show en carne viva. Aunque hay maquinitas de por medio, esto es ruido

orgánico, que te salpica de sangre y te infecta con el ébola

del ritmo para que bailes como un San Vito postnuclear. Y por encima del ruido,

los alaridos de Arturo, que, para notar las vibraciones de sus gritos, se traga

el micrófono en su boca como si fuera un dildo: unido a un cable, el

apéndice eléctrico se funde con su cuerpo, dando lugar al milagro de la nueva

carne. Y, como un eco, resuenan también los gritos de su enajenado público: “¡Ven a jugaaaaaaaar!

¡Te voy a enseñaaaaaaaar!”. Y el juego se torna

cada vez más peligroso: el público arroja objetos al escenario, vacía sus vasos

de tubo sobre el cuerpo de Arturo y alguno de los chorros llega a la maquinaria

que maneja Saverio. Los pogos

se suceden, cada vez más violentos, a ritmo de la música. Hay caídas,

resbalones, agarrones, empujones, pisotones y puñetazos. Incluso conatos de

pelea. Fluidos corporales lubrican la pista de baile. En la zona de guerra

estaba también el ex Mode Mario Gil, que no se pierde

un concierto de EG, y pude ver cómo sus gafas volaban por los aires, mientras

él a duras penas se sostenía en pie. Yo, por mi parte, que también soy gafoso (que no gafe) opté por fijar bien las mías para no

correr la misma suerte, si bien estuve a punto de perder mi teléfono móvil

cuando me empeñé en vano en registrar un video de lo que estaba ocurriendo.

Este es un concierto que hay que vivir al cien por cien. Como ciertos estados

alterados de conciencia, la experiencia EG duró alrededor de hora y media, pero

parecieron escasos minutos. O siglos. El tiempo se expandía y comprimía

continuamente. Y todos nosotros no éramos más que peleles dominados por los hilos

del rhythm&noise

que Saverio escupía desde su altar electrónico con

una flema que contrastaba con el desparrame de Arturo. Al fin y al cabo,

alguien tiene que hacer el trabajo limpio.

“No tenemos fe: al otro lado de esta

vida sólo espera el rock’n’roll”.

Leopoldo María Panero

Lamentablemente,

la fiesta se aguó cuando llegaron las doce y media de la noche por imperativo

de la sala, que ya nos había advertido que el concierto acabaría temprano,

aunque lo suyo es que hubiera durado toda la noche, con bises mil y pinchada after party. Pero

no hubo tu tía: a las doce y media, con británica puntualidad, no es que la

maquinita de Saverio se convirtiera en calabaza, pero

el ruido paró en seco y dio paso a un gris soniquete indie

que nos indicaba que este era el fin, pese a que Arturo siguiera a tope,

negándose a abandonar el escenario, mirándonos con ojos saltones, gritándonos,

tirándose de los pezones. Los espectadores, por nuestra parte, también

seguíamos en estado de shock, aún ciegos, chillando y saltando y pidiendo más.

Pero la fiesta, el rito, la bacanal o lo que fuera que había pasado en la

última hora y media, se había acabado. Un par de minutos de indie

valieron para conseguir el objetivo del DJ residente de la sala: convertirnos,

ahora sí, en calabazas. Así, recuperamos nuestro sentido del ridículo, perdimos

nuestra capacidad de aventura, y fuimos desfilando mansamente hacia la salida,

no sin antes abrazar por última vez al maestro de ceremonias, hacernos una foto

con él, comprar una camiseta (en mi caso, por pura necesidad: mi camisa estaba

empapada en sudor y alcohol y tenía otro evento después) o un disco -no vi cassettes-: tras la barbarie, llegaba la civilización, esto

es, la sensatez, el orden, el capitalismo y su ordenado intercambio de vil

metal por objetos de consumo. O la utilización de nuestros juguetes para

intentar, de alguna manera, estirar en el tiempo lo que ya había terminado.

Algo de todo punto imposible. Es la gran miseria de la música, del espectáculo

y de la vida, que se esfuma lentamente, cual bocanada de humo de cannabis. Pero

sus efectos siguen en mi interior muchas horas después, cuando con un poco de

resaca me he sentado ante mi anciano portátil (plateado, como el de EG) para

escribir esto, en otro inútil intento por perpetuar una sensación que se va

desvaneciendo por momentos. Ni siquiera escuchar su música enlatada logra

avivar la memoria. Mola, pero es metadona y lo otro es otra cosa. Es lo real,

lo vivo, lo salvaje, lo que es imposible de atrapar, lo que ya apenas se ve

encima de un escenario, ni debajo, ni en ningún lugar de este mundo muerto. Eso

que algunos llamamos rock’n’roll.

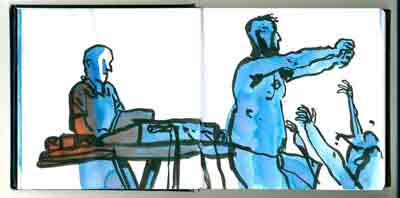

ilustraciones: ENRIQUE FLORES