INTROITUS AFORISTICUS

Dadá decreta la muerte de

las energías creadoras tomando como pretexto la consumación de una catástrofe. Dalí

resucita esas energías y con ellas tiñe lienzos con que torear futuras

catástrofes. El acabará llamando a esto «fenixología». Supongo que la cosa

guarda relación con algo que nos sucede tanto a Dalí como a este vuestro

webmeister: compartimos el sino de que, cuando el entorno madura en amenazas y

catástrofes, nuestra fortuna individual también madura y aflora.

Lo que Dalí supone frente a Dadá lo supone, en la música pop/rock española reciente, Charlie Mysterio frente a Poch. Y no es casual que Charlie se sienta en profunda empatía con Dalí, como se podrá comprobar unas líneas más abajo.

Dadá liquidó por derribo

(«derribo», expresión tan grata a Poch y sus seguidores) la presunción

kaiseriana entre los escombros de la guerra. La presunción aznariana es hoy

liquidada por ZP, nuestro gobernante más dadá, surgido

de los escombros del 11M. ¿Para cuándo nuestro gobernante más Dalí?

(pregunta retórica: podemos esperar sentados)

Sólo ha existido un líder político

en los tiempos modernos que guarde trazas dalinianas, incluida la presencia a

su lado de una mujer fuerte: Mao Tse Tung. Dalí lo admitió por partida

cuádruple: 1º) haciendo suyas las consideraciones de Curzio Malaparte sobre

Hitler, el antidaliniano que amaba a Dalí (Malaparte acabaría sus días

reconociendo en el maoísmo la consumación de sus intuiciones políticas); 2º)

ilustrando los poemas de Mao en 1967; 3º) presentando en pleno mayo del 68 su

opúsculo «MA REVOLUTION CULTURELLE» (y desvelando así la verdadera raíz del

inconformismo juvenil de los 60/70 –cuya última vuelta de tuerca fue la

fascinación de Foucault, megapope definitivo del 68 francés, por el maoísmo

hipercondensado de Pol Pot-); y 4º) diseñando el fotomontaje de Mao y Marilyn

Monroe, única manifestación plástica que se hace eco de la política nixoniana

de acercamiento a China (fue la portada del maxisingle de LA MODE lanzado a

finales del 83 –en el reverso iba una foto de infancia del Dalí nipón, Yukio

Mishima-).

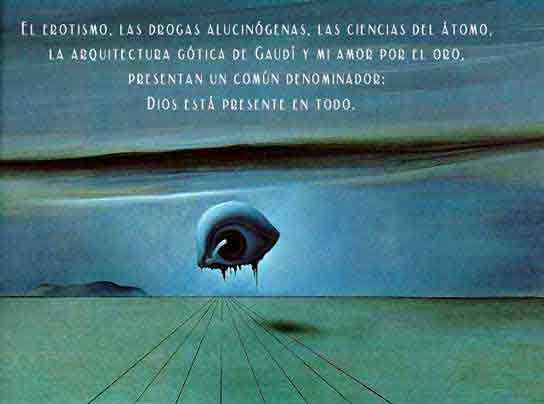

Toda mi vida ha estado

marcada de manera un tanto oblicua por Salvador Dalí (no lo sentía como un

modelo ni como un horizonte –como puedo sentir a Jünger, a Kurtz o a Lecter-;

su superioridad frente a mí no era sino la superioridad relativa de un reflejo triunfador

de mí mismo, un destino que tal vez, en circunstancias más felices, hubiese

podido disfrutar –yo no he aprendido de Dalí, más allá de cuestiones meramente

técnicas, porque Dalí, en Lo Trascendente, repetía intuiciones que yo ya había

tenido por mi cuenta, sólo que en el contexto nietzscheano del solitario

aullador-). En cuestiones de sexualidad hablamos no pocos idiomas comunes (el

placer de la mirada, el autoerotismo, la ambivalencia, momentos escatológicos y

canibalísticos –esa espléndida utopía de la torre de reciclaje alimenticio, que

pone en evidencia, con su apícola inocencia, el obsceno fariseísmo de las ONGs,

su antípoda-, o el convencimiento de que el punto G –la estación de Perpiñán de

lo erógeno- se halla sito más hacia el sieso que hacia el vórtice, sin olvidar

la necesidad de unir mística a la sexualidad para que el goce sea mayor –ígneo

y piadoso trance cledalista frente a la rutina lumpenputanesca que hoy se nos

impone: mi canción «UNIDAD DE DESTINO» y mi parafilia por Simone Weil tienen

que ver con esto-). Plásticamente siempre he girado en torno a fetiches y

convergencias dalinianas (fotorrealismo –uno de los acontecimientos mayúsculos

de los 80 para mi apetito visual fue el descubrimiento del realismo fotográfico

USA a través de cierto libro de Peter Sager y cierta exposición en La Caixa,

cuyo impacto condicionó incluso mi narrativa de entonces, como puede

comprobarse, sobre todo, en mi radionovela «RELATO SECRETO» o en textos para el

periódico «ABC»-, modernismo –de Gaudí a Gotham-, prerrafaelismo –pintura

puramente cledalista, en olor de santidad pelirroja-, simbolismo –de Odilon

Redon a Edward Gorey-, novecentismo y pintura filosófica –la plástica de los

pesimistas heroicos-, surrealismo magrittiano –junto con Dalí mi otro pintor

más interesante, al que veo como un sugerente cruce entre Cirlot y Foucault,

con las trazas de su quasi homónimo y paisano el comisario Maigret-, renacentismo

-otro de mis ángeles custodios de siempre, Leonardo, antecedente conceptual de

Dalí en cuanto sujeto multidisciplinar y lleno de ambigüedades-, bizarreries

medievales -El Bosco, Arcimboldo-, cubismo figurativo –Tamara de Lempicka,

cuyos cuadros acabarían convirtiéndose en personajes de la única novela

daliniana, «HIDDEN FACES»-). Y comparto con Dalí el interés por la psicología

no como método de curación (esto es, de reinserción en la mediocridad

establecida –ordinary people: ultracuerpos surgidos de vainas en forma de

diván-) sino como herramienta para reafirmar y mejor entender la propia

condición anómala (Dalí exprimió a Freud hasta la última gota y, tras la

performance kistch de los fotogramas para el film «SPELLBOUND», dedicó su

atención –como Leonardo en su recta final- a la naturaleza desbocada,

impersonal, demiúrgica, desvelada por los quanta neoalquímicos y la asunción

atómica, pura, apocalípticamente libre de molestas interrupciones humanas; yo

he seguido una vía parecida desde aquel atracón adolescente de obras de Freud

hasta mi visión, en el nuevo milenio, de Lecter –consumidor de consumidores-

como uno de los rostros de Dios –a partir de la lectura de «HANNIBAL»-, pasando

entre medias por mi interés compulsivo por el autismo a comienzos de los 80 y

mis lecturas de Foucault y Deleuze/Guattari a fines del pasado siglo). Otra

característica que me une a Dalí es el irrefrenable impulso de ambos por

interesarnos en todo aquello que el consenso social califica de «intolerable»

y «monstruoso».

Ayn Rand y Dalí. Sólo ellos me han mostrado el capitalismo grato, antihumanista,

empeñado en la selección y la calidad que cada existencia halla sólo por sí

misma (sin atajos plebeyos que, al cabo, siempre resultan timos de la estampita

–y patrimonio exclusivo del lumpen: es decir, de lo más alejado de la selección

y la calidad-), obra bien hecha de la democracia como fluida circulación de las

élites (tan fluida como la miel humana que Dalí nos propone en su utópica torre

gastrointestinal), y ajeno a los chantajes (esa buena conciencia como

patrimonio a exhibir, esa bondad por decreto que nos depara el Gran Hermano

Emasculador, ese sistema con rostro humano que busca la lobotomía de los

contrarios mejor que su exterminio –cuando la paz de los cementerios siempre

estará más libre de culpa que la de los pabellones de reposo-), uniendo (contra

el centro corrupto y mendaz, sumidero de todas las ineptitudes y escapismos

–mentiras piadosas, políticamente correctas, rezumando insalubres miasmas de buen

rollito-) extremos templados en el acero de la integridad (la sinceridad

apasionada del discurso randiano tiene el mismo significado, desde su

superconsciente objetivismo romántico, que el automatismo implacable de las

visiones dalinianas desde el subconsciente paranoico crítico: la incapacidad

para traicionar los propios impulsos, la tesonera defensa del honor –es decir,

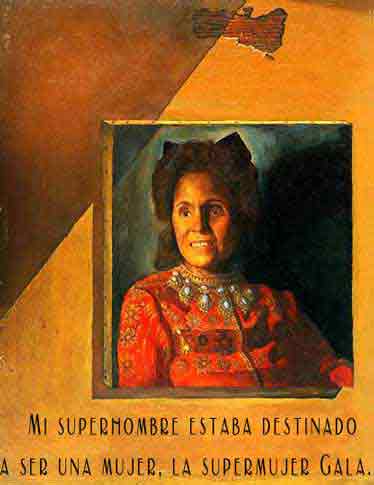

de la identidad-), contradicciones complementarias (la mujer dura que consuma

su narrativa filosófica a partir de los efluvios proporcionados por sus blandos

amantes masculinos, el hombre blando que consuma su narrativa plástica a partir

del blindaje que le proporciona su Gradiva judeorusa, judeorusa y ávida de

dólares lo mismo que Ayn Rand -y así el círculo se cierra como la banda de

Moebius que es el signo del dólar elevado a la enésima dimensión: nada de

papel, metal precioso y, cuanto más pesado, mejor-; el yan de la voluntad

constructivista randiana –no por casualidad sus manifestaciones

artísticas más valoradas fueron la arquitectura y el cine, manifestaciones

ambas que Dalí también llegó a considerar superiores a la pintura, como puede

comprobarse por sus fijaciones últimas con la estereoscopia y la holografía, o

sus obsesivas copias de Miguel Angel tras la muerte de Gala- se entrelaza con

el yin del creacionismo daliniano –su facilidad de idiot savant

sublimada por su perversidad polimorfa y su insaciable apetito de curiosidades

trascendentes-).

Ayn Rand y Dalí, glosadores

de la técnica, de las artes aplicadas, de la voluntad de conquista (de lo

natural, de lo irracional), paradigmas del individualismo colonizador de nuevos

territorios en este y en otros mundos. Ateos integrales (esto es, devotos de la

bomba atómica y de su cólera veterotestamentaria –no por casualidad Israel es

hoy el mayor arsenal planetario de armamento nuclear- que pulverizó en

trillones de partículas la imbécil seguridad utópica de la inercia ilustrada

para volver la ciencia a su matrix original –esto es, sacra, plena de misterios

con los que convivir desde una perspectiva grave y heroica-). Yo entiendo ese

furor cosmotrónico y corpuscular si lo asocio con la enorme sensación de

bienestar que siempre me traen los fotogramas de Charlton Heston patrullando, tras

el holocausto nuclear, la metrópolis desierta para acabar en su casa dialogando

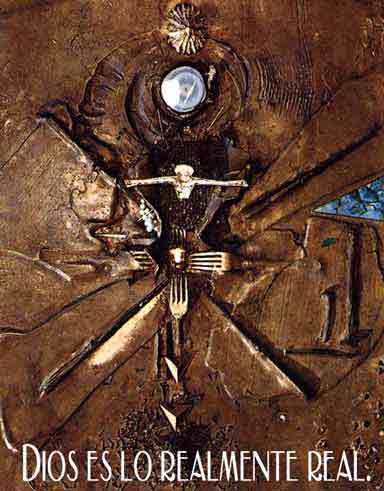

con un busto romano. Sólo desde el más riguroso ultramaterialismo se puede

hallar verdadera, sociopáticamente, a Dios: no como licencia retórica, como

fórmula algebraica, como arrebato histérico o como promiscuidad filantrópica

(la Humanidad como cuarto oscuro que adornaba las erecciones del inmundo

Walt Whitman) sino como Suprema Concreción, como algo más material que la

materia (tal como el propio Dalí confió a Louis Pauwels en «LAS PASIONES SEGUN

DALI»). La self-made woman Ayn Rand

construye a Dios desde su voluntad en la carne bigger than life de sus

héroes (ateísmo = egoteísmo). El idiot savant Dalí crea a Dios desde su

delirio hiperlúcido sistematizando su propia busca de la síntesis entre

perfección técnica y aristocracia espiritual (ateísmo = busca de la piedra

filosofal).

Ahora, a través de la

revelación suprema que ha supuesto para mi la exposición «DALI Y LOS MEDIA»

(saboreada aún mejor en la segunda visita y no digamos ya con la lectura del

catálogo, donde pude comprobar con gozo, entre otras cosas, la enorme filigrana

de relaciones entre los símbolos y objetos surrealistas del mago de Cadaqués y

la saga lecteriana –el taxi lluvioso, la polilla de la muerte, la danza

narcisista de Jame Gumm ocultando su sexo entre las piernas, el cuadro de

William Blake devenido oblea conjuratoria para la angustia de Francis

Dollarhyde...-, amén de la relectura de textos como la «VIDA SECRETA» o el

«DIARIO DE UN GENIO» más el descubrimiento de otros capitales como las ya

mentadas «HIDDEN FACES» (tan llena de evocaciones a mi narrativa de los 90 - «LA CANCION DEL AMOR»,

algunos cuentos aparecidos en «EL CORAZON DEL BOSQUE» o en esta web, dentro de la

subsección gothámica-) o «LAS PASIONES SEGÚN DALI», el Divino gana a mis ojos (por

supuesto, gracias a la energía que le da Gala Gradiva –porque antes y después

de Gala no hay consumación daliniana, sólo prólogo y epílogo a la opera omnia

del realismo capitalista, imperialista, ultrarracionalista, réplica sintética,

por estar todos en uno, del realismo socialista staliniano, donde la plástica

falló en genialidad en provecho de la tarea tríplice del padrecito

demiurgo/siderurgo de pueblos en su titánica fragua, del superobrero

animoso e incansable, del genetista deslumbrado por la hiperrealidad de un

entorno en permanente desarrollo-).

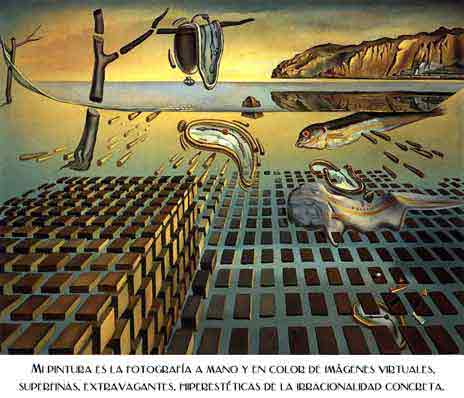

Dalí y Photoshop. Dalí

pintaba a mano lo que Photoshop nos permite desarrollar a golpe de ratón y teclas.

Pero es la misma lujuria para quienes nos sumergimos en la vorágine gelatinosa

de colores y volúmenes, de transparencias y concreciones de lo abstracto. Y la

irritación que produce en algunos el diseño de LINEA DE SOMBRA (páginas, por

ejemplo, como ésta –que a

su innegable encanto ingenuo y emocionalidad plástica añade el valor impagable

de provocar amagos de apoplejía entre las gentes que no me soportan-) es la

misma irritación que sienten ante los cuadros de Dalí.

Dalí y los programas de

tratamiento de texto. Desde que tengo uso de ordenador, al haberme liberado de

la tiranía de la máquina de escribir y del bolígrafo (con ese montón de papeles

que repetir si uno deseaba variar una palabra, una frase), trabajo mis escritos

como Dalí sus cuadros, pulo una y otra vez, borro, añado, redistribuyo

oraciones en una mezcla totalizadora de escritura y diseño, vigilo

redundancias, proyecto mi mente en la pantalla con una instantaneidad como

nunca había podido antes, mimo las construcciones con el vértigo del

temperamento visceralmente metódico, puntillista y puntilloso. Y colecciono

fuentes, cientos de fuentes, cuanto más anacrónicas mejor.

Cuando leo a Dalí en sus

escritos autobiográficos me siento estimulado, como en una Disneylandia

metafísica. Lo mismo que cuando leo a Ayn Rand. O cuando sigo las peripecias de

Lecter. El mundo occidental, para mí, sólo tiene sentido ser vivido, desde una

sensibilidad superior a la media y en una perspectiva relacionada con la

plenitud, como lo muestran estos tres ejemplos. Porque sólo concibo la plenitud

de la energía y de la selección.

ASÍ ME HICE DALINIANO

por Dildo de Congost

“¿Pero a quién quiere que le rece, so reaccionario

ateo? Le rezo a Yo, a Yo y a Yo: que no sólo es el tema de mi octavo

largometraje, ¡sino Dios!” (Fernando Arrabal)

Fue

en la habitación donde, de niño y adolescente, servidor dormía cuando

pernoctaba en casa de su abuelita paterna, doña Concepción Santana, señorona

burguesa de permanente impecable y perfecta pedicura. En aquel cuarto había

vivido, durante 17 primaveras, el menor de los cuatro hermanos de mi padre, que

nació invertido porque, tras un póquer de varones, su madre esperaba una niña

con tanto empeño que hizo mutar a su propio feto, dando a luz a un bebé

mondrigón. No era un cuarto grande, y esto lo convertía en un lugar

especialmente acogedor para mi, que era un ser pequeño. Esto y el hecho de que,

naturalmente, yo estaba en Babia y ni se me pasaba por la cabeza que mi tío

fuera de la acera de enfrente. Más bien lo veía como una suerte de dandy

bohemio y excéntrico, cosa que le daba todavía más encanto a sus antiguos

aposentos. No sabía aún que, entre aquellas cuatro paredes, rellenas con

estanterías, libros, cuadros, sillas, una mesa y un par de camas, mi tío había

rumiado su desviación sexual. No sospechaba que, en la cama donde dormía mi aún

virginal cuerpecillo, el hermano de mi padre se hacía pajones castellanos

pensando en actores de moda mientras su novia postiza soñaba con sus besos. No

imaginaba que de aquel armario había sacado sus trapos para hacer las maletas

y, borracho de almodovarismo, escaparse a Madrid para ser actor, travesti y,

finalmente, maquillador. Pues, como era tonto y pequeñito y no sabía tocar el

pito, allí, en aquel cuarto lleno de magia que era para mi la antítesis del

cuarto de servicio (donde había un abominable óleo de unas viejas jugando a las

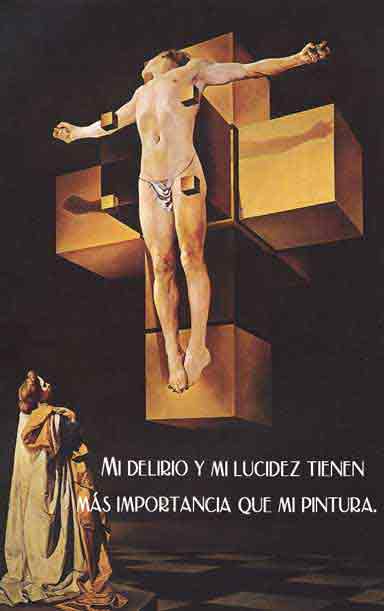

cartas) tuve mi primer encuentro inconsciente con Salvador Dalí, a través de

uno de sus mejores cuadros: el “Corpus Hypercubicus” (1954), una crucifixión

que, sin duda, hizo más por mi espíritu que toda una década de colegio opusino.

Ignorando la esencia rosa que había impregnado aquella estancia, haciendo ojos ciegos

al retrato a lápiz de mi tío y a otros marcos que adornaban las paredes, para

mí sólo existía aquel cuadro que colgaba majestuosamente sobre la cabecera de

las camas gemelas. En él, un Cristo de musculosa, casi cimmérica, anatomía

levitaba en el espacio sideral, inexplicablemente sujeto a la nada por las

fuerzas magnéticas de cuatro cubos de madera que flotaban simétricos frente a

él, formando un cuadrado perfecto. A sus pies, una Gala vestida con sayos

murillescos admiraba la belleza del Cristo mazacote. Una viril belleza que,

aunque yo aún no lo sospechara, a

Fue

en la habitación donde, de niño y adolescente, servidor dormía cuando

pernoctaba en casa de su abuelita paterna, doña Concepción Santana, señorona

burguesa de permanente impecable y perfecta pedicura. En aquel cuarto había

vivido, durante 17 primaveras, el menor de los cuatro hermanos de mi padre, que

nació invertido porque, tras un póquer de varones, su madre esperaba una niña

con tanto empeño que hizo mutar a su propio feto, dando a luz a un bebé

mondrigón. No era un cuarto grande, y esto lo convertía en un lugar

especialmente acogedor para mi, que era un ser pequeño. Esto y el hecho de que,

naturalmente, yo estaba en Babia y ni se me pasaba por la cabeza que mi tío

fuera de la acera de enfrente. Más bien lo veía como una suerte de dandy

bohemio y excéntrico, cosa que le daba todavía más encanto a sus antiguos

aposentos. No sabía aún que, entre aquellas cuatro paredes, rellenas con

estanterías, libros, cuadros, sillas, una mesa y un par de camas, mi tío había

rumiado su desviación sexual. No sospechaba que, en la cama donde dormía mi aún

virginal cuerpecillo, el hermano de mi padre se hacía pajones castellanos

pensando en actores de moda mientras su novia postiza soñaba con sus besos. No

imaginaba que de aquel armario había sacado sus trapos para hacer las maletas

y, borracho de almodovarismo, escaparse a Madrid para ser actor, travesti y,

finalmente, maquillador. Pues, como era tonto y pequeñito y no sabía tocar el

pito, allí, en aquel cuarto lleno de magia que era para mi la antítesis del

cuarto de servicio (donde había un abominable óleo de unas viejas jugando a las

cartas) tuve mi primer encuentro inconsciente con Salvador Dalí, a través de

uno de sus mejores cuadros: el “Corpus Hypercubicus” (1954), una crucifixión

que, sin duda, hizo más por mi espíritu que toda una década de colegio opusino.

Ignorando la esencia rosa que había impregnado aquella estancia, haciendo ojos ciegos

al retrato a lápiz de mi tío y a otros marcos que adornaban las paredes, para

mí sólo existía aquel cuadro que colgaba majestuosamente sobre la cabecera de

las camas gemelas. En él, un Cristo de musculosa, casi cimmérica, anatomía

levitaba en el espacio sideral, inexplicablemente sujeto a la nada por las

fuerzas magnéticas de cuatro cubos de madera que flotaban simétricos frente a

él, formando un cuadrado perfecto. A sus pies, una Gala vestida con sayos

murillescos admiraba la belleza del Cristo mazacote. Una viril belleza que,

aunque yo aún no lo sospechara, a  buen

seguro había decidido a mi tío a adquirir esta obra, para disfrazar de

espiritualidad su homofilia nata, consciente de que un poster de “Playgirl” con

un señor en pelotas despertaría las iras de su severo y solemne progenitor (es

decir, mi abuelo Pepe). Pero para mi el cuadro era un constante motivo de

fascinación y especulación fantacientífica: ¿Dónde estaba flotando aquel

extraño Hijo de Dios? ¿Por qué su figura estaba desplazada hacia un lado, como

si alguien quisiera que su sombra apareciera pegada a la Cruz? ¿Por qué la

Santa Cruz estaba formada por seis cubos de madera y no por dos tablones o

palitroques cruzados, como las demás? ¿Por qué Jesusito no era un saco de piel,

fibra y huesos, como aquel que estaba en los crucifijos que había en mi colegio

encima del encerado? ¿Por qué había torcido la cara, para ocultarla a los ojos

del atónito espectador? ¿En qué clase de Calvario, de suelo como un tablero de

ajedrez y fondo onírico, se desarrollaba la escena? ¿Y la famosa corona de

espinas... dónde había ido a parar? Así, el Cristo patético, débil, delgaducho,

sangrante de otras pinturas fue, día a día, palideciendo ante la poderosa

apariencia del Mesías daliniano, que el propio artista (que no tenía abuela)

describió como “un sensacional cuadro, un Cristo explosivo, nuclear e

hipercúbico, un trabajo metafísico”. Ahí, en aquel inquietante Gólgota de

la duermevela, se fundía mi por aquel entonces ferviente cristianismo de raíces

opusinas con mi desquiciada obsesión por los tebeos de la Marvel (que, si bien

yo todavía no lo sospechaba, equivalían al gusto daliniano por juntar ciencia y

espíritu: no en vano este cuadro es matemática pura, santa geometría). A mis

ojos infantiles, aquel Cristo sólo podía levitar gracias a superpoderes y,

enlazando mi educación religiosa con mi alma mutante (más unida a la Patrulla X

o, mejor, a La Hermandad de Mutantes Diabólicos que a mis familiares y amigos

de carne y hueso) era más fácil creer en Dios, o sea, en Mí. Hoy, cuando

revisito ese cuadro, vuelvo a sentir la magia, el tiempo que se detiene, el

punto de fuga, la pausa... el arrebato. Es un estado que no me provocan otras

obras místicas de Dalí. Ni “La última cena”, ni “La meditación sobre el arpa”,

ni “Reminiscencia arqueológica del ángelus de Millet”, ni “Galatea de las

esferas”, ni siquiera “El Cristo de San Juan de la Cruz”. Es algo que sólo

siento con este Cristo y con ciertos álbumes de cromos o historietas devoradas

en mi primera infancia. Dalí dijo en una ocasión, tal vez sin saber que estaba

pronunciando una certera profecía que “los cómics serán el arte del siglo

XXI”. Y yo digo ahora que los cuadros de Dalí siempre han sido para mí

viñetas gigantes de un gran tebeo que mi media neurona trata de recomponer y

que sólo constituyen la diminuta punta de ese enorme iceberg que es la

desaforada obra y vida de Eugenio Salvador. Un cerebro catalufo dementemente

privilegiado, obsesionado con la imagen exacta (tanto en lírica como en

pintura), el amor perfecto (expresado como canibalismo o coprofagia), el éxito

y el dinero (que el artista veía como pura metafísica) o la guerra y el lujo (“esa

pasión rodeada solamente por una aridez oxidada”: cómo me gusta ésta

frase); fecundado por Nietzsche, Wagner, Péret o Lautréamont, entre muchos

otros, Dalí supo transformar todo lo que pasaba ante sus bigotes en una

brillante y caótica y cuerda locura. Y hoy más que nunca, en pleno centenario

daliniano, el legado del genio de Figueras (no sólo su poesía, su prosa, su

teatro, su pintura o su cine, sino también su imagen y su personalidad) se me

revela cada vez más como un todo coherente y fascinante que debo ir

descubriendo y degustando con paladar de gourmet cubista. De esto, creo yo, no

cabe ya ninguna duda a nadie que tenga dos dedos de frente. Incluso Rafa, el

maestro zen, mencionó en una ocasión (sin que yo le dijera nada) los Cristos

dalinianos y afirmó que, a pesar de todo su personaje y su pantomima, Dalí, de

alguna manera, “vio algo” y estuvo cerca de la Verdad cuando pintó esos

buen

seguro había decidido a mi tío a adquirir esta obra, para disfrazar de

espiritualidad su homofilia nata, consciente de que un poster de “Playgirl” con

un señor en pelotas despertaría las iras de su severo y solemne progenitor (es

decir, mi abuelo Pepe). Pero para mi el cuadro era un constante motivo de

fascinación y especulación fantacientífica: ¿Dónde estaba flotando aquel

extraño Hijo de Dios? ¿Por qué su figura estaba desplazada hacia un lado, como

si alguien quisiera que su sombra apareciera pegada a la Cruz? ¿Por qué la

Santa Cruz estaba formada por seis cubos de madera y no por dos tablones o

palitroques cruzados, como las demás? ¿Por qué Jesusito no era un saco de piel,

fibra y huesos, como aquel que estaba en los crucifijos que había en mi colegio

encima del encerado? ¿Por qué había torcido la cara, para ocultarla a los ojos

del atónito espectador? ¿En qué clase de Calvario, de suelo como un tablero de

ajedrez y fondo onírico, se desarrollaba la escena? ¿Y la famosa corona de

espinas... dónde había ido a parar? Así, el Cristo patético, débil, delgaducho,

sangrante de otras pinturas fue, día a día, palideciendo ante la poderosa

apariencia del Mesías daliniano, que el propio artista (que no tenía abuela)

describió como “un sensacional cuadro, un Cristo explosivo, nuclear e

hipercúbico, un trabajo metafísico”. Ahí, en aquel inquietante Gólgota de

la duermevela, se fundía mi por aquel entonces ferviente cristianismo de raíces

opusinas con mi desquiciada obsesión por los tebeos de la Marvel (que, si bien

yo todavía no lo sospechaba, equivalían al gusto daliniano por juntar ciencia y

espíritu: no en vano este cuadro es matemática pura, santa geometría). A mis

ojos infantiles, aquel Cristo sólo podía levitar gracias a superpoderes y,

enlazando mi educación religiosa con mi alma mutante (más unida a la Patrulla X

o, mejor, a La Hermandad de Mutantes Diabólicos que a mis familiares y amigos

de carne y hueso) era más fácil creer en Dios, o sea, en Mí. Hoy, cuando

revisito ese cuadro, vuelvo a sentir la magia, el tiempo que se detiene, el

punto de fuga, la pausa... el arrebato. Es un estado que no me provocan otras

obras místicas de Dalí. Ni “La última cena”, ni “La meditación sobre el arpa”,

ni “Reminiscencia arqueológica del ángelus de Millet”, ni “Galatea de las

esferas”, ni siquiera “El Cristo de San Juan de la Cruz”. Es algo que sólo

siento con este Cristo y con ciertos álbumes de cromos o historietas devoradas

en mi primera infancia. Dalí dijo en una ocasión, tal vez sin saber que estaba

pronunciando una certera profecía que “los cómics serán el arte del siglo

XXI”. Y yo digo ahora que los cuadros de Dalí siempre han sido para mí

viñetas gigantes de un gran tebeo que mi media neurona trata de recomponer y

que sólo constituyen la diminuta punta de ese enorme iceberg que es la

desaforada obra y vida de Eugenio Salvador. Un cerebro catalufo dementemente

privilegiado, obsesionado con la imagen exacta (tanto en lírica como en

pintura), el amor perfecto (expresado como canibalismo o coprofagia), el éxito

y el dinero (que el artista veía como pura metafísica) o la guerra y el lujo (“esa

pasión rodeada solamente por una aridez oxidada”: cómo me gusta ésta

frase); fecundado por Nietzsche, Wagner, Péret o Lautréamont, entre muchos

otros, Dalí supo transformar todo lo que pasaba ante sus bigotes en una

brillante y caótica y cuerda locura. Y hoy más que nunca, en pleno centenario

daliniano, el legado del genio de Figueras (no sólo su poesía, su prosa, su

teatro, su pintura o su cine, sino también su imagen y su personalidad) se me

revela cada vez más como un todo coherente y fascinante que debo ir

descubriendo y degustando con paladar de gourmet cubista. De esto, creo yo, no

cabe ya ninguna duda a nadie que tenga dos dedos de frente. Incluso Rafa, el

maestro zen, mencionó en una ocasión (sin que yo le dijera nada) los Cristos

dalinianos y afirmó que, a pesar de todo su personaje y su pantomima, Dalí, de

alguna manera, “vio algo” y estuvo cerca de la Verdad cuando pintó esos  cuadros.

Y yo, que aunque no conozco ni la mitad del trabajo daliniano aún no he

encontrado ninguna obra suya que no me cause una honda impresión, voy más

lejos: creo que Eugenio fue un ser que vivió en perpetuo estado de iluminación.

Pero mucho me temo que ni su valoración ni, mucho menos, la mía serían tenidas

en cuenta por los críticos de arte progres que descalifican en sus libros y

tesinas la obra de Dalí, por tirria a su vida loca, a sus pintas, a sus

delirios y al moco duro y punzante con el que comparó la Guerra Civil Española.

Y es que, como me dijo muy recientemente una de mis ex novias, que se está

doctorando en Historia del Arte y que (como todas mis ex novias) es más lista

que yo: “no se puede frivolizar así con una guerra que causó tanto dolor”.

En fin, que les den por el culo. A mi ex, a mi tío el gay y a los críticos, que

no a Dalí, que por lo visto no dejó que Lorca lo sodomizara por miedo al dolor

de esfínter. Y, ahora que ya sabéis cómo me hice daliniano, también vosotros

podéis iros a tomar por el ano. Chanflis.

cuadros.

Y yo, que aunque no conozco ni la mitad del trabajo daliniano aún no he

encontrado ninguna obra suya que no me cause una honda impresión, voy más

lejos: creo que Eugenio fue un ser que vivió en perpetuo estado de iluminación.

Pero mucho me temo que ni su valoración ni, mucho menos, la mía serían tenidas

en cuenta por los críticos de arte progres que descalifican en sus libros y

tesinas la obra de Dalí, por tirria a su vida loca, a sus pintas, a sus

delirios y al moco duro y punzante con el que comparó la Guerra Civil Española.

Y es que, como me dijo muy recientemente una de mis ex novias, que se está

doctorando en Historia del Arte y que (como todas mis ex novias) es más lista

que yo: “no se puede frivolizar así con una guerra que causó tanto dolor”.

En fin, que les den por el culo. A mi ex, a mi tío el gay y a los críticos, que

no a Dalí, que por lo visto no dejó que Lorca lo sodomizara por miedo al dolor

de esfínter. Y, ahora que ya sabéis cómo me hice daliniano, también vosotros

podéis iros a tomar por el ano. Chanflis.

*e-mail instantáneo: dildodecongost@hotmail.com

DALI

THE MISTYRIOUS

por Charlie M. (valga la

flinflunflancia)

Cualquier año es bueno para

celebrar a Dalí.

El centenario de su nacimiento

es una excusa burda, una trampa para atraer a las masas, esas que se mueven

como borregos de un sitio a otro sin más objetivo que cumplir con las

recomendaciones de los media y cuyo interés en profundizar o reflexionar es

igual a cero.

En Portugal tuve la suerte de

contemplar el fenómeno desde fuera.

Allí me di cuenta que Dalí es

una genialidad única, rara avis cien por cien española y es bueno analizar el

fenómeno en la distancia y conocer la opinión de los que no lo sienten como

algo suyo pero se encuentran atraídos por la extraña magia de este quiromante

mental, buceador de la psique, hilandero de sueños, paisajista de los abismos

de la lógica y máximo entertainer.

Resulta muy sencillo criticar

a Dalí. Forma parte de la incomprensión popular: es mejor rechazarle antes que

hacer el ejercicio de comprender el sentido de su obra y su persona.

Los necios siempre encuentran

material para denostarle; cualquier detalle de su compleja personalidad, su

disparatado discurso o sus polémicas obras es excusa para arremeter contra el

hombre de Figueras.

Si en su época ya lo hicieron

los surrealistas -su círculo íntimo de amistades y colaboradores-¿cómo no lo va

a hacer hoy cualquier idiota mediático?

Sinceramente siempre he

preferido a la gente que celebra a Salvador Dalí.

Inspirados en su figura en el

rock hay compositores que han dado sobradas muestras de respirar y transpirar

el aire daliniano y así podemos disfrutar de ricos homenajes por músicos de

gran altura (Brian Eno, Captain Beefheart...) aunque también horrores

olvidables que demuestran que de donde no hay no se puede sacar (Mecano).

Los pintores mediocres

españoles -esos que aspiran a cotizar como Tapies o Barceló y dedican sus

energías a copiar cualquier cosa a partir del expresionismo abstracto con la

más absoluta falta de ideas- afirman muy convencidos que Dalí no es un buen

pintor.

Los más benévolos dicen a su

favor que al menos fue un diestro dibujante.

Yo digo que Dalí como pintor

está a la altura de Magritte, De Chirico o Picabia y a estos nunca se les

cuestiona.

Dalí pinta en una época de

crisis del arte figurativo.

Sus escenografías ácidas,

lugares y tiempos imposibles, relaciones imprevistas, humor freudiano,

temáticas insólitas, revisiones del arte clásico, juegos de materia y todo

aquello que contienen sus cuadros son de una fuerza visual y un significado que

a día de hoy me continúa asombrando sobremanera.

Para mí es un genio de los

fondos enigmáticos, los ambientes extrasensoriales, las situaciones

profundamente oníricas, las atmósferas envolventes, los horizontes abiertos,

las ideas abisales, el estudio geométrico, la metafísica y los nuevos valores

estéticos.

Se le puede discutir un

limitado uso del color (podría haber desarrollado más su cromatismo, es cierto)

y una tendencia constante al recargamiento, la exageración y lo hiperbólico.

Pero en Picasso no encontramos

nunca paisajes mágicos o elaboradísimos escenarios: es el maestro de la figura.

Dalí es el maestro de lo

imaginable.

Cada artista tiene sus logros

y en contrapartida sus carencias.

Lo triste es que la pintura

sólo representa una porción de vida en Salvador. Sus divinas aportaciones al

desequilibrado siglo XX son muchísimo mayores.

Este y otros temas serán tratados

en próximas reflexiones pero también quiero recordar que donde Dalí brilla como

nadie es en la propia comprensión de arte.

Antes que pintor, cineasta,

diletante, escritor, inventor, millonario, actor, malabarista del discurso o

coleccionista de extravaganzas fue simplemente un amante del arte y de la

belleza.

Existe una carrera paralela a

su dilatada producción y esa es la de crítico de arte repleta de importantes

hallazgos.

Nadie se paró a diseccionar a

Vermeer hasta que Dalí lo puso a merced de su prodigiosa inteligencia.

Nadie sospechó jamás que

Millet, Velázquez, la Casa de las Conchas de Salamanca, El Greco, Rafael,

Fidias, Villa Madama...

PARRAFOS COMO LOS SIGUIENTES EXPLICAN EL PROFUNDO RESPETO

QUE NUESTRO MAESTRO ZEN, RAFA C., SIENTE POR DALI:

«...La gloria militar es la más alta y la más sonora:

las alas más grandes crecen en los cadáveres y en las ruinas. Cuando sueño con

la gloria, me veo habiendo devorado territorios, habiendo conquistado un

imperio, desfilando bajo arcos de triunfo, oigo las trompetas de plata, hago un

discurso, levanto los brazos, con las axilas humeantes. Desgraciadamente, no

puedo hacer más que soñar. El fango del pacifismo se expande por todo el mundo,

las Unesco y las Onu proliferan, la calma espectral de las larvas anestesia a

las almas. Y, sin embargo, sigo deseando ardientemente una guerra de la

magnitud de un cataclismo, porque entonces se haría realidad mi sentimiento

trágico de la vida y mi concepción heroica del hombre. Lo que mejor me iría

sería una guerra moderna: ultra-rápida, colosalmente destructora y

transformadora, de una ferocidad inusitada. ¡Una gran aniquilación de las

pasiones blandas, de las apatías, las tonterías, de los sentimientos

fermentados, de los pensamientos purulentos, una limpieza apocalíptica de

humanidad podrida, y una enorme fábrica de ángeles! ¡La lejía de los dioses! ¡Y

el brusco, el formidable aumento de consciencia! Actualmente, la ventaja de una

guerra total sería que la gente contaría con una buena información. Poblaciones

enteras conocerían la fatalidad de su muerte cercana, esperarían el sacrificio

con los ojos abiertos, avisados segundo a segundo de la llegada del rayo

fulminante, y en vez de morir sin haber vivido nunca, al morir vivirían un

minuto de verdad. ¡Qué aumento de los poderes humanos! Sólo una guerra como

ésta puede hacer converger todas las potencialidades. Nunca se habla de cuánto

enriquecimiento del saber y del poder aporta la guerra, qué fabulosos progresos

engendra. Con una guerra como la que he descrito, daríamos un paso de gigante,

ganaríamos mil años. Y finalmente, de la revuelta masa humana resultante

saldrían monstruos, seres diferentes, mutantes; las energías de la vida se

manifestarían de modo paroxítico para lo peor inesperado y para lo mejor

inconcebible. La gloria es a la crueldad lo que la rosa es al rosal, y los

verdaderos maestros son los grandes crueles. Para desencadenar semejante guerra

necesitaríamos a unos señores de la guerra imparciales. Lo que quiero decir es

que deberían ser unos hombres que no trabajasen ni para el bien ni para el mal,

sino para el conocimiento, para aumentar el psiquismo humano con esta explosión

de sufrimiento, de placer y de angustia. Hitler tal vez desvariaba, pero

perseguía objetivos concretos, como la hegemonía alemana o la victoria de una

raza. Aún no sabemos cómo serán los Superiores. No serán humanitarios, sino

superhumanitarios; no lucharán por el progreso, sino por la transmutación, y

buscarán el máximo rendimiento por medio del máximo conflicto. Nos enseñarán lo

que es la guerra en los tiempos modernos. No podremos ver aparecer el oro sin

una gran guerra, un fuego intenso. Somos seres secos, cerrados, estrechos. Sólo

podemos conseguir la vida, o mejor dicho, la supervivencia, mediante la violación,

el desgarro, el crujido, el desangramiento.

»Como tengo el don de poderme expresar con la pintura,

pinto. Pero soy en primer lugar un hombre que tiene una visión del mundo y una cosmogonía,

y estoy habitado por un genio capaz de vislumbrar la estructura absoluta. Si

tuviera lugar una guerra catastrófico-salvadora, yo sería uno de los únicos

capaces de revelar el sentido del conflicto, la dirección vertical de ese

apocalipsis. Gracias a mí, cuando su piel chisporrotee y sus ojos empiecen a

fundirse, los hombres entenderán que así es como florece la flor de fuego del

Conocimiento. Yo les explicaré la formidable grandeza de este cambio, de esta

colosal inversión de los signos. Existen sacramentos más allá del bien y del

mal, pero nosotros habitamos en las zonas inferiores, las de la moral. No

comprendemos cómo juegan las fuerzas por encima de nosotros. Es evidente que no

puede haber un Gran Bien sin un Gran Mal, o mejor dicho, un Bien absoluto sin

una contestación absoluta del Bien. Y parece lógico que, con el frotamiento

intenso de estas antinomias, se produzca un calor tan intenso que aparezca una

luz deslumbrante. A menudo pienso en el doble misterio de los juicios de Juana

de Arco y de Gilles de Rais, compañeros de armas, almas complementarias. El

mariscal alquimista, fascinado por el oro, el sexo, la muerte y la gloria,

trató con el Diablo, de Príncipe a Príncipe, le convocó en su castillo para

firmar un pacto, con la condición de poder salvar su alma. Violó y degolló a

ciento cuarenta niños y niñas; y, sin embargo, no solamente murió perdonado y

con la excomunión anulada, sino también salvado, seguro de dirigirse hacia «el

gran júbilo del paraíso». Mientras se dirigía a la hoguera, incluso los

padres de sus víctimas le lloraban, conmovidos por la grandeza del

arrepentimiento y por el resplandor de ese santo al revés. Confesó tantos

horrores, “suficientes para matar a diez mil hombres”, que el obispo

Malestroit tuvo que tapar con su manto el rostro del crucifijo del altar. La

multitud cayó de rodillas, rezando por él y por sí misma, por las profundidades

y las cumbres de la tragedia mística, que siempre es una tragedia del

sacrificio. Llegada la noche anterior a su suplicio, el sargento murió en paz,

como si estuviera en una cuna flotando sobre este río de plegarias. ¿Hace falta

que os diga que el sacerdote y el más sabio de la singular legión del mariscal,

el misterioso Prelati, a pesar de sus abrumadoras confesiones, acabaría salvando

la vida y convirtiéndose en el alquimista personal de René d’Anjou? En este

caso, como siempre, la última palabra la tuvo la alquimia.

»Alrededor del héroe, todo se convierte en tragedia, y

por eso cuando apelo al heroísmo apelo a la guerra, no para conseguir el

desorden y la muerte, sino para alcanzar un orden superior que se manifieste en

todo estadoparoxístico de la vida. Asimismo, Nietzsche no afirmaba que Dios

hubiera muerto porque él había renunciado a buscarle, porque se sintiera

incapaz de creer en Dios, sino todo lo contrario, porque lo buscaba de la única

manera legítima, es decir, mediante la locura. Después de decir lo que he dicho

sobre un más allá del bien y del mal, seguramente veréis en mí una influencia

de Nietzsche. Ahora bien, mi admiración por el Loco es moderada. A mi parecer,

Nietzsche cometió dos errores imperdonables. Uno, volverse loco. El otro,

acabar bañándose en un sentimentalismo que le condujo a preferir Bizet en vez

de Wagner. Nietzsche era grande, pero no monumental. Como yo, experimentó el

vértigo por las alturas y deseó el cataclismo regenerador por amor a lo que es,

en el hombre, más que el hombre. Pero para que este amor crezca necesita un

aire tan vivo, tan seco, que no podría habitar la región húmeda de los sentimientos.

La crueldad es la rectitud del amor.»

(fragmento de «LAS PASIONES SEGÚN DALI»)