Esther Peñas

vuelve al ruedo shadowliner

con el garbo que la caracteriza

Sí. Me gustan las corridas

de toros. Disfruto con ellas. Me excitan, me deleitan, me seducen. Cuando el

toreo burla al toro, cuando se embragueta, cuando lo recibe a portagayola, cuando le pican y le clavan las banderillas,

cuando se citan, cuando, en el último lance, penetra la espada en el hoyo de

las agujas, incluso cuando el toro embiste (hunde, penetra y desgarra) y el que

muere es el torero.

Sí. Me gustan las corridas

de toros. Disfruto con ellas. Me excitan, me deleitan, me seducen. Cuando el

toreo burla al toro, cuando se embragueta, cuando lo recibe a portagayola, cuando le pican y le clavan las banderillas,

cuando se citan, cuando, en el último lance, penetra la espada en el hoyo de

las agujas, incluso cuando el toro embiste (hunde, penetra y desgarra) y el que

muere es el torero.

No pienso pedir disculpas a nadie por ello. Así que

los pseudoecologistas, hipócritas farsantes,

seres ellos que me aburren con sus manidos y prosaicos argumentos, no se

molesten siquiera en enarbolar sus consideraciones pusilánimes y enfermizas. No

les oigo. Mucho menos, les escucho. Además, por mucho que persistan con sus

débiles embistes, no creo que esas mentes privilegiadas que dedican su esfuerzo

y apestoso hálito a vilipendiar el arte de cuchares sean capaces de acabar con

este rito. Pero hay algo que sí me preocupa bastante. Por fortuna, aún no lo

han observado para hacer causa común, pero se palpa, en la plaza, algo latente

que terminará por dinamitar este encaste, este vértigo mágico de la

tauromaquia: la gasificación que, de un tiempo a esta parte, se agolpa en el

coso. El verdadero enemigo de este arte no son ellos, reducto insignificante

del estrato en el que el hombre comenzó a pensar, sino la multitud que grita,

jalea o abuchea desaforada sin respetar las distintas suertes, el silencio, el

ritual, mientras come pipas o habla por el móvil.

La masificación acaba con lo prístino.

Todavía el sacrificio del toro sigue centrando la

atención de los participantes en la fiesta pero el mismo carácter heterogéneo, abigarrado

de éstos, la falta de un soporte suprafestivo

unitario, reduce la lidia en la mayoría de los casos a simple espectáculo.

Atractivo, artístico, colorista, bizarro.

Pero espectáculo. Lo sociológico cobra pulso en detrimento de lo

simbólico. Es entonces cuando deja de interesarme la lidia.

Me obliga lo que la lidia recrea, un tiempo mítico,

onírico, original, el momento en que el espacio se transformó en un escenario

de sacrificio, en un altar profano, adquiriendo entidad y consistencia y,

entonces, hubo que acotarlo, definirlo. Y su enunciación resultó ser el coso

taurino.

Me concierne la lidia porque, en una época en donde

prima la vulgaridad, la elegancia de los ruedos se nos presenta como un íntimo

anhelo, una verdad y una belleza cada vez más inusual. En la ejecución de los

lances diversos aquélla compone una estética y concede movimiento y color a

este arte. Todo lance ha de hallarse sujeto a la medida del espacio y del

tiempo. Eso confiere elegancia, musicalidad, majestuosidad, sofisticación y

sensualidad vertida.

La mera afluencia de personas a una corrida no

legitima la lidia, ni garantiza la pervivencia de los símbolos que la

sustentan. Si el sacrificio se mantiene se debe a su carácter inmarcesible de

la alegoría y al carácter intemporal del rito tauromágico.

La

tauromaquia encierra el sentido último del hombre, describiéndole como el

centro de un aparente caos en el que él impone su orden, sus normas, y lo hace

siempre desde el punto de vista estético, aun a sabiendas de que esa misma circunstancia

exigirá un sacrificio. Tal vez el suyo propio. El proceso de la lidia no es

otra cosa que la preparación ritualizada del momento de penetrar en la

intimidad ontológica. Una intimidad que excede al público -que contempla,

extasiado, envidioso, admirado- y que compromete a dos seres, toro y torero,

que entablan una comunicación única.

La lidia

es un escenario redondo (limitado y a la vez infinito) en donde se encuentran símbolos

de poder que se enfrentan y se unen, se respetan –que no se temen- y se deben

el uno al otro. Un círculo que se

convierte, a las cinco en punto de la tarde (hora solar) en un gran laberinto

invisible, lleno de accidentes y compartimentos desdibujados que sólo se

intuyen pero que cambian, mutan, constantemente. Un círculo con terrenos

delimitados (ya se sabe, los medios reino del toro;

los tercios y las tablas, del hombre). Y, a pesar de la delimitación del

territorio, hay ciertas querencias que se acatan, querencias inexplicables (Castaneda, a quien los progres

cenicientos tampoco soportan, ya habló de esto en sus donjuanes, en otros

términos, en otros planos).

Y

retomando la mayor amenaza de las corridas de toros, la que configuran los

asistentes desvirtuando las normas, transgrediendo los cánones, incapaces de

degustar cada gramo de arena que el toro levanta con su pezuña, menciono el

círculo. El coso ha de ser concéntrico siempre. Cuando el escenario difiere y

se alarga o se cuadratura; o se instalan esos focos más propios de campos

americanos de béisbol o penitenciarias que de un acto sagrado como la lidia,

sin obedecer la pauta de que la lidia ha de practicarse a la luz del sol o bajo

luz lunar; cuando el espacio del ruedo se cubre, estaremos hablando de

instalaciones deportivas, de recintos feriales, de lo que sea, pero nunca de

una auténtica plaza de toros.

Sólo uno

saldrá del coso con vida. Uno de ambos. A menudo se suele identificar al toro

con la hembra y al torero con el macho. Sin embargo, es una danza en la que, en

cada lance, en cada tercio, a cada instante, ambos muestran ese aspecto virago. Ambos son, a la vez y por distinto, esencia de

hombre y sustancia de hembra. No olvidemos que el torero se viste como una

mujer (se calza las manoletinas, las medias, viste un vestido...) y que el toro

sale como una fuerza masculina, bruta, dispersa, desordenada, y termina

transformándose en un ser que centra su objetivo, que doñea con su igual.

Porque el arte del torero consiste en citar, excitar e incitar para

escabullirse de un modo honesto y hermoso, no sin dejar en la conciencia del

toro el aroma de esperanza de la cogida.

Sólo uno

saldrá del coso con vida. Uno de ambos. A menudo se suele identificar al toro

con la hembra y al torero con el macho. Sin embargo, es una danza en la que, en

cada lance, en cada tercio, a cada instante, ambos muestran ese aspecto virago. Ambos son, a la vez y por distinto, esencia de

hombre y sustancia de hembra. No olvidemos que el torero se viste como una

mujer (se calza las manoletinas, las medias, viste un vestido...) y que el toro

sale como una fuerza masculina, bruta, dispersa, desordenada, y termina

transformándose en un ser que centra su objetivo, que doñea con su igual.

Porque el arte del torero consiste en citar, excitar e incitar para

escabullirse de un modo honesto y hermoso, no sin dejar en la conciencia del

toro el aroma de esperanza de la cogida.

Que el

toro es el centro último se comprueba por sus propias cualidades, a la vez

objeto de culto por parte de la comunidad y la razón por la cual está

justificado su sacrificio. Es decir, el aspecto externo del animal es lo que

origina su privilegiada situación de objeto simbólico, de manera que la única

culpa que expía su inmolación es la de su naturaleza especial, puesto que, en

primera instancia, el toro es ante todo un símbolo de sí mismo.

Pero no

sólo el aspecto físico. La casta, el espíritu, la arrogancia elegante del ser

superior, su voz ante el torero, su naturaleza, su asombrosa aureola certera y

auténtica es algo de lo que el espectador también participa, envidia, desea. El

toro es el monstruo al que se desea porque atesora la fuerza esencial de los

instintos de la naturaleza, y recibe el respeto que infunden las pasiones

humanas. El toro contiene el valor genesíaco y la

permanente agresividad instintiva que despliega ante el capote, sobre la arena.

El toro es

el héroe de la tragedia pero, como Satán en el Paraíso Perdido, está

predestinado, sea bravo o cobarde. Está destinado a morir. Y él lo sabe. Y él

acepta. Es un pacto tácito entre caballeros en un mundo hostil que no entiende

de orden, de silencios, de respetos ni admiraciones. El tendido es un cosmos

armónico en donde nada pasa de manera circunstancial, en donde todo está

calculado, los lances, los tientos, los tercios, los anuncios, la recompensa

(la homofagia del toro).

Incluso en

los primeros instantes de desconcierto, es supremamente hermoso. ¿Hay algo más

bello –y la reflexión no es mía- que esos lances en que el toro, alucinado por

la fluctuación de las capas, burlado, chasqueado, parece un zángano perdido

entre las flores?

Qué

lástima esa impaciencia que se siembra y se estila en los tendidos. Otra

impertinencia dinamitera. A ver si de una vez por todas, los petardos fatuos

comprenden que la corrida no es un espectáculo. Es mucho más, es un rito, es

una pulsión. La impaciencia impertinente, decía. Hay quien sólo espera que

llegue la suerte suprema, quien cree –y al hacerlo ofende- que sólo es

importante el momento, el instante (tan tenso, tan trascendente) en que el

torero entra a matar. Como si el resto del ritual fuera banal o frívolo. Desde

que el toro entra en la plaza, se acciona un complejo mecanismo de

aleccionamiento que va conduciendo al toro y al torero a ese reducto íntimo. El

toro entra impulsivo, irracional, recorre la arena desbocado. En nada fija su

atención. Poco a poco (los capotazos), va entrando en faena. Los puyazos

moderan y equilibran la fuerza del bóvido, y el tino necesario para que el toro

no se desengañe es sacro. Después, las banderillas, clavadas en el cerviguillo, lo que le permite recuperarse parcialmente del

anterior azote. Por último, el diálogo entre ambos, las miradas sostenidas, el

baile ancestral y prodigioso de la muerte.

Para

que ese trance sea perfecto, el toro tiene que tener temple y raza. Una cosa es

que legítimamente haya que sostener la producción ganadera; otra muy distinta

es manipular los mecanismos por los que se rige el funcionamiento de la vida.

Me explicaré. Hoy en día, esos sesos grimosos de tan babeantes que acuden a los

toros como el que va a vociferar en un concierto carecen de tono vital, sin

duda por el exceso de recursos y medios de que disponen (y de los que, sin

embargo, extraen tan escaso rendimiento). Que el toro posea talento, y fuerza,

y brío, y carácter, depende también de que no se le suministren basuras tóxicas

que lo único que consiguen es que arrodille ante el primer capotazo, que no

responda a la atracción severa y pulcra de su entendido.

Y el

torero... el maestro, (aleccionando sobre cuestiones de jerarquización,

no todos pueden ser cabezas pensantes), ese maestro zen

que llega al arte de manera autodidacta, obligado por las circunstancias, como

aprendiz, como maletilla lanzado a la dura y ruda palestra del tentadero

nocturno, tras interminables horas de caminar por el campo.

El porte,

el gesto y la voz conforman un universo de símbolos, una peculiar semiótica, un

sistema de signos que evidencia la reciedumbre idiomática. Por ventura, no se

ha incorporado ningún barbarismo, lo que certifica la idiosincrasia y la prez de esta liturgia.

El porte,

el gesto y la voz conforman un universo de símbolos, una peculiar semiótica, un

sistema de signos que evidencia la reciedumbre idiomática. Por ventura, no se

ha incorporado ningún barbarismo, lo que certifica la idiosincrasia y la prez de esta liturgia.

Y los

reversos encontrados: la luz/la sombra, el silencio/el festejo, la vida/la

muerte, el movimiento/la quietud, como expresión de la universal relación de

contrarios.

Se mire

como se mire (incluso para aquellas personas cuyos prejuicios ético-morales les

suponga una dificultad) la fiesta de los toros es un ritual extraordinariamente

extraño, con resonancias inquietantes y seductoras, hipnóticas, catárticas,

recreada con una intrínseca reverencia, hermética para quien observa desde

lejos –y la distancia también la marca la altura randiana-

y en la que se han depositado aspectos esenciales de la intimidad vital del

hombre. Algunos de ellos, quizás, aún por desvelar.

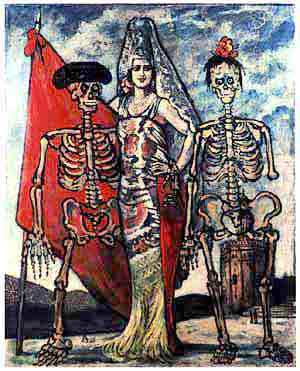

se ilustró este texto

con cuadros de

Francis Picabia

por Dildo de Congost

1) En la

fiesta nacional yo me quedo en la cama igual.

Siempre he

asociado el españolísimo espectáculo taurino con otra

institución no menos nacional: la siesta. En las largas sobremesas del verano

galaico, que de niño solía pasar en la casa de campo de mis abuelos maternos,

un televisor pequeño, funcional y en blanco y negro, con una primitiva antena

de cuernos, escupía con interferencias la tediosa programación de tarde cuando

sólo había un canal y medio. Si llovía, no quedaba otra que leer tebeos o

tumbarse a sestear ante la caja de los rayos catódicos. Mi abuelito materno,

militar mutilado en

Aunque, a mis ojos infantiles, el fútbol era bastante más aburrido que los toros, que me hacían cierta gracia y en los que ya intuía inquietantes enigmas metafísicos y estéticos, estaba tan acostumbrado a ver "corridas" y oír hablar de toros que contemplar a un señor marcando paquete, vestido de lentejuelas y calzado con zapatillas de bailarina jugando al aquí te pillo-aquí te mato con una bestia cornuda sólo me provocaba indiferencia. Además, el toro casi siempre perdía, claro: eran todos contra uno. Qué rollo... Así no vale.

Aquel

espectáculo, como las partidas de cartas, el Telediario o los automóviles,

formaba parte de ese mundo tan lejano, tedioso y solemne que llamaban

"cosas de mayores". Entonces, no entendía que los adultos me

permitieran contemplar los hemoglobínicos misterios

del ruedo y sin embargo me prohibieran ver las películas de dos rombos. Hoy,

creo que si me hubieran vetado también los toros, tal vez el misterio me habría

convertido en un asiduo a la plaza de las Ventas. Es más, puede que en otra

dimensión haya un Dildo que se gana la vida como

crítico taurino.

Aquel

espectáculo, como las partidas de cartas, el Telediario o los automóviles,

formaba parte de ese mundo tan lejano, tedioso y solemne que llamaban

"cosas de mayores". Entonces, no entendía que los adultos me

permitieran contemplar los hemoglobínicos misterios

del ruedo y sin embargo me prohibieran ver las películas de dos rombos. Hoy,

creo que si me hubieran vetado también los toros, tal vez el misterio me habría

convertido en un asiduo a la plaza de las Ventas. Es más, puede que en otra

dimensión haya un Dildo que se gana la vida como

crítico taurino.

Pero el Dildo de Tierra 1 se sigue durmiendo cuando echan toros. Y

sueña con su abuelo (que va camino de los 100 años y sigue exiliado en Galicia,

aunque nadie le quita sus corridas ni su acento "zevillano"),

con su pequeño porcentaje de sangre andaluza y su signo del zodiaco, con

mágicos rituales en los ruedos del sur de las Españas,

con el Sr. Chinarro ("di te adoro, que la llevas a los toros: de escopeta,

de

Pero

también tiene pesadillas llamadas "Yo quiero ser torero" (una de las

peores películas que he visto en mi vida: dirigida por Miliki

y protagonizada por El Dúo Sacapuntas, el tandem

cómico que se hizo célebre en el "Un dos tres" con aquello de

"¿como estaba la plasa? ¡abarrotaaaaaa!"),

Manuel Vicent (antitaurino

por excelencia que da tanto la brasa con el tema de los toros que termina por

provocar el efecto contrario: leyendo sus majaderías más de uno habrá tenido el

impulso de enfundarse un traje de luces y saltar de espontáneo al ruedo más

cercano), el bombero torero o el Cantinflas toreador, los esposos "cornudos" o el terrorífico "rock torero"

(con los castizoides Gabinete Caligari

en cabeza y el "Rock en el ruedo" de Miguel Ríos como himno letal).

Tal vez,

los guiris sean los que más aman y odian la fiesta nacional. Ahí están Brigitte Bardot, Morrissey o Peta con sus eternas campañas antitaurinas, por un lado, y Orson

Welles o las hermosas turistas norteamericanas, que

van a los toros en chanclas para lucir unos pies perfectos y llenos de anillos,

por otro. Ellos, de pequeños, veían en la tele rodeos y ahora observan las

corridas con otros ojos, detectando en ellas algo exótico e indescifrable.

Durante

varios años, viví a un paso de las Ventas pero nunca pisé la plasa, aunque una novia ultrataurina

estuvo a punto de llevarme a ver una corrida. Miedo me daba, y no por el rito

en sí, que tal vez en vivo y en directo hubiera llegado a seducirme, sino por

las hordas que se amontonaban en la entrada de la plaza. Por este mismo motivo

tampoco he ido nunca al fútbol. Ni me veo gritando "gol" ni me veo

gritando "olé" como uno más entre la masa.

Ya puestos, prefiero un tablao...

Por mucho

que carezca de la sensibilidad suficiente para apreciar las corridas de toros,

bajo ningún concepto defendería la prohibición de este rito entrañable que pone

en contacto con Thanatos a mucha gente que, de otra

manera, estaría en Babia.

El toro y

torero no deben extinguirse. El toro es uno de los animales más nobles, fuertes

y excepcionales que existen. Y los toreros son artesanos de la muerte,

entretenedores de rango superior que a menudo se desinflan cuando salen del

ruedo. Uno de los relaciones públicas más importantes

de Madrid, que se ha llevado de juerga a infinidad de toreros, me comentaba un

día que éstos son hombres extremadamente viciosos, porque su contacto diario

con la muerte les hace vivir muy deprisa. Quien haya visto "Sangre y

arena" (versión moderna) sabrá de lo que hablamos.

Yo,

personalmente, me quedo con la imagen de Paquirri,

tendido en la camilla después de la gran cornada, mordiendo el dolor y follando

sin condón a la dama de la guadaña.

Con "doh cohone", dos orejas y un

rabo.

2) El blues de la sangre de Piggy.

San

Martín, obispo y confesor, encontró el 11 de noviembre a un pordiosero sin

ropas, muerto de frío, que le pidió limosna. Como no tenía dinero, pero sintió

pena, con su espada rasgó la capa que llevaba para compartirla con aquel

mendigo. Ésta indisciplina motivó el castigo de sus superiores, que le

condenaron a permanecer desnudo y encadenado a un árbol durante varios días, a

merced de las inclemencias del frío invierno. Así se encontraba cuando se le

apareció San Salvador y, en agradecimiento por el noble gesto que había tenido

con el mendigo, le regaló un clima veraniego. Por eso se habla del "verano

de San Martín", efímero oasis de buen tiempo que coincidía con la

tradicional matanza del cerdo en muchas provincias españolas.

Invoco

ahora otro recuerdo infantil, esta vez en la finca urbana de los mismos abuelos

de la casa de campo y la tele con interferencias que mencioné más arriba.

Vivían en un segundo piso y en el bajo había una carnicería. Si me asomaba por

la ventana de la cocina, mis ojos de niño podían contemplar un espectáculo que,

lejos de aburrirme, me provocaba una sucia atracción. Todas las semanas, los

carniceros colgaban al menos un cochino por una pata y lo mataban a

cuchilladas. Como no eran excesivamente diestros en el manejo del acero, el

cerdo se podía tirar varios minutos chillando. Los horrísonos gritos de la

bestia eran todo un canto al mal gusto, un subgénero musical con profundas

raíces que hoy se ha arrancado del mundo civilizado y que resuena en mi trompa

de Eustaquio cuando video "The Texas Chainsaw Massacre" o "Driller killer", escucho

"Frankie's Teardrop"

de Suicide o sufro el "grito de cerda en celo" torbellinesco.

Puede que

el cerdo, jabalí en potencia humillado y degradado por el hombre, se haya

convertido en un animal bastante menos noble que el toro, que es tratado a cuerpo

de rey hasta el día de su ejecución ritual, pero a mi, tal vez por su gran

parecido con el ser humano (cuya involución queda resumida en la frase

"del mono al cerdo") su San Martín me parece todo un espectáculo.

Salvando, eso sí, todas las distancias: una corrida de toros y una matanza de

cerdos están tan lejos como una ópera y una canción punk.

La matanza

posee una evidente carga erótica. Dada la progresiva cercanía entre hombre y

cerdo, de alguna manera, la ejecución tradicional y posterior comilona de un

gorrino se asemeja a un sanguinario acto de canibalismo. Así, sólo hay que

dejar volar un poco la imaginación y sustituir al cerdo por un buen ejemplar de

hembra humana galaica, regordeta y sonrosada, de unos 18 años de edad. Tierno y

singular banquete para disfrutar de un San Martín muy especial. Eso sí, a la

hora de sentarse a la mesa a degustar los deliciosos manjares extraídos de la

adolescente, habría que advertir a los comensales más libertinos que guardaran

la compostura y se abstuvieran de mancillar ciertas partes antes de ingerirlas.

Con la comida no se juega...

La matanza

posee una evidente carga erótica. Dada la progresiva cercanía entre hombre y

cerdo, de alguna manera, la ejecución tradicional y posterior comilona de un

gorrino se asemeja a un sanguinario acto de canibalismo. Así, sólo hay que

dejar volar un poco la imaginación y sustituir al cerdo por un buen ejemplar de

hembra humana galaica, regordeta y sonrosada, de unos 18 años de edad. Tierno y

singular banquete para disfrutar de un San Martín muy especial. Eso sí, a la

hora de sentarse a la mesa a degustar los deliciosos manjares extraídos de la

adolescente, habría que advertir a los comensales más libertinos que guardaran

la compostura y se abstuvieran de mancillar ciertas partes antes de ingerirlas.

Con la comida no se juega...

Recientemente,

el amigo y colaborador de esta web Kaiser Xose me invitó a una

matanza en su casa, en el corazón del monte del noroeste galego,

y pude disfrutar de un sacrificio porcino en todo su esplendor. Aquello no

tenía el bellísimo atrezzo protoindustrial de la

carnicería de mi niñez (azulejos blancos manchados de sangre, máquinas de matar

guarros y luz de tubo fluorescente), pero era mucho más auténtico: un matador

de toda la vida, de aspecto primordial llegó a la casiña

y mató a una cerda al estilo más genuinamente galaico. Entre él y su ayudante,

amarraron por una pata al hermoso ejemplar; el mozo lo levantó y el matarife le

dio caña al cuchillo, haciendo gala de un depurado estilo. Hay formas y formas

y ahí, verdaderamente, se mató al animal como Dios manda. En un rústico

cobertizo de madera y envueltos en una atmósfera húmeda y tribal, asistimos al

rápido sacrificio del animal, que murió de una sola estocada, mientras su

sangre se recogía en una caldereta para transformarla en ricas morcillas o

deliciosas filloas. Luego pude ver muy de cerca cómo chamuscaban y

descuartizaban a la rica víctima y, finalmente, degustar suculentos manjares

animales y vegetales mientras veíamos el áspero video de la matanza grabado por

el propio Xose. Todo un bocado de realidad impagable

y exquisito como la vida misma. Pero también una

triste sombra de lo que fue la matanza en los viejos tiempos.

La matanza del cerdo ("a matanza" en Galiza, "la matança" en Catalunya o "txerriboda" en Euskal Herria) fue una fiesta gastronómica, un rito, una celebración de la riqueza y la abundancia de una casa, una tradición y un saber de conocimiento gastronómico acumulado. Armado con un arsenal de cuchillos, molinillos de carne, tripas para embuchar, cubos, ollas y calderas, el matarife no sólo sabía matar al animal, también lo despedazaba y lo mezclaba con especias para su uso y consumo. Cada uno tenía sus mezclas y su punto en el uso del arte de las especias. Estas mezclas de condimentación eran verdaderos tesoros que daban como resultado unos embutidos realmente deliciosos. Un cerdo de los de antes podía llegar a pesar 200 kilos, pues se le criaba en la propia casa con cardos tiernos, patatas, harinilla de cereal o remolachas.

Hoy, las

autoridades autonómicas, nacionales y europeas, con la excusa de "no

causar a los animales agitación, dolor, o sufrimiento evitables durante las

operaciones de sujeción, sacrificio o matanza" nos sodomizan con sus

cerdos enfebrecidos que, sufran o no, engordan en cautividad, hacinados en

cárceles masificadas y comiendo alimentos artificiales que luego, a su vez, se

venden a consumidores humanos que viven de forma muy parecida.

El hombre

moderno es lo que come: una cerda sintética cebada con productos químicos.

3) Tueste

único.

"En la infancia se vive, luego se sobrevive", dijo el poeta del desencanto. Y, mientras los mayores buscan con creciente insatisfacción vicios y placeres cada vez más caros y sofisticados, los niños perdidos siguen esnifando pegamento y comiendo pipas. Ah, las pipas, uno de los manjares vegetarianos más injustamente menospreciados del universo conocido. Si no fueran tan baratas y accesibles, tal vez se servirían en bandeja de plata, recién tostadas, y los críticos gastronómicos de revistas como "Gourmet" o "Bon appétit" comenzarían a hacer reseñas de las mejores semillitas del mercado. Y, sin duda, la marca "Facundo" ocuparía un puesto privilegiado en estas críticas.

Tercer recuerdo infantil: con su calidad extra y su

tueste único, las pipas "Facundo" eran un complemento imprescindible

para disfrutar de los mejores entretenimientos. Comiendo pipas

"Facundo" me tragué las obras completas de Stephen

King o de los Hermanos Grimm,

Como en

las cosas verdaderamente importantes de la vida soy un hombre fiel, en la

actualidad continúo comiendo pipas "Facundo" mientras veo películas o

leo mangas, el "Dazed & Confused"

o las obras completas de Lilian Staveley.

El diseño del envase ha variado notablemente: antes era de plástico blanco con

letras rosas, ahora es más recio y está decorado con las últimas técnicas infográficas. Sobreimpresionada,

una fotografía de las pipas y otra de un girasol, para que los habitantes del

mundo moderno recordemos que esas semillas vienen del campo y que, de momento,

no se fabrican con ordenador... ¿o si?

Lo único

que no ha cambiado es el exquisito sabor de las semillas y, muy especialmente,

el secreto del éxito de las mismas: el dibujo, ese chiste gráfico en el que

vemos a un torerito simpático y cabezón y a un toro enfurruñado y moribundo.

Debajo, para los anales del márketing celtibérico,

una frase ya legendaria:

"Y el

toro dijo al morir... Siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo".

Mi

relación con el hecho taurino siempre ha sido de reojo, con un pie en el umbral

pero sin atreverme a entrar. Gentes que respeto, venero, aprecio o,

sencillamente, me caen bien (Orson Welles, la pantera arriba firmante, mi lejano pariente el

filósofo Ortega –quien siempre gustó de resaltar el aire belmontiano

de sus facciones-, el poeta Machado –por supuesto, Manuel-, los cantautores

Benito Moreno y Rodrigo García, Matías Prats, Fernando Sánchez Dragó, el pintor

Goya en su obra más personal...), se han interesado por la fiesta. También dos

películas llenas de imágenes y ritmos que me arrebatan («MATADOR» y «PANDORA Y

EL HOLANDES ERRANTE») tocan la liturgia de grana y

oro. Y dos de las producciones españolas para tv que

me han resultado más entrañables (la serie «JUNCAL» y cierta entrega de

«CUENTOS Y LEYENDAS» sobre un relato de Aldecoa –con

un Manuel Zarzo impresionante-) glosaban la figura del torero olvidado,

lampando truhanesco o rumiando hemoptisis. Incluso el Pierre Clementi de «BELLE DE JOUR» (precursor –luciferino, tonante, castigador,

pendenciero, inexcusablemente bataillador- del

Will More de «ARREBATO») tiene mucho de torero (hasta

en el

Mi

relación con el hecho taurino siempre ha sido de reojo, con un pie en el umbral

pero sin atreverme a entrar. Gentes que respeto, venero, aprecio o,

sencillamente, me caen bien (Orson Welles, la pantera arriba firmante, mi lejano pariente el

filósofo Ortega –quien siempre gustó de resaltar el aire belmontiano

de sus facciones-, el poeta Machado –por supuesto, Manuel-, los cantautores

Benito Moreno y Rodrigo García, Matías Prats, Fernando Sánchez Dragó, el pintor

Goya en su obra más personal...), se han interesado por la fiesta. También dos

películas llenas de imágenes y ritmos que me arrebatan («MATADOR» y «PANDORA Y

EL HOLANDES ERRANTE») tocan la liturgia de grana y

oro. Y dos de las producciones españolas para tv que

me han resultado más entrañables (la serie «JUNCAL» y cierta entrega de

«CUENTOS Y LEYENDAS» sobre un relato de Aldecoa –con

un Manuel Zarzo impresionante-) glosaban la figura del torero olvidado,

lampando truhanesco o rumiando hemoptisis. Incluso el Pierre Clementi de «BELLE DE JOUR» (precursor –luciferino, tonante, castigador,

pendenciero, inexcusablemente bataillador- del

Will More de «ARREBATO») tiene mucho de torero (hasta

en el  capricho

de elegir como amigo y protector a Paco Rabal). Y, last but not

least, esa apostura torera de Charlie

Mysterio, como un Dominguín

musical e hipercreativo (el hijo que al matador le

hubiera gustado tener y no el que, por desgracia, le salió), a quien siempre

que lo veo (más aún cuando vuelve de Portugal, de pasar unas jornadas de relax

con sus amigos los Espirito Santo) me lo imagino a punto de arrancarse con el

caballo y el rejón.

capricho

de elegir como amigo y protector a Paco Rabal). Y, last but not

least, esa apostura torera de Charlie

Mysterio, como un Dominguín

musical e hipercreativo (el hijo que al matador le

hubiera gustado tener y no el que, por desgracia, le salió), a quien siempre

que lo veo (más aún cuando vuelve de Portugal, de pasar unas jornadas de relax

con sus amigos los Espirito Santo) me lo imagino a punto de arrancarse con el

caballo y el rejón.

Por mi origen andaluz, lo

taurino siempre me ha acompañado como una sombra. Pero nunca he encontrado,

cuando tuve edad de elegir, a alguien con quien ir a los toros (alguien de

confianza que me iniciase en comunión tal haciéndome olvidar lo que en los

80/90 más me llevó a desconfiar de ese mundo –las incursiones de la movida y paramovida, encarnadas por Jaime Urrutia y su moñete arribaspaña, o por Miguel

Bosé y sus guiños de amor/odio a su progenitor en

plan parodia tontolaba del desencanto paneriano, o por el homenaje oligofrénico de Nacho Cano y

Jorge Alvarez, aquello de «LA FIESTA NACIONAL »;

o el pavoneo iletrado y trepa de la sociedad del pelotazo y sus secuelas,

responsable de la masificación quasi futbolística a

la que se refería la pantera arriba firmante; o las sagas basura de ciertas

tonadilleras explotando el ectoplasma del consorte difunto o la amariconada sosez del todavía vivo-). Espero que la citada felina se dé

por aludida y, una tarde promisoria de buenas faenas, me redima de aquesta virginidad mía como espectador de tendido de sol.

Unas

palabras, para acabar, sobre los antitaurinos:

siempre asocio sus disquisiciones y lamentos con aquello que decía una tía mía,

dándoselas de sensible («No me gusta ver los documentales de la 2 porque no

soporto las escenas en que el león se come a la gacela» -a mí, por el

contrario, lo que me causaría una grima y una pena infinita sería ver a un león

condicionado, por algún macabro juego de laboratorio o por algún sádico

adiestramiento circense, a alimentarse de hierba y florecillas

del campo-); también me viene a la mente la matrona filistea de la novela de Philip K. Dick «EYE IN THE SKY»

(que se dedica a borrar todo lo que le desagrada del universo hasta convertirlo

en inviable, precisamente porque lo que le desagrada es fundamental para que el

universo funcione).

Unas

palabras, para acabar, sobre los antitaurinos:

siempre asocio sus disquisiciones y lamentos con aquello que decía una tía mía,

dándoselas de sensible («No me gusta ver los documentales de la 2 porque no

soporto las escenas en que el león se come a la gacela» -a mí, por el

contrario, lo que me causaría una grima y una pena infinita sería ver a un león

condicionado, por algún macabro juego de laboratorio o por algún sádico

adiestramiento circense, a alimentarse de hierba y florecillas

del campo-); también me viene a la mente la matrona filistea de la novela de Philip K. Dick «EYE IN THE SKY»

(que se dedica a borrar todo lo que le desagrada del universo hasta convertirlo

en inviable, precisamente porque lo que le desagrada es fundamental para que el

universo funcione).

una

memorable faena de

Entre

todos los toreros me quedo con Luis Miguel Dominguín. Su figura trasciende lo meramente taurino para

adentrarse en otros terrenos y la sensación que tengo es que nunca desperdició

una sola oportunidad utilizando su habilidad para abrirse camino.

Entre

todos los toreros me quedo con Luis Miguel Dominguín. Su figura trasciende lo meramente taurino para

adentrarse en otros terrenos y la sensación que tengo es que nunca desperdició

una sola oportunidad utilizando su habilidad para abrirse camino.

Y bien

lejos que llegó... Nada le vino regalado. Su fe en sí mismo y su inagotable

oficio de seductor le hacen, a mi modo de ver, más grande que la vida.

El

erotismo y la muerte aparecen perfectamente encarnados en el torero.

Cupido había muerto pero él reía el muérdago.

El as de

ases madrileño debutó valiente en 1938, con tan sólo 12 años.

En los 50, técnico y poderoso, ve crecer su fama internacional; sedujo a Hemingway por su pugna con Ordóñez, su eterno rival y de ahí surgiría "VERANO SANGRIENTO".

Su asombroso magnetismo volvió locas a Lana Turner, Ava Gardner ("la mujer más excitante de su generación"), Rita Hayworth, María Félix, Lauren Bacall... Miroslava Stern se suicidó por él.

Loco de la

posesión carnal, su erotismo le sitúa más allá de lo lúdico o lo anecdótico.

Seduce y folla cual depredador; es su mecanismo de indagación en su expresión

más íntima en relación con un entorno hostil de posguerra, pueblerino, inculto

y alienante.

Su demanda

de rendición incondicional de sus amantes le lleva al placer descontrolado y al

gozo sin límites.

Ejercicio

que se convierte en espiral y que debe renovar una y otra vez.

Dando

muestras de una increíble incorrección-y anticipando modas absurdas,-en 1955 se

casó por lo civil con la actriz italiana más bella en Las Vegas, entonces meca

del gangsterismo.

En el amor

era insaciable y sus relaciones extramatrimoniales le acabaron llevando, cual

eterno retorno, a su propia sangre volviendo locas a sus propias primas.

Se

consideraba más franquista que Franco pero se relacionó con gentes de toda

procedencia.

Cocteau se

enamoró de él -como gran parte de la intelectualidad de entonces- y le presentó

a Picasso, que en un principio le temió por

considerarle anticomunista.

Cocteau se

enamoró de él -como gran parte de la intelectualidad de entonces- y le presentó

a Picasso, que en un principio le temió por

considerarle anticomunista.

El genio

malagueño tardó poco en hacerse su íntimo amigo (acabaría retratándole desnudo)

y Dominguín, a través de Franco, posibilitó su

regreso a España.

En 1962 el

torero jugó a tres bandas en un ambicioso proyecto que de haberse materializado

se habría adelantado al Guggenheim por 30 años; aquí

es donde quedó demostrada su innegable vena artística.

Convenció

a Picasso y al arquitecto catalán Antonio Bonet para levantar una insólita plaza de toros cubierta en

El proyecto era una reinterpretación del circo romano y

hubiera sido el contrapunto perfecto al Valle de los Caídos y

El

triunvirato hubiera dotado a Madrid de una modernidad daliniana-picassiana sin precedentes. Pero era demasiado para

entonces.

Los desequilibrios,

el contínuo estado erótico y la discontinuidad de los

órdenes normales del vivir son frecuentes en su vida.

La vida es

un gran ruedo para él. En su inagotable coso taurino todo lo que entra es digno

de ser cazado.

Rebelde y

solitario, rompe con los modelos del pasado y su comportamiento huye de lo

socialmente moral.

La

exacerbación de lo erótico en la figura de Dominguín

acerca lo fisiológico a lo místico.

Dominguín fue el cazador, el rey del

brindis que siempre tiene en mente el próximo festejo antes incluso de consumar

la fiesta.