fotografías originales:

Alvaro Castro

COMEBACK

Empecemos

por el final. Volver a España tras un viaje por el extranjero siempre es un shock.

Bajas del avión, ves la caspa ya desde la sala de recogida de equipajes y oyes

a la gente gritar y ves la basura por las calles y lo gris de las

construcciones y te sientes como una mosca que, tras ser sacada de su plasta de

mierda y llevada a una habitación fría pero armoniosa, minimalista pero zen,

vuelve a ser depositada en su trozo de caca, que según va pasando el tiempo,

está más podrida y huele peor. He aquí la distancia entre Tokio y Madrid. Entre

el cielo y el infierno. Entre las calles limpias, inmaculadas, llenas de

edificios imponentes, pantallas de video con anuncios y gente silenciosa

colmada de vida interior y exterior caminando con elegancia o en bicicleta, a

las rúes de caca, al tráfico atroz, calles grises y estrechas, decadencia por todas

partes, inmigración de quinta categoría portadora de inmundicia y enfermedades

(dicen que vuelve el sarampión) mezclada con una suciedad generalizada de

cuerpos, almas y mobiliario urbano. Del día a la noche. De la luz a la

oscuridad. Aunque no soy nada platónico, esto me recuerda al viejo mito de la

caverna. España es una cueva o, peor aún, una alcantarilla. Y nosotros somos

ratas a las que ya no nos importa que vengan otras ratas más inmundas a

mordernos. Frente a eso, la limpia frialdad, el quirúrgico capitalismo de los

nipones, representa el futuro. Nuestra "tolerancia"

norteafricana, nuestra decadencia europea, nuestra mediocridad española es el

pasado. Al llegar aquí desde Japón, el contraste es tan insoportable para mí

que siento dolor físico. Ruido, risas, gritos, voces, cacareos, pitidos de

claxon, estupidez generalizada, antiestética total. Como diría Rambo, esto es

un infierno. Y como diría un gallego japonófilo residente en Madrid: de Tokio

al cielo.

AEROPLANO

Flashback.

Así empezó todo. Volamos en un Boeing 746 de British Airways, en Club World,

junto a una docena de privilegiados. Londres-Tokio. Tanto yo como Alvaro, mi

acompañante, disponemos de un asiento transformable en cama dotado de la más

moderna tecnología. No estoy situado cerca de la ventanilla, pero el espacio es

grande y puedo acercarme cuando quiera

a mirar por una de ellas. Si me aburro, dispongo de mi propia pantalla

digital con videojuegos y películas a la carta (algunas de las cuales, como una

mierda pseudofeministoide de Susan Sarandon y Goldie Hawn, todavía no han sido

estrenadas en la gran pantalla), amén de diferentes cadenas de TV (como la

deliciosa Cartoon Network) y un canal dedicado a informarnos, mediante

diagramas, gráficos y mapas, de la trayectoria que recorre nuestro avión y de

que todo va bien y es superseguro. Todos estos mapas y todas las instrucciones

de seguridad y todo el confort y todo el bla bla bla en inglés y japonés no son

más que velos para alejar de nuestra cabeza la verdad: la muerte impregna los

aviones y menor fallo técnico o humano puede ser fatal y convertirnos a todos

en cenizas. Es verdad que hay pocos accidentes aeronáuticos. Pero también es

cierto que es muy difícil (por no decir imposible) sobrevivir a un accidente

aéreo. Paso la mayor parte de las 12 horas que dura el viaje hablando con

Alvaro, comiendo (nos sirven japanese food a la carta, cortesía de uno de los

mejores restaurantes del mundo), jugando al Tetris y a un juego muy retro (de

un minero que tiene que coger moneditas y escapar de unos bichos) y, por

supuesto, meditando. También paseo por el avión y subo al piso de arriba a

picar chocolatinas. No duermo. Es la primera vez que viajo al país de Takeshi

Kitano, de Yukio Mishima, de Osamu Tezuka, de Akira Toriyama, del budismo zen y

de las dulces geishas. Sólo un par de viajeros orientales y la sonriente y

joven azafata japonesa (las demás son rancias y gaseables británicas de mediana

edad con cara de cazapedófilos; primas hermanas de la Dama de Hierro) sirven de

aperitivo a lo que voy a vivir en los próximos días. Tras muchas horas de

avión, con el sentido del espacio y del tiempo completamente alterados,

selecciono "Blade Runner" en mi pequeña pantalla y vuelvo a verla por

enésima vez. Me gusta más que nunca y lo que siente Harrison Ford caminando

bajo la lluvia entre millones de personas, bajo la pantalla de video por la que

asoma una sonriente nipona vestida a la manera tradicional, es otro preludio de

mi futuro próximo, sólo que en limpio. Al parecer, me comenta mi compañero de

viaje, que es un touriste de luxe que viaja y escribe sobre viajes en cabeceras

tan cool como Wallpaper, la ciudad que se parece a la de Blade Runner no es

Tokio, sino Sao Paolo (Brasil). Tokio, como estoy a punto de comprobar, es más

limpio, más zen, menos dirty, más hi-tech. En fin, que Tokio es tan futurista

que no hay manera de recrearlo en ninguna peli de imagen real. Sólo se parece

al Metropolis de Tezuka y, tras una bomba nuclear, sólo podría parecerse al

Neotokio de Otomo o a la ciudad en ruinas de Dragon Head. Y es que sólo los

nipones, pienso yo después, son capaces de representar y reflejar sus propias

megalópolis. Porque sólo ellos entienden la magia que las envuelve.

QUIERO VIVIR EN ESTE

AEROPUERTO

Nada más entrar en la sala de recogida

de equipajes del aeropuerto de Tokio (que se llama Narita, porque está en esa

localidad del mismo nombre cercana a Tokio, que vive de su agricultura y es

célebre por el filme "Tora-san"), siento que estoy en Japón. Reina el

orden, el minimalismo y un relativo silencio que no dejará de gritar durante

toda mi estancia. Esto es discreto y grandioso. La muchacha de ojos

extremadamente rasgados (casi invisibles) que sella mi pasaporte lo hace con

una rapidez y una eficacia insólitas, casi inhumanas. Seguro que es la mejor en

su trabajo aunque (como solía decir Wolverine-Lobezno, canadiense iniciado en

los misterios orientales por Mariko, su novia japonesa) su trabajo no sea muy

agradable. Me da pena tener que dejar ya el aeropuerto. En él todo es cálido y

agradable. Aunque estamos en uno de los países más capitalistas del mundo, aquí

no ocurre como en Londres o en Madrid, que te ves agobiado por cientos de

mensajes publicitarios y tiendas de todo tipo nada más bajar del avión. Aquí

todo es tan discreto y sutil y tan lleno de lleno de gracia como imaginaba. El

autobús que nos traslada al hotel también es muy silencioso: hay mayoría de

nipones y, cuando en otros países se pondrían a mirar hacia el exterior y a

hablar a gritos, aquí miran hacia dentro y hablan en susurros. Pienso en los

monjes zen (con su intenso laconismo) y en que, cuando vuelva a España, me va a

ser más difícil todavía soportar los alaridos y el murmullo de las gentes en

los transportes públicos.

BALLARD DESAYUNA CON KING EN EL

JARDIN DE TÉ

En el corazón de la metrópolis se encuentra nuestro

hotel, Le Meridien Pacific Tokyo. Por fuera, es un bloque de hormigón gris

plagado de ventanitas negras. Recuerda bastante a los edificios que dibuja Miguelangel

Martín o, mejor, a ciertas descripciones de Ballard (como "La isla de

cemento" o "El rascacielos"). Ahora compruebo que a J.G. le

afectó pasar parte de su infancia en un campo de concentración japonés todavía

más de lo que pensaba. (Y ello me confirma, una vez más, que ni los campos de

concentración ni el dolor ni las experiencias fuertes son prescindibles. No hay

bien ni mal -que por bien no venga- y lo que no nos mata nos hace más fuertes y

no debemos perseguir lo cómodo, fácil o agradable, sino lo que es preciso y el

destino obliga a desear). Por dentro, como el Hotel Overlook: Espacios enormes,

desmesurados, casi siempre vacíos o sólo transitados por una agridulce señorita

de la limpieza nipona que me sonríe y me hace reverencias. El silencio no es

sepulcral, sino que habla por los codos, susurrándome frases llenas de sentido

y armonía. Es una sensación muy extraña, estar en un entorno físico que

recuerda al Overlook, pero con una sensación que, lejos de ser inquietante, me

llena de paz. Este agradable estado psíquico se intensifica al salir al jardín

que se esconde en el corazón del Hotel, que parece una nueva versión de un

viejo grabado nipón: una cascada cae sobre un estanque en el que meditan peces

de colores iluminados. Hay linternas de piedra y extrañas rocas. La vegetación

se compone de árboles de té que parecen recortados por Eduardo Manostijeras,

cerezos, pinos enanos, enebros y céspedes aterciopelados. Aunque las mesas

rompen un poco el hechizo y están llenas de gente (occidental y oriental;

turistas o no) todos hablan en susurros y nadie vulnera el voto de perfección

sobrenatural que domina el jardín. Subo a la habitación 2703 (o sea, la 03 en

el piso 27). La velocidad del ascensor me tapona los oídos y altera el curso de

mi sangre. Llego a mi habitación y vuelve a invadirme el vértigo. La vista, que

sería letal para un ojo progre, me maravilla. Desde aquí domino el gran país:

luces, hormigón, tecnología punta, cúpulas, chimeneas altísimas que me

recuerdan a Puentes de García Rodríguez, edificios que parecen platillos

volantes, enormes e inmaculadas explanadas de cemento cuyo objeto escapa a mi

comprensión occidental... Arbolitos chinos y construcciones semi-tradicionales

conviven con maquinaria industrial de alta tecnología y titanes de cristal y

hormigón. Podría estar viendo el futuro de Nueva York, si no fuera porque algo

cubre la ciudad como un manto de oro que no se puede ver pero que, por eso

mismo, es inmortal e indestructible. En la mesilla hay un Nuevo Testamento y un

manual de budismo zen, ambos en inglés y japonés. Recuerdo la estrategia de lo

invisible de la que me hablaba Dragó y que hace latir el corazón nipón bajo

estas fachadas de aspecto casi yanqui. Aquí, aunque todos los días haya

pequeños Hiroshimas y Nagasakis culturales, aquí, donde los McDonalds venden

hamburguesas pero también comida tradicional japonesa, el etnocidio nunca

llegará a consumarse.

¡HEY,

QUE EL PODER DE SHIN CHAN NO TIENE FRONTERAS!

Si Shin Chan tiene un éxito increíble en España y es

considerado por Asociaciones por los Derechos del Niño y Partidos Políticos

como una amenaza para las (a los ojos de los perversos demócratas) frágiles

mentes de los infantes de nuestro país, en Japón es casi uno más. Me explico:

el creador de este entrañable personaje, Yoshito Usui, es rico y famoso gracias

a la popularidad de sus mangas, animes y merchandising, pero no más que otros.

Aquí los autores de manga tienen estatus de estrellas de cine. Usui es uno más

y, mientras en España sus muñecos están hasta en la sopa, allí en Japón cuesta

a veces encontrar merchandising suyo, que se ahoga en un mar de cientos de

miles de muñecos de decenas y decenas de series, películas, webs o mangas. Días

después, mi amiga Michiko me explicaría todo: en Japón Shin Chan es una serie

para niños y a ella le sorprende que a mi me guste tanto y, mucho más, que a

los políticos y defensores del menor les parezca algo que puede pervertir a los

niños. "¿Qué cosas tan oscuras tienen esos señores en la cabeza para

pensar así?", se pregunta y me pregunta Michiko. Montañas y montañas

de basura escondidas en su armario, le respondo y me respondo yo. Todavía hoy

sigo disfrutando como un occidental perplejo con las aventuras del niño más

descarado y divertido del Japón. ¿Por qué? Por su inocencia y su sinceridad,

porque es el único personaje de tebeo traducido al castellano que se atreve a

todo: a preguntarles a las chicas si llevan braguitas sexis... y también a

decir que el rey va desnudo (memorable ese capítulo en el que el bueno de

Shinosuke pone en evidencia ante las cámaras de televisión la hipocresía de los

políticos de su país; los políticos son un fraude aquí, en Japón o en Cuba,

pero al menos los nipones saben hacerse el seppuku profesional a tiempo). Esa

inocencia y esa falta de mentira y de suciedad en el alma es tan habitual en

Japón y tan rara en España, que no es raro que Shinosuke sea uno más en su país

y un verdadero héroe en el nuestro. Me llevaré, de vuelta a las Españas, tres

recuerdos de Shin Chan: un llaverito de este loco bajito vestido con traje de

avispa (un disfraz muy común entre los pequeños nipones), un manga original a

todo color y una foto junto a un cartel callejero de una de sus películas para

cine.

EL PAIS DEL SOL CATÓDICO

Una de mis

principales ocupaciones en la habitación del hotel, amén de escribir y mirar

perplejo por el ventanal, es ver la tele. En España suelo escribir con la tele

puesta, aunque a veces me veo obligado a bajarle el volumen porque me distrae.

Aquí, sin embargo, la tengo a todo volumen, ahora mismo, mientras escribo esto

en una libreta de Muji (cadena de tiendas nipona que vende todo tipo de objetos

de sencillo pero impecable diseño, desde lápices de colores hasta trajes).

Escribir con la tele nipona de fondo es toda una experiencia. Como no entiendo

ni una palabra de lo que dicen, no perturban mis pensamientos y el dulce pero

implacable acento nipón me acompaña con su delicioso, delirante y delicado

tono. De nuevo, me siento extranjero seducido. Mejor que en casa. Mejor que

muerto.

Aquí, el

hotel pone a mi disposición 21 canales de aquí y allá con nombres como NHKG,

CNN, NHKE, NTV, BBC, TBS, CX, ANB, TX, BS-1, BS-2, TVK, CTC, S-1 ó S-2. Aunque

en el mando a distancia están numerados del 1 al 21, se saltan varios números

(7, 9, 13, 15...). En el ascensor ocurre lo mismo, que se saltan pisos como el

28. No sé si serán canales malditos o habitaciones-fantasma o será una cuestión

de supersticiones. La tele nipona es un delirio: documentales desquiciados,

fútbol (lo descubrieron con el mundial y, por desgracia, les encanta), cuentos

de sombras chinescas sobre locomotoras vivientes que son perseguidas por hordas

enloquecidas, jóvenes de look postmoderno y occidentalizado comiendo con

palillos y bebiendo sake en silencio, una serie de samurais que es como el

"Curro Jiménez" nipón, teletiendas demenciales, billar zen en plano

cenital, miles de programas culinarios (aquí les gusta la comida más que el

sexo y Arguiñano sería norma y no excepción), teatro tradicional, programas de

informática avanzadísima, informativos de atrezzo minimal, programas de aerobic

en los que chicos y chicas bailan sobre una pantalla... Los programas

infantiles merecen un punto y aparte.

La programación infantil es casi la parte más

bizarra de la tele nipona. En NHKE, una niñita nipona de unos 10 años juega con

un perro gigante de peluche con voz de hembra (una suerte de Espinete nipón con

una Emma cohen de allí en su interior), juntos hacen cosas con plastilina:

moldean figuras y las colocan sobre un papel pintado a cuadrículas negras con

carboncillo. Luego levantan las figuras y se ríen porque el carboncillo ha

manchado de negro las figuritas de plastilina. De pronto, entran en escena

otros personajes (ahora de dibujos animados) y bailan, saltan y ríen con ellos

llenos de felicidad. Luego parecen unos 15 niños disfrazados de avispas o

escarabajos de colorines (como Shin Chan) y juegan con el perro y la niña sobre

un decorado multicolor, mientras dicen cosas que no comprendo.

También ponen series occidentales, mayormente de los 70 y de los 80. Los Angeles de Charlie se me antojan más sexys que nunca dobladas por japonesas. Los Thunderbirds me parecen tan aburridos y grotescos como siempre. Kung Fu y su espiritualidad fast food me parecen más ridículos todavía en el país del zen. Y Dallas (que reponen en inglés) me vuelve a enganchar como siempre: adoro esta serie, tal vez porque de pequeñito mis padres me prohibieron verla y yo me vi obligado a seguirla, entre emocionado y frustrado, a través de los comentarios de mis amiguitos.

CERCA DE SHIBUYA

Caminamos hacia la estación de metro en Shibuya,

cuando vemos una multitud que, a pesar de la fina lluvia ácida que no deja de

caer, se amontona alrededor de un pequeño edificio, que está junto a un enorme

rascacielos iluminado. Movido por la curiosidad de ver qué es lo que mueve

masas en Japón, me acerco y veo que están retirando un cadáver que saltó desde

el rascacielos y murió sobre el tejado de la construcción más pequeña. Dos

hombres que deben de ser el equivalente nipón a los bomberos, suben por una

escalera hasta la azotea donde yace el cuerpo y lo retiran con una camilla.

Mientras tanto, otros cinco hombres sujetan una enorme mampara para proteger el

honor del cuerpo muerto de las miradas extrañas. Y es que hacen falta más

hombres para proteger un alma que para acarrerar un cuerpo. En primera fila,

dos hermosas adolescentes con traje de colegialas se ríen. En sus risas hay

emoción y crueldad, pero también una gran inocencia y naturalidad ante la proximidad

de la muerte. Mi acompañante quiere que nos vayamos: teme que los carteristas

hagan su agosto con nosotros. Y yo pienso que aquí en este país no debe de

existir ese tipo de delincuencia menor, aunque luego me acuerdo de una historia

de Black Jack sobre un carterista y le hago caso a mi amigo y nos vamos hacia

el silencioso metro. Mientras, mi esperanza de comprender oriente vuelve a

morir bajo la lluvia radioactiva.

MIS DULCES GEISHAS

Para la mirada

del visitante occidental, uno de los mayores misterios del Japón es el eterno e

indescifrable encanto de sus mujeres. A mí NO siempre me han vuelto loco las

japonesas. Hace unos años, la japonesa no dejaba de ser una etnia exótica no

especialmente morbosa a mis ojos. Pero no estuve realmente obsesionado con la

mujer japonesa hasta hace relativamente poco, cuando me enamoré perdidamente

del alma nipona. Admiro y respeto todo lo que tiene que ver con Japón, pero no

puedo ver en el hombre japonés atractivo físico alguno, ni siquiera en

samurais, actores de cine o maestros zen. Sin embargo, la mera proximidad de

una hembra japonesa hace que estallen todos mis sentidos: La vista (por su

delicioso color; aunque algunas son efectivamente amarillas, mis favoritas son

las que poseen pieles blancas como la luna, y no lo digo como marisoliano

recurso lírico, me refiero a esas pieles adolescentes blanquísimas pero que,

como el satélite de la tierra, tienen vetas sonrosadas. También masturban mi

mirada sus preciosos ojitos rasgados que velan y congelan la mirada, sus

diminutos y encantadores pies y sus delicados y pequeños pechos, amén de su

sofisticada forma de vestir: ya no se trata de que sean más o menos modernas,

sino que van pulcras y arregladas minuciosamente, como auténticas geishas del

nuevo milenio); el oído (por sus muchas veces agudos pero muy musicales timbres

de voz que modulan magistralmente la belleza femenina de la lengua japonesa,

por sus silencios llenos de significado, porque como gatitas iluminadas no

hacen ruido al andar ni aunque lleven tacones de aguja, por los grititos y

suspiros que emiten cuando hacen el amor), el olfato (cuando conocí a la novia

de Dragó o a otras japonesas fuera de Japón, achaqué su dulce y erotizante olor

a la individualidad de la propia chica o a las buenas artes de ciertos

diseñadores de perfumes, pero el estado de perpetuo celo o excitación que viví

en Tokio me llevó a la conclusión de que estas chicas niponas huelen diferente,

huelen mejor, más dulce e intensamente que la inmensa mayoría de las

occidentales. Esto no es una impresión subjetiva, es un hecho derivado de que,

en general, la mujer nipona aunque es

muy aseada, no usa perfume y huele a ella misma: en un país como este, amante

de la verdad, ponerse perfume y ocultar el olor propio se considera una falta

de respeto y sinceridad. Consecuencia: En el metro, mi pituitaria sufría un

perpetuo estado de clímax e incluso llegué a experimentar espontáneos orgasmos

nasales, a pesar de que el olor de las niponas no es especialmente fuerte,

debido a su sangre pura y a su sanísima gastronomía, en la que las toxinas

carnívoras no abundan, precisamente), el gusto (como su olor, el sabor de la

piel, de la saliva y del flujo vaginal nipones son almibarados manjares de

dioses), el tacto (aunque ninguna raza del planeta está libre de la lacra de

las afecciones cutáneas --pude ver más de una y más de dos japonesas con el

rostro convertido en pizza por una invasión de enormes espinillas-- por regla

general, las japonesas --y los japoneses-- envejecen mucho más lentamente que

otros pueblos y es fácil encontrarse con treintañeras que poseen cutis tan

suaves como la seda y tan tiernos como el culo de las preadolescentes

occidentales). Y, además de los sentidos, está el espíritu. Como mens bella in

corpore bello y la cara es espejo del alma, las japonesas no llevan a mujeres

fatales debajo de esa fachada, sino que poseen corazones puros e inocentes,

guardan la ingenuidad de una niña hasta la muerte, tienen la capacidad de

sumisión de una esclava romana (pero siendo siempre esclavas que no sólo

escogen a su amo, sino que están orgullosas de servirle) pero todo ello con una

forma de ver el amor y una gélida dureza e imperturbabilidad propia de su

cultura no judeocristiana. Propia de un pueblo que calla y medita. Mi amiga

Michiko, una hermosa profesora, intérprete y traductora de español que vive en

la ciudad de Osaka donde escribe su primera novela, me comentaba hace poco que

tiene muy claras las fronteras entre amor y sexo, entre romance y matrimonio y

que, no sólo no le da ningún cargo de conciencia liarse con hombres casados o

echar un polvo cuando le entran ganas, sino que el hombre con el que finalmente

se case tendrá plenas libertades para ser infiel, siempre y cuando la respete

como esposa y sepa distinguirla de sus efímeros líos. Michiko se muestra

atónita ante la actitud celosa de un español con el que estuvo ennoviada una

temporada: "si incluso él y sus padres me espiaban los e-mails y los

mensajes en el teléfono móvil. Creo que no se fiaban de mí porque soy japonesa

y porque tengo un millón de amigos". He aquí otra muestra del abismo

sociocultural que existe entre la mujer oriental y la occidental. Así las

cosas, y teniendo en cuenta la situación por estos parajes, ¿quién no desearía

a una esposa nipona? Si no en cuerpo, por lo menos en alma.

TOY STORY

Para alguien como yo, retardado emocional que

prefiere los personajes de tebeo y anime a la mayoría de las personas de carne y

hueso, Japón es un paraíso terrenal. Aquí usan los muñequitos de manga para

casi cualquier cosa. Por la calle, la mayoría de los carteles o spots

electrónicos contienen dibujos manga, las tiendas de moda los usan... no es

algo sólo para niños. Tal vez tenga algo que ver con el espíritu inocente,

puro, infantil de todos los nipones. En un programa del canal NHKG veo a una

mujer explicándole a otra cómo fregar los platos a través de dibujos manga. Hay

decenas de spots publicitarios que tiran de muñecos a lo Ultraman y cartoons en

lugar de seres humanos. Y en la redacción de GQ y Vogue Nippon, que visitamos

un día, las mesas de los trabajadores (que están separadas por paneles para que

no se distraigan los unos con los otros y se dediquen sólo a trabajar) están

todas plagadas de muñequitos manga. En el metro, los ejecutivos, estudiantes o

amas de casa, los japonesitos medios, prefieren la lectura de mangas a el

consumo de prensa deportiva (aunque más de uno también lee publicaciones

especializadas en fútbol o en sumo, que es allí el deporte rey). Pero, por

encima de todo, aquí reinan la fantasía y la maravilla. Incluso en los momentos

más sórdidos, cuando paseo por Shibuya de noche y me ofrecen drogas sintéticas

o sexo de pago, la pureza espiritual, la limpieza étnica, llenan de magia las

situaciones. Como dijo el Profesor a Kypling, "el chino es un viejo

cuando es joven; pero el japonés es un niño toda la vida".

FORMAS DE VIDA

Mucho me

sorprende pasear por la calle y ver cómo los japoneses imitan hasta la

caricatura el american way of life. Veo mujeres vestidas como damas de la

Quinta Avenida, hombres que de no ser por sus ojos rasgados podrían ser

oficinistas de Wall Street o teenagers que parecen sacados de un video clip de

Eminem. Sin embargo, por ejemplo, llama la atención el hecho de que casi nadie

habla el idioma del Imperio Yanqui. Cuando me he visto obligado a preguntar una

dirección de una tienda de mangas, un taller de diseñadores o un museo, el

japonés o la japonesa me respondían con mímica, sin comprender, pero su

cortesía les obligaba a ayudar al extranjero y, entonces, optaban por

conducirme personalmente hasta el lugar que yo quería visitar. Yo los seguía

fascinado y silencioso. Al llegar, me sonreían, se despedían con una reverencia

y se retiraban. En general, el japonés sólo habla su idioma, incluso en

restaurantes de lujo o ciudades universitarias o distritos fashion. Cada

japonés interpreta su papel con suma perfección. En una callejuela cerca de

Harajuku conocí a una diseñadora de joyas que tenía una pequeña tienda-museo

donde exponía sus creaciones como si viviera en el corazón de Milán. Poco más

allá, una tienda de discos oldies en vinilo (ya sabes, blues rural, hillbilly,

country and all this kind of shit) es regentada por un clon nipón de Robert

Crumb que, en tributo a mi occidentalidad, pincha una canción de blues marciano

en inglés que compara a los japoneses con simios. En la calle de los

diseñadores alternativos, un chico bastante fumado (la tienda huele a marihuana

y él se ríe por todo) con melenas, piercings, sudadera Adidas negra y

pantalones de camuflaje, elogia mis bambas Vans en un tosco inglés-japonés y me

vende una chupa americana Carhart de segunda mano, mientras suenan Ministry. En

una tiendecita de un centro comercial, un joven nipón ha recreado un trozo de

la vieja Europa que se encuentra en los tebeos de Tintín, en las películas de

Jean Paul Belmondo, en viejos números de Vogue o en los anuncios de Martini.

Vende todo tipo de merchandising relacionado con la era dorada de la Dolce Vita

europea. Poco más allá, hay otro que va de Beatnik, con su boina y todo, y

vende tebeos arties, merchandising de grupos terroristas, revolucionarios

occidentales que ya no existen o libros raros de nipones que imitan de Kerouac.

Te guste lo que te guste, busques lo que busques, aquí lo encontrarás ampliado

y remasterizado por la impronta nipona.

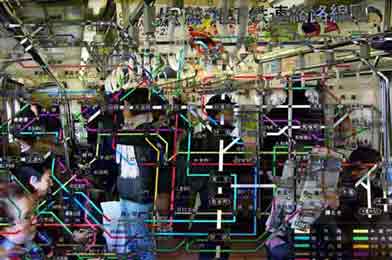

CHIKATETSU

El metro

de Tokio es espectacular. Tanto el interior como el exterior de los vagones

están sobrecargados con publicidad y anuncios de todo tipo, de un diseño

impecable. (Aquí hasta los carteles de contactos que las prostitutas dejan en

las cabinas telefónicas tienen una bonita solución gráfica). También hay

decenas de pantallitas de video de todos los tamaños, que nos enseñan desde

video-clips hasta cómo ceder el asiento a los mayores o a las embarazadas (esto

lo hacen con funny animals de animación tridimensional). Aunque estamos en una

megalópolis como Tokio, en el vagón somos rara avis: aquí apenas hay

inmigrantes y el poco turismo que hay es de lujo y pasa desapercibido. Se ven

escasos occidentales o gentes de etnias diferentes a la nipona. Japón es de los

japoneses y el recuerdo del metro de Madrid, lleno de pedigüeños infectos y

gente desagradable y maloliente me resulta ahora intolerable. El ambiente en el

metro de Tokio es todo lo contrario: tranquilo, limpio y relajado hasta en la

hora más punta. Hay servicios muy cuidados y tiendas de todo tipo en la inmensa

mayoría de las estaciones. Los japoneses aprovechan los trayectos en metro para

escuchar música en reproductores de MP3 de última generación, ver televisión,

jugar a videojuegos en sus teléfonos móviles, leer mangas o dormir (como

duermen a intervalos, la cabezada del metro es para muchos japoneses el único

momento de sueño en muchas horas a la redonda). Aunque un mapa de metro japonés

pueda parecer engorroso (y de hecho lo sea), no resulta demasiado difícil aquí

hacer trasbordos y llegar al destino deseado. Hay un pequeño problema: existen

muy pocos carteles y mapas de metro en inglés (la mayoría están en caracteres

nipones), con lo cual hay que estar muy atento para ir en la dirección

correcta, en el vagón correcto y en la línea correcta. Enemigo del despilfarro,

el japonés hace que pagues sólo el trayecto que recorres, ni más ni menos. Por

eso hay diferentes precios para cada billete.

EL

MERCADILLO MUTANTE

Visitamos el equivalente a el madrileño Rastro en

Tokio, Nomi-No Ichi, que no se celebra sólo los domingos, porque tiene su zona específica

y no molesta y además aquí son así. Al llegar, comemos sushi en un sitio

bastante cutre de comida rápida. Los platitos, en cada uno de los cuales hay

una pieza diferente, giran por una cinta transportadora que bordea la barra en

la que estamos sentados. En el centro, un incansable cocinero va preparando el

sushi con suma maestría y, a medida que termina las piezas, las va colocando

sobre la cinta. Nosotros elegimos y cogemos los platitos y vamos comiendo lo

que en ellos hay con palillos. Una camarera se ocupa de traernos las cervezas

japonesas. A la salida, entregaremos los platos (cada uno de un color o

dibujito diferente, que representan precios distintos) y nos cobrarán los yenes

que debemos. Una vez saciados, nos echamos a la calle y recorremos el

mercadillo. En los yatai (los puestos) venden de todo, desde gafas de sol o

botas Doc Martens hasta camisetas, recuerdos de Japón, kimonos o comida. Nos

alegramos de no tener hambre, porque la comida que venden en los puestos es un

tanto desagradable. En uno preparan una especie de calamares gigantes como los

que comían en el restaurante de Existenz de David Cronenberg. En otro hay

pinchos morunos de extraños frutos silvestres. En el de más allá vemos otra

criatura marina mutante que huele raro y que es destripada por un nipón de

imperturbable sonrisa. Entramos en una tienda de recuerdos para comprar las

típicas paridas de turista: katanitas, postales de la ciudad, muñequitas

tadicionales, camisetas de Tokio... Los viejos que llevan el chiringuito van vestidos

con kimonos tradicionales y nos sonríen y nos hacen reverencias mil. Seguimos

caminando por el mercadillo. Un hombre raro nos quiere vender algo. Unas

adolescentes nos piropean sonrientes. Les devolvemos el cumplido y entramos en

un local que alberga un centro comercial muy parecido al Arturo Soria Plaza.

Decepcionados porque casi todas las tiendas son como muy occidentales, volvemos

al bullicio del mercado, a sus carteles de plástico que ya empiezan a

iluminarse con la caída de la tarde. A sus mercaderes que gritan pero no

molestan. A su relativo silencio (para ser un mercado). A su mezcla de olores

violentos con aromas embriagadores que vienen de puestos de dulces o de

jovencitas niponas. (Puedo oler sus feromonas naturales). Con ese cansancio y esa

tristeza que caracterizan al fin de un día de feria, nos dejamos llevar por la

muchedumbre que se dirige al metro y por el metro que nos conduce hasta el

hotel.

EL

CAPITALISMO COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES

Libre de

todo complejo de culpa (judeocristiano), el japonés gasta dinero y consume fría

pero certeramente, sin prisa pero sin pausa, del mismo modo que trabaja sin

horario los siete días de la semana (Dios no descansó el séptimo día: creó

Japón). La gente no piensa en medios. El trabajo es un fin en sí mismo. No

importa lo que hagas, sino cómo lo hagas: con suma perfección. Sé el mejor en

tu oficio, aunque tu oficio no sea muy agradable. En Tokio, las obras urbanas

se realizan por la noche, de la manera más silenciosa posible, y existen

obreros especialmente contratados para indicar con cortesía por dónde tienen

que desviarse los viandantes: y esto lo hacen con una sonrisa de oreja a oreja

y una reverencia calculada al milímetro. No hay un solo papel en las aceras y

calzadas niponas. El asfalto de Tokio aprobaría con matrícula de honor la

prueba del algodón del mayordomo de la tele. Y esto no sólo se debe a los

funcionarios que limpian calles y plazas con meticulosa maestría, sino también

al profundo sentido de la responsabilidad y del amor propio y del orden que

impide a los japoneses mear fuera del tiesto. El dinero no es un fin, sino lo

que siempre tuvo que ser: un medio. El consumismo salvaje del capitalismo

occidental ha sido llevado al límite aquí. Las marcas pijas, como Dolce &

Gabbana o Chanel, son objeto de culto. Las mejores tiendas tienen enormes

sucursales en Tokio, Osaka y otras urbes del país. Las adolescentes no dudan en

vender sus cuerpos al mejor postor para conseguir dinero con el que comprar una

exclusiva bufanda de Prada para poner la (a sus ojos imprescindible) guinda

trendy a su uniforme de marinerita colegiala. Los carteles de los anuncios

parecen de un remake de Blade Runner rodado en el siglo XXIII: en lugar de

paneles publicitarios, hay enormes pantallas de video por todas partes,

escupiendo publicidad para los viandantes. El sistema nipón está basado sobre

los pilares del consumo y el trabajo. Todos saben que si dejaran de trabajar o

de consumir, todo se iría a la mierda. Aunque Dragó me aseguró que por aquí no

había pobreza, veo homeless. Muy cerca del Museo de Arte Tradicional, donde se

expone el pasado glorioso del Imperio, trajes de samurais, biombos milenarios,

poderosas katanas o grabados fascinantes, pude ver, en un parquecito muy

cuidado, varias tiendas de campaña primorosamente fabricadas con plástico

impermeable. Son los sin techo japoneses, los desechos humanos del capitalismo

oriental que, lejos de perder su dignidad, se construyen sus casitas e intentan

vivir lo mejor posible. Pero hay otras variantes de homeless, como el típico

monje zen errante al que nadie le puede negar cobijo o comida, y también el

mendigo al más puro estilo occidental, que empuja su carrito de la compra lleno

de pertenencias absurdas o duerme en el suelo de las estaciones en un saco de

dormir mugriento. Pero son excepciones. En un país como este, no trabajar es el

mayor pecado que se puede cometer. Son famosas las huelgas a la japonesa, en

las que, en lugar de pararse, los obreros trabajan el doble. Muchas veces,

cuando alguien se queda en paro, simula que va a trabajar para que sus vecinos

no piensen que es un vago. El engaño suele durar hasta que el infeliz encuentra

un nuevo empleo. Recuerdo el cuento zen de el viejo monje que cae enfermo y,

mientras dura su convalecencia, se niega a comer, simplemente porque no ha

trabajado. Los nipones trabajan, trabajan, trabajan... y consumen, sin dejar de

tener una inmensa vida interior. Sin pensarlo, sin pretensiones, los japoneses

son puros y espirituales, pero también víctimas de las modas y tendencias que

vienen y van. En Occidente, sin embargo, parece que sólo nos queda el lado

epidérmico del asunto: consumir sin meditar y vivir en el mundo exterior

LA MOVIDA JAPONESA

Mucho más

importante que ir de tiendas y ver la ropa de diseño y las marcas pijas que

invaden Japón, es contemplar a la gente por la calle. Como se expresan a sí

mismos y a su complejo mundo interior a través de la ropa. El japonés es aseado

hasta la obsesión (en este país el baño es todo un ritual que puede hacerse

incluso en lugares públicos) y muy pulcro y meticuloso en el vestir. Tanto los

japoneses como las japonesas huelen muy bien (a champús o jabones de baño,

porque la mayoría consideran el perfume una mentira) no huelen a nada. Cuidan

su imagen al milímetro, sobre todo después de que la estética tradicional

mutara y se fundiera con el alma del Japón y la influencia occidental en un

bello mosaico de vestimentas. La moda occidental siempre ha sido considerada

como algo extremadamente conservador y limitado por los japoneses, que

preferían la vanguardia constante de la brillante, colorista y creativa cultura

del kimono. Pero en los años 80, las cosas cambiaron. La moda japonesa llegó a

Occidente, como algo exótico y deseable, gracias al diseñador Rei Kawakubo y la

firma Comme des Garçons. En los años 90, la juventud nipona se volvió fashion

victim. Empezaron a considerar su atuendo diario como una forma de arte y, así,

se vistieron con marcas de diseño, customizadas y personalizadas por ellos

mismos como hacen los arquitectos con los edificios o los artistas con los

cuadros. Comenzó una de las etapas más ricas de la moda nipona, cuando las

tendencias cambiaban cada tres o cuatro meses y estar a la moda exigía una

dedicación y un mimo exagerados. Por primera vez, los adolescentes nipones

empezaron a teñirse el pelo de todos los colores del arco iris y a vestirse

como personajes de manga. (¿O tal vez los personajes de manga se vestían como

ellos?). Los recién nacidos líderes de opinión trendy creaban tendencias que

otros copiaban, perfeccionaban o mataban. Nació el Wa-mono, un curioso atuendo

en el que se mezclan elementos del kimono tradicional con prendas occidentales.

La mutación dio lugar a una explosión de luz y color en las calles de Tokio. Un

paso más en la evolución de estas modas trajo el Decora, tendencia por la cual

a los Wu-monos se añadían guindas como juguetes u objetos de plástico que

hacían ruiditos armónicos. Así, como dulces y sintéticas cajas de música

andantes, se rebelaban los teenagers nipones en los 90. Luego, todo se llevó al

extremo: al Decora le siguieron tendencias como el Cyber Fashion (Decora

enriquecido con elementos hi-tech, cibernéticos, cables, tejidos sintéticos

plateados, etc.), hasta que por pura saturación, esta moda empezó a decaer y se

volvió a la ropa de segunda mano sin apenas customizar. Hoy en día, aunque las

marcas occidentales mandan, el maldito casual se ha impuesto y el paseo

peatonal de Hoko-ten en Harajuku se ha eliminado, todavía pueden ver

adolescentes díscolos que customizan sus kimonos y se niegan a seguir la norma

estética impuesta por las nuevas casas de moda. Diseñadores tan creativos y

geniales como Johji Yamamoto trabajan para el cine, rediseñan zapatillas

deportivas y abren tiendas en todo el mundo. Japón sigue estando de moda, aunque

la verdad es que me da pena no tener una máquina del tiempo y viajar al

epicentro de Harajuku en plenos 90... cuando todos los jóvenes parecían

personajes de manga.

EN LOS JARDINES DEL EMPERADOR

El día que tenemos previsto visitar el palacio del Emperador,

amanece nevando. Caen del cielo unos copos blancos que me hacen pensar en la

novela lírica "País de nieve" (Yukiguni, 1937) del Premio Nobel

Yasunan Kawabata pero también en el apocalíptico manga "Dragon head"

de Minetaro Mochizuki. Así que nos armamos con unos paraguas cedidos por

nuestro hotel y partimos en metro hacia uno de los más hermosos lugares de la

ciudad. Cuando llegamos, la nieve se ha convertido en una lluvia torrencial

que, implacable, cae sobre nosotros. Entramos en los jardines de emperador. La

entrada está custodiada por un solo guarda, que tiene más de bedel que de

policía. Nos entrega con una reverencia una ficha a cada uno y nos dice que

tendremos que conservarla hasta la salida y devolverla. Un buen sistema para

que nadie se quede a dormir en los jardines. Paseamos por los jardines que, a

pesar de la lluvia, son de una belleza incomparable. Cuando vamos a mitad de

camino, noto una intensa humedad en mi pie derecho: en lugar de las botas, he

traído unos zapatos poco resistentes y el agua que corre por el suelo se mete

por una raja que se ha abierto en la suela. Semanas después, viendo "Dark

Water" de Hideo Nakata, me acordaré de este momento cuando el agua de la

lluvia podrida por la muerte entra por la grieta en el techo de la madre y la

hija que protagonizan la película. Recorremos lentamente los jardines y cuando

salimos, empapados de belleza, devolvemos la ficha y una sensación de paz y de

felicidad llena mi alma. Sólo me he sentido así en Japón.

MANHATTAN

CABE EN TOKIO, PERO TOKIO NO CABE EN MANHATTAN

El barrio

de Shinjuku es increíble. Si no fuera por pequeños detalles como los letreros

con caracteres nipones o en el orden y la pulcritud extremas que reinan por aquí,

diría que estoy en el epicentro de la Gran Manzana, en el mismísimo corazón de

Manhattan. Y es que la capacidad de los japoneses para hacer versiones

corregidas, aumentadas y perfeccionadas de obras occidentales no tiene límites.

La Tokio Tower es igualita a la Torre Eiffel de Paris, sólo que en color rojo y

los rascacielos son tan parecidos a los que hay en las grandes urbes

norteamericanas que me cuesta creer que estoy en Japón y no en cualquier otro

lugar. Es casi la hora de comer y todavía no hay casi nadie por la calle. Nos metemos en un centro comercial

gigantesco y de superlujo, que ocupa todo un rascacielos. Esto me supera.

Espacios inmensos, tiendas de todo tipo de productos caros, restaurantes,

peluquerías, todo fundido pero perfectamente ordenado en este espacio sinigual.

En una sala privada, un grupo de ejecutivos se relajan unos minutos en

sillones-masaje. En un cubo de metacrilato, unos jovencitos juegan a la pelota

digital en una gran pantalla de cristal líquido Panasonic. Se trata del área de

recreo de Bloomembeg, para financieros y familia. Nos metemos en una especie de

supermercado ultralujoso en el que se venden todo tipo de delicatessen para

comer en el acto o para llevar. La clientela es absolutamente hi-class. Los

hombres llevan trajes caros o de diseño exclusivo y las mujeres parecen

occidentales (teñidas de rubio como recién salidas de la peluquería y algunas

de ellas con los ojos operados, todas vestidas de Prada, Chanel o similares).

Comemos en un restaurante chino-japonés en el que la comida es un híbrido

delicioso entre las gastronomías de ambos países. Fascinante. Luego nos tomamos

un dulce en una confitería francesa y subimos a la zona de restaurantes de lujo

de verdad, que está como en los pisos 45 y 46. El ascensor del rascacielos va

tan rápido que tengo la impresión de que el corazón se me ha parado. En la zona

de restaurantes de lujo hay algunos de los clubs para gourmets más importantes

y caros del mundo y de Japón. Se distribuyen, todos juntos, a lo largo de unos

pasillos muy zen, construidos con materiales carísimos pero ultra-minimalistas.

Predomina la sombra, la madera buena y los mármoles oscuros, si no me equivoco.

Algunas placas de los restaurantes, aunque son muy discretos, parecen de oro

macizo o algo más caro todavía. Al salir de los pasillos, hay explanadas que

terminan en enormes ventanales. La vista del Manhattan de Neotokio es

espléndida, aun a pesar de la densa lluvia. Alcanzo un estado de éxtasis al

estar aquí. En este momento ya casi no sé quién soy. Esto me supera. Y pienso

que esto no puede ser la realidad, que debo estar soñando, o dentro de un

manga. Pero la realidad es que viajar a Japón no es sólo viajar en el espacio,

sino en el tiempo. Entonces, comprendo que estoy en el futuro y, por fin, me

tranquilizo

PORNO AMATEUR Y DROGAS

SEMILEGALES

En el

corazón de Shibuya existen infinidad de tiendas subterráneas en las que pueden

comprarse videos pornográficos grabados por aficionados. El abaratamiento de

las cámaras digitales ha propiciado una verdadera revolución en el campo del

porno que, aunque en Occidente empieza a intuirse en internet (desde esas webs

en las que los matrimonios salen follando hasta las Cerdillas de Torbe, pasando

por los chats en los que seres anónimos se masturban unos con las imágenes de

los otros a través de webcams), aquí en Japón ha sustituido casi por completo

al porno profesional. Es lógico: se mire como se mire, tiene más morbo ver a

una teenager siendo desvirgada por dos amigos que una rubia silikonada empalada

por dos sementales de gimnasio. Escaleras abajo, en los sótanos de Shibuya,

cualquiera puede comprar por unos yens las fantasías sexuales de japoneses y

japonesas con ínfulas exhibicionistas o con ganas de ganar unos yens a cambio

de exponer su intimidad. En estas videoshops sólo se vende porno amateur y, de

momento, sólo son concebibles en ciudades como Tokio. En menos de 10 metros

cuadrados de tienda, las pequeñas paredes están plagadas de fotografías porno.

Cada una de ellas lleva un numerito y corresponde a un video. Sólo hay que

coger una, dársela al dependiente que lee mangas y te entregará el video en un

envoltorio sin marcas exteriores. Muchas adolescentes pagan sus bufandas de

Prada o Gucci filmando estos videos con sus clientes o sus novios. En fin, es

un trabajo como otro cualquiera. Muy cerca de esta tienda, pero arriba,

accediendo por un ascensor, visité una smart shop (o sea, una tienda que vende

drogas inteligentes, legales o semilegales). Las drogas en Japón no son ni

baratas ni fáciles de conseguir. Por un lado, no se trata de un pueblo

especialmente aficionado a las sustancias que alteran los estados de

conciencia, pues su droga es el trabajo, y por otro lado, el rollo underground

consigue como sea (mayormente mediante autocultivo) marihuana, hongos psilocibes

y otras drogas naturales, o bien se dirige a las smart shops a hacerse con

sustancias semilegales, como son el éxtasis vegetal, la efedra o el popper, del

que se ofrecen en las vitrinas decenas de variedades. Es comprensible, en fin,

que la juventud postmoderna de este pueblo (tan reprimido como amoral

aficionado al sexo extremo) haga uso del popper para liberar las mentes y los

orificios corporales. En una reciente encuesta realizada por la marca de

condones Durex se decía que los norteamericanos son los que más follan y que

los nipones apenas se tocan. Comentando estos dudosos datos con mi amiga

Michiko, ella me dijo algo muy interesante: "tal vez sea porque apenas

usamos condones... Durex". O tal vez porque la sexualidad japonesa va mucho

más allá de la simple y primitiva penetración, añado yo.

LOS VIGILANTES INMÓVILES

Como

buenos guiris, mi compañero de viaje y yo pasamos una mañana en el Museo de

Arte Contemporáneo de Tokio. ¿Acaso los japoneses no se tiran un día entero en el

Prado cuando viajan a Madrid? Esta pregunta me consuela. El silencio aquí es

sobrecogedor. No se oye ni una mosca. Es casi como un templo zen. El orden

también es muy pulcro y las superficies, caras y pulidas. Aquí se exhiben

algunas de las más importantes obras de arte de Japón y, sin embargo, apenas

hay vigilancia. No hay cordones que separen a los visitantes de las obras. No

hacen falta, como tampoco hace falta demasiada policía (las comisarías de Tokio

son tan pequeñas como la de la Aldea Pingüino). El respeto y la responsabilidad

del japonés se dan por supuestos. Me sorprende, de nuevo, la capacidad para

imitar que tiene el pueblo nipón. Esto de aquí parece un Dalí y aquello un

Picasso. Pero todo tiene ese "algo" que lo hace profunda e inconfundiblemente

japonés. Llaman mi atención los vigilantes, que permanecen completamente

inmóviles en sillas con una pequeña manta sobre sus piernas. Cuando veo al

primero, pienso que se trata de una figura de cera y esta ilusión no se

desvanecerá hasta que contemplo al segundo, que es mujer. Alucinado por su gran

belleza, me acerco a ella y la veo parpadear, pero no me mira ni se enfada,

aunque me parece ver cierto rubor en sus mejillas (si fuera un personaje de

manga, vería una gota de sudor en su sien). Esa misma noche vamos a una

discoteca, que para muchos es la antítesis del museo o del templo zen, pero que

a mí me interesa igualmente. Nos acercamos a una supermoderna, que nos

recomendó el editor de moda de Vogue Nippon. Se trata de un edificio de dos

pisos. Primero cenamos exquisitos manjares en un restaurante de diseño que hay

en la planta de arriba (con decir que la camarera hablaba perfecto inglés, todo

el mundo se hará una idea del nivel). La música es cool, una especie de electro

bossa instrumental muy sofisticada, que se funde con trip hop y otros sonidos.

Luego un ascensor nos baja hasta el club, pero como es un día lectivo hay muy

poca gente. El DJ pincha hip hop instrumental, hay una pantalla de video que

ocupa toda una inmensa pared y el relaciones públicas nos trata como a VIPs.

Tomamos buenos cócteles, pero nos aburre y nos deprime ver un lugar tan bonito,

con tan buena música y tan bien decorado tan vacío. Para colmo, más de la mitad

de los clientes somos occidentales. Así que decidimos irnos a dormir

EL FIN

"Muy

tristemente partimos, dejando el corazón en prenda

al pino

sobre la ciudad, a las flores del seto,

al cerezo

y al arce, al ciruelo y al sauce

y a los

niños... ¡oh, los niños retozantes, gordezuelos!

¡Al este!

Ved; el buque negro se aleja a toda vela

del País

de los Niños, donde los Bebés son Reyes."

Rudyard

Kypling, "Viaje al Japón".

En el

bus-limusina que nos lleva de regreso hacia el aeropuerto donde nunca pasa el

tiempo, un puñado de anglosajones chillones violan mis pensamientos con sus

voces vulgares. Ahora todo es cuesta abajo. El viaje se termina. Cuando el

avión despega, me desgarra separarme de Japón con una intensidad que sólo había

sentido al irme de Galicia por primera vez. Tal vez debería haber venido más

tiempo. O tal vez no. Los recuerdos no se perderán en el tiempo como lágrimas

en la lluvia, como dijo el replicante. Todo lo contrario. Recuerdo una frase de

Wolgang Laib que, con caracteres inmensos, estaba escrita en una de las paredes

del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio: "Lo efímero, eso es la

eternidad". Pasé el resto del viaje leyendo mangas, jugando al Tetris

y durmiendo a intervalos, como hacen los japoneses. Nada más llegar a Madrid,

la suciedad y el mal rollo que me daba el ambiente hizo que me pusiera una de

las mascarillas quirúrgicas que me compré en Japón y que allí son tan típicas

(aunque en Occidente sólo las lleva Michael Jackson). Tardaría varias semanas

en quitármela y volver a respirar en paz.

Dedicatoria:

Para mi adorada Beatriz Cicatriz, por iniciarme en los misterios orientales, y

para mi dulce Michiko (AKA Sia Silka AKA Koniga AKA Bierna AKA Niña Aluna) por

mantenerme al día, desde la ciudad de Osaka, de lo que pasa por Japón y por su

pequeño mundo interior