El diccionario ese —que ahora recoge como válidas palabras como setiembre, papichulo o tuitero— define al omnívoro como:

(Del lat. omnivŏrus; de omnis, todo, y vorāre, comer).

Quizás duden ustedes que algunos platos precocinados ultracongelados sean de sustancias orgánicas, pero supongo que las cagaremos. Yo me tragué un imán de chico y lo defequé con una normalidad pasmosa, no sin antes haberme puesto azul porque la magnetita se quedó alojada en mi garganta más tiempo de la cuenta. Mi madre me puso bocabajo, pero aún así tragué. O sea, ya de niños comemos bastantes cosas que no se acercan ni a ser alimentos, ya sea arena, muñecos de plástico, tinta de rotulador o blandiblub. También nos echamos al gaznate productos —que sin ser destinados para el consumo per se— si que se podrían considerar nutrientes como plastilina, lápices o salchichas de bolsa.

El omnívoro más omnívoro que conozco es ese monstruo de la naturaleza llamado Andrew Zimmern. El usaco —cocinero, escritor, viajero y comilón— es famoso por engullir toda clase de comidas bizarras (así es como se llama su programa). Aparte del asco o el reparo, o el ¡eso me lo comía yo ahora mismo! de los más valientes televidentes, el señor Zimmern come alimentos que almuerzan los humanos a lo largo del globo y no son atracciones de feria —en la mayoría de las veces—. O sea, el humano come de todo, come lo que tiene a mano, come con ganas, come con moscas, se come a las moscas que a su vez comen de su humana mierda.

Hay que remontarse mucho en nuestro linaje para encontrar seres eminentemente frugívoros. Desde el Homo Erectus —bueno antes, pero yo no he estudiado los dientes de antecesores más lejanos— somos omnívoros.

Eso de lo ha dicho la radio o lo ha dicho la tele se sustituye en el mundo de hoy por lo he leído en internet. En la red se puede leer una cosa y Google te ofrecerá al lado, como sugerencia, un post, un artículo o un hilo de foro que rebata lo que has leído. En estas asalvajadas pantallas he leído yo que: somos frugívoros, herbívoros, carnívoros, crudistas —los que comen vegetales crudos—, ovolácteovegetarianos, y un largo etcétera. Todas las opciones con pruebas muy científicas escritos por doctores en algo. No creo recordar haber leído un escrito panfletario sobre lo que realmente somos, omnívoros. Claro, ningún doctor en nada se va a sentar a escribir obviedades ¿o sí? Yo no soy doctor, soy sólo licenciado, pero ahora voy a soltar una simpar retahílas perogrullescas, que como siempre, el Perogrullo a veces es necesario en este mundo que olvida las obviedades más básicas.

Yo no voy a aportar prueba científica alguna sobre este respecto, ya lo aviso. No he estudiado nada relacionado con la digestión y la nutrición.

Bueno —reculo un poco—, de refilón, he estudiado en profundidad cómo se forman nuestros dientes, y para qué sirve cada pieza. En un caso normal de adulto de dentadura tipo Burt Lancaster los humanos tenemos, empezando por en medio y tirando para el fondo, dos incisivos, un colmillo o canino, dos premolares y tres molares. Y eso multiplicado por cuatro. A mí no me salen las cuentas, porque soy un “mellao” por mi mala cabeza y mi propensión a las caries. Tenemos la boca de un ornitorrinco del siglo XVIII. Cuando los occidentales encontraron el primer bichejo de estos —estaba muerto y llegó por la deriva marina a algún asentamiento “civilizado”—, creían que era un espécimen por un bromista de la zoología. Nuestra dentadura está hecha por cachos. Los incisivos cortan, los colmillos desgarran, los premolares trituran lo fino y los molares nos permiten tomar Toblerone o turrón del duro. ¿Por qué esa dentición tan extraña? Básicamente porque como en todo, la nuestra es una especie oportunista. ¿Para qué comer una cosa sola si el mundo es grande y ancho y estamos destinados a dominarlo? —pensarían mirando al cielo los ancestros pitecos, rascándose la barbilla—. Nuestros grandes compañeros de camino omnívoro son dos nobles animales, mejores que el vil humano, sin duda, y símbolos de poder desde tiempos animistas: el oso y el cerdo. Comemos lo que nos echen, dependiendo de la zona donde nos toque vivir, lo cual es una ventaja considerable a efectos de adaptación.

He leído mucho de las diferentes teorías del antecesor frugívoro, piscívoro o herbívoro, casi siempre en páginas dirigidas para ovolácteovegetarianos o veganos. Nunca, o al menos no lo he encontrado, en una revista científica seria —si alguna lo es— he encontrado argumentos en ese sentido.

En muchas páginas veganas hay una receta para que los que sólo comen vegetales convenzan a los que les rodean. Ellos lo argumentan bien, ya que si casi ningún vegano es de nacimiento, son veganos porque se han informado y así lo han decidido; el activismo es una forma de fomentar el veganismo. Muy bien. Cada uno puede dar la turra con lo que le dejen.

Aunque yo titule esta entrada como se titula, estar orgulloso de ser omnívoro es un descomunal dislate, ya que nacemos omnívoros, y estar orgulloso de ser algo que se es de nativitate es de ser un poco fanfarrón y/o de corticos —de ahí mi querencia barojiana por Don Pío y todos los despegados del mundo—. Cuando nacemos bebemos leche, después nos dan papillas de diversas cosas. Y ya después de la bollería industrial pasamos a las pizzas y demás, llegando al paroxismo con esos asados de cochinillo grasiento. Curiosamente, en la investigación realizada para este pequeño escrito, los mayores activistas del omnivorismo —o sea, enemigos del veganismo— son un perfil que está lejos del mío, quizás incluso más lejos que la mayoría de los veganos, y son los practicantes y estudiosos del fitness. La descalificación es común en todos sitios en el apartado comentarios. Desde que los no veganos vamos en contra del veganismo porque nos creemos inferiores, hasta los que afirman que eso de no comer nada del reino animal es una secta, y que la mayoría está allí para integrarse en algún sitio. Ven que en ningún momento hablo de vegetarianos (u ovolácteovegetarianos) porque en mi parecer eso es una elección dietética, no vital. Si uno decide no explotar a los animales, comer miel es explotar a las abejas —aunque ellas no se enteren—.

Escarbando en el fondo del asunto los no omnívoros, y así pues se sienten orgulloso de ello, lo son, como ya comenté antes, por una elección. Esa elección, y generalizando, nos lleva a urbanitas que apenas conocen las costumbres atávicas del medio rural. La postmodernidad ha ido añadiendo capas a la cebolla del meollo. El alejamiento del agro y el acercamiento al cemento de la Babilonia neoliberal, ha hecho que el amor idealizada a la vida natural, a lo puro, sean granjas orgánicas y el rechazo por unas tradiciones que en un mundo actual no tienen sentido. No tienen sentido, ojo, si no se es partícipe del ritual. La tendencia a ocultar lo brutal, lo salvaje, lo sangriento o lo meramente rudimentario, ha derivado en posturas muy extrañas que se toman desde muchos frentes, todos ellos preconizadores —desde mi modesta opinión— de que la posmodernidad “ataca ―como Fumanchú— por el plato las espinacas”. No estoy diciendo que todos los omnívoros sean gente de campo, si no, Carrefour y Mercadona no venderían lagrimitas de pollo o jamón york, pero lo que si afirmo es que el no omnivorismo se despega del comer equilibrado, o del hartarse de tocino, con una serie de axiomas, corolarios y teoremas que no tienen nada de naturales. Y no se da sólo en ciudades, claro, pues siempre estará el agricolita que sea más de comer espárragos que zorzales. Abundo en esto. Las iniciaciones sangrientas de los cazadores de caza mayor poniendo a un prepúber perdido de sangre y vísceras ante la risa de los simpáticos caciques y otras fuerzas vivas nos repele a la mayoría, aunque después nos comamos tan a gusto los frutos de ese ritual. Si a uno no le gustan los toros, los verá como un espectáculo cruel —es mi caso—, pero después no dudo en comer rabo de toro o criadillas del susodicho morlaco. Sí, me pueden llamar ustedes colaboracionista de la Fiesta Nacional, pues por mis platos han pasado, cuando vivía al lado de la Plaza de Toros de Graná, exquisitos filetes de toro a un buen precio. Y claro, esto es una deducción a posteriori. Yo veía la carne de vacuno barata y allá que iba en mis lampiños 18 añitos a comprar la chuleta de las Corridas del Corpus. Me declaro culpable ante usías, señoras y señores más dignos que yo. Lo que permitió estas innovaciones en la dieta, es precisamente la proteína animal, que nos hizo desarrollar un cerebro para decidir que no era necesario comer carne.

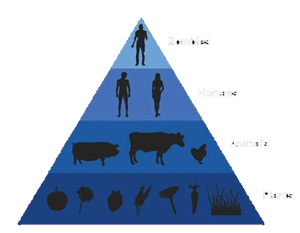

Repito, no estoy orgulloso de ser omnívoro. Tampoco de estar gordo. Ni de ser español. Soy esa trinidad de conceptos tan chanantes, pero no siento orgullo por eso —bueno, eso sería matizable, pero me gusta ponerme estupendo—. Eso sí, me deleito con los calamares y el pulpo, con los filetones de buey, con los boquerones de Cá David y con unos buenos huevos fritos, sorbiendo patas de cangrejo y comiendo peras y plátanos maduros. Esas berenjenas al horno, esa pasta de trigo, con sus tomates y su carne, y su parmesano en escamas. Sí, yo exploto, exploto mucho, menos de lo que quisiera, y más de lo necesario. Aprovecho mi paladar, mi oportunismo y mi lugar en la cadena trófica. En la postmodernidad puedo ser considerado no un animal, pues eso queda reservado para mascotas y poco más, sino en un ser depravado que hace sufrir a las criaturas del Señor, a los que San Francesco de Asisi cantaba y requetecantaba.

Lo que aquí expongo puede ser controvertido, algunos a lo mejor me retiran la palabra —aunque dudo que lean esto—. Cualquiera que me conozca en persona deducirá por reducción al absurdo o por apalpamiento de panza, que no estoy así de comer tofu, esa comida insípida y asquerosa que tanto prolifera en las fuentes de proteínas no bicheriles.

El súmmum del omnivorismo, al que no he llegado ni creo que llegue, a menos que me estrelle en los Andes con un equipo de rugby, es el canibalismo. Comer seres de tu propia especie debe ser como completar los quesitos de un trivial cósmico de la pirámide de los alimentos. Uno de los descubrimientos más guapos de Atapuerca fue eso que Arsuaga no se hartaba de repetir: “canibalismo gastronómico-ancestral”. O sea, que roían huesos humanos ni por ritual ni por “jambres” negras, sino por el puro placer anacreóntico. Hannibal Lecter se hubiese sentido como en casa en la Sima de los Huesos. Bueno, sin un buen vino, un humano, para el buen doctor, no sería nada sabroso. Ni sin sartenes antiadherentes de sesada. Ese tabú tan nuestro de no comernos no pasa en otros animales, esos que son tan buenos y hay que proteger. Comerse a las crías de los otros es muy abundante en los adorables leones. Y ya no hablemos de insectos y otros bichos cuticulosos. Se comen al macho, a sus amigos, a sus crías, a todo Dios. Bueno, aunque no sé qué puntuación de ternurismo tendrán los insectos en el Instagram. A nivel gato no llegan, por supuesto. Comer gato también ha sido muy humano. Y no les hablo del lejano Oriente misterioso, sino en este país nuestro, cuando alguien pasaba un poquillo de gazuza o quería gastar una broma a unos amigos haciendo la paella con el gato del vecino (based in true events of my father). Los gatos comen gatos muertos. Lo sé. Lo he visto. Los perros también. La carroña siempre fue un buen recurso. Si, amigos, los hombres fuimos carroñeros. Jijiji. Comer carne medio putrefacta e irse por la patilla era mejor que cazar. Requería menos esfuerzo. Hay gente que se cree que la ley del mínimo esfuerzo la han inventado los políticos en el siglo XX. Ingenuos.

Y defiendo la tontería, y defiendo esa perogrullada de ORGULLO por un simple hecho. Porque la postmodernidad nos ha robado la normalidad, la animalidad, la terrenalidad, la brutalidad y la barbarie. Nos las han cambiado por barbas con flores, coletas, frases de Coelho, fincas urbanas, fitness, fuegos de artificio. Es un plante. No es un brindis al sol, como otras cosas que hacemos los que no nos sentimos partícipes del juego. Es la realidad. Es masticar, sorber y chuparse los dedos. Es que te duelan los padrastros de comer gambas a la plancha con sal gorda. En la necesidad vampírica ancestral de absorber energía vital del otro. Sea animal, vegetal, animal, protoctistas u hongo. Estemos orgullosos de mojar sopas, hagamos odas al tocino, a las alcachofas con jamón, a las papas revolconas, al chuletón. ¿Es una chuminada? ¿Lo es? Puede que así lo piensen los que a fuerza de despegarse de su animalidad han urdido tretas y trampas en un ejercicio de funambulismo vital. Los que no piensen que, al menos en el fondo, esto es más que una pamplina que me abracen en un estrujón planetario de amor por el puchero.